再生可能エネルギーの出力制御はなぜ必要か④

metamorworks/iStock

結局、火力発電を活かすことが最も合理的

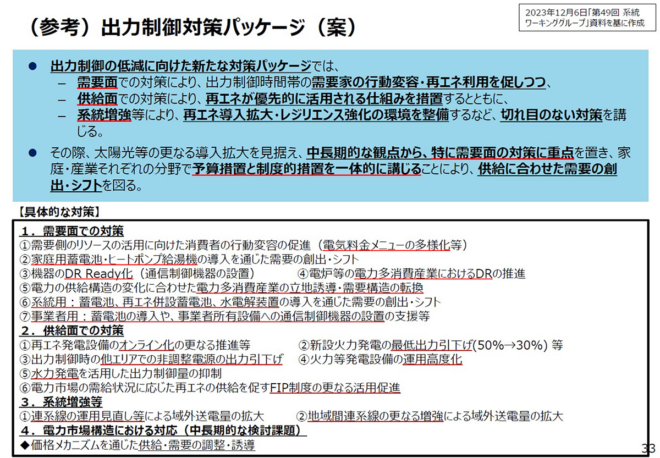

再エネの出力制御対策パッケージをもう一度見てみよう。

需要側、供給側、系統側それぞれの対策があるが、多くの項目が電力需給のバランスを維持したり周波数制御を行ったりするのに欠かせない「調整力」の拡大を念頭にしたものだ。

図1 出力制御対策パッケージ

出典:経済産業省

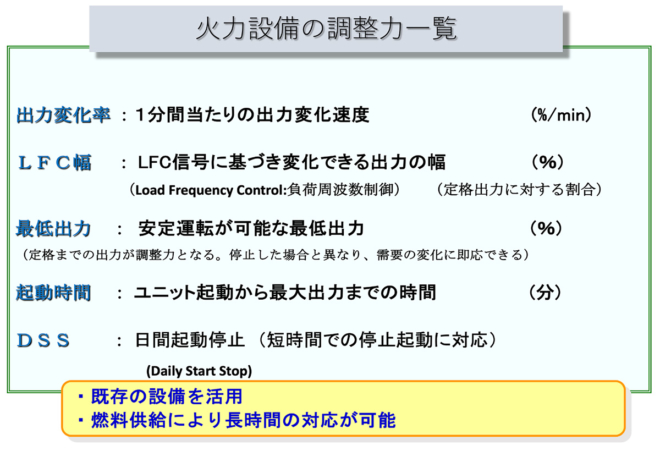

さまざまな対策がある中で、供給側の対策のひとつとして「火力等発電設備の運用高度化」という項目があるが、これは既存の設備・技術の潜在力を引き出すことであり、実効性・即効性の高い対策である。では、具体的にどういう内容であろうか。

火力機の最低出力引下げもその一つなのではあるが、それ以外にも出力変化速度の向上や起動時間の短縮などがあり、これらを組み合わせることで、日暮れや天候の急変による再エネ出力変動による需給ギャップへの対応力を向上させることができる。

このように、火力機の性能向上を図ることによって調整力を拡大することができ、安定供給確保と再エネ出力抑制低減の両立が可能となるのである。

図2 火力設備の調整力一覧

調整力については、従来送配電事業者の公募により調達されていたが、2021年度より順次需給調整市場へ移行し、2024年度から全面的に市場からの調達へと切り替わる。

火力設備の運用高度化をすれば調整力を安定確保することができるが、そのためには機能追加のための改造費用や頻繁な起動停止など過酷な運転を強いられることによるメンテナンス費用の増加がコストアップの要因となってしまう。

もし仮に、上記の様なコストを市場で回収できないことになれば、調整電源を運用する火力発電事業者はいなくなってしまうだろう。

前回も指摘した通り、調整力が足りなければ電力の安定供給が確保できず、再エネの拡大も阻害されてしまう。

送電線や蓄電池を今すぐ増やせば良いとの声もあるが、設備の建設に相応の時間がかかるだけでなく、コスト面で比較した場合、既存の設備や技術を活用する火力設備の運用高度化の方が有利であり、社会的コストである系統維持費用を低く抑えるという視点で見た場合、火力機を当面有力な調整電源として活用することが素直な市場メカニズムというものだ。

齋藤経産相が言うように、電力の安定供給を維持しながら再エネの導入を進めるためには、今すぐ脱炭素電源へのシフトに拘るのではなく、足下では火力発電の調整力を最大限に活用する方が合理的ということになる。

再エネの出力制御が増加する状況を見て、「はしごを外された」と再エネ業者が嘆いているとの報道もあったが、間欠性という特徴を持つ自然変動電源を主力電源にするのであれば、電力が余剰となる断面が増えるのは自然の理であり従前から分かっていたことだ。再エネの出力制御は、もったいないと考えるのではなく、電力系統の安定運用に寄与していると理解すべきなのである。

これから2050年のカーボンニュートラルを目指していくためには、技術の進展などを見極めながら再エネの拡大、蓄電池・揚水の増強、火力発電の設備更新と脱炭素化改造、デマンドレスポンスの拡大、安全性を確保した原子力発電など様々な方策をバランスよく組み合わせることが必要となる。

現段階では、どのように組み合わせるのがベストであるかは特定できないが、取組を着実に進めていくためには、いずれにしても先ずは足元の供給力・調整力不足の懸念を払しょくすることが大前提であることを正しく理解して欲しい。

その上で、大きな変革を地道に成し遂げるためには地に足の着いたロードマップが必要であり、それを自由化の下で進めるには、事業者の行動を促す市場制度の整備が求められる。

電力を含むエネルギーは、目に見えなくても物質としての「量」があり、自然科学の法則に従わざるを得ないとともに不連続な変化をすることはできない。

カーボンニュートラル実現のために非連続なイノベーションが不可欠だと言われるけれども、そこには、やはり科学的な裏付けと連続性が必要なのだ。

今年はエネルギー基本計画改定の議論も行われることになるが、威勢がいいばかりの野心的目標に引きずられ、絵に描いた餅にならないことを祈るばかりである。

(了)

【関連記事】

・再生可能エネルギーの出力制御はなぜ必要か

・再生可能エネルギーの出力制御はなぜ必要か②

・再生可能エネルギーの出力制御はなぜ必要か③

関連記事

-

前回、改正省エネ法やカーボンクレジット市場開設、東京都のとんでもない条例改正案などによって企業が炭素クレジットによるカーボンオフセットを強制される地盤ができつつあり、2023年がグリーンウォッシュ元年になるかもしれないこ

-

前回お知らせした「非政府エネルギー基本計画」の11項目の提言について、3回にわたって掲載する。まずは第1回目。 (前回:強く豊かな日本のためのエネルギー基本計画案を提言する) なお報告書の正式名称は「エネルギードミナンス

-

報道にもあったが、核融合開発のロードマップが前倒しされたことは喜ばしい。 だが残念ながら、いま一つ腰が引けている。政府による原型炉建設へのコミットメントが足りない。 核融合開発は、いま「実験炉」段階にあり、今後2兆円をか

-

世界最大のLNG輸出国になった米国 米国のエネルギー情報局(EIA)によると、2023年に米国のLNG輸出は年間平均で22年比12%増の、日量119億立方フィート(11.9Bcf/d)に上り、カタール、豪州を抜いて世界一

-

米軍のソレイマニ司令官殺害への報復として、イランがイラク領内の米軍基地を爆撃した。今のところ米軍兵士に死者はなく、アメリカにもイランにもこれ以上のエスカレーションの動きはみられないが、原油価格や株価には大きな影響が出てい

-

りょうぜん里山がっこうを会場として、中山間地域のみなさんや福島大学の学生を中心に勉強会を開催した。第一回は、2014年10月4日に国立保健医療科学院の山口一郎上席主任研究官をゲストに迎え、食品基準値の疑問に答えてもらい、損失余命の考え方が役立つかどうかや参加者のニーズを話し合った。

-

7月1日の施行にあわせ、早速、異業種の企業が、再エネに参入を始めました。7月25日時点での設備認定件数は約2万4000件。このほとんどは住宅用太陽光ですが、中でも、風力2件、水力2件、メガソーラーは100件など、たった1か月で、本格的な発電事業が約100事業、生まれた勘定になっています。また合計すると、既に40万kW程度の発電設備の新設が決まったこととなり、今年予想されている新規導入250万kWの1/5程度を、約1か月で達成してしまった勘定となります。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。 1)ウランは充分あるか? エネルギー・コンサルタントの小野章昌氏の論考です。現在、ウランの可能利用量について、さまざまな議論が出て

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間