原発の再稼動に55兆円もかけてよいのか

はじめに

2013年9月15日に大飯発電所4号機が停止して全原子力発電所が停止して以来、既に1年5ヵ月間我が国にある48基の原子力発電所は休眠状態に置かれている。このため、代替電源の燃料費としてこの4年間(2011年~2014年)に12.7兆円もの国費が海外に流出した。消費税5%に相当する巨額な金額である。アベノミクスでいくら経済を活性化しても、穴の開いたバケツで水を汲んでいるに等しい。

政府、原子力規制委員会は果たしてこの事態を予測していたのだろうか。否である。原子力規制委員会のずさんな見通しによって国民が爪に火を灯して蓄積した、なけなしの国費が際限なく国外に流出し続けているのである。

このままでは全原発が再稼動するまでに流出する国費は55兆円にもなりかねない。原子力規制委員会は当初どのような見通しを立てていたのか、そしてその計画がなぜ成立しなかったのか、を詳らかにし、この大出血を止める処方箋を示す。

1.大飯発電所の前例はなぜ踏襲されなかったのか

関西電力大飯発電所3号機は福島事故の後、2012年7月5日に、また、4号機も7月21日に再稼動した。いずれも当時の菅首相の指示で実施した一次ストレステストの結果を旧原子力安全委員会及び原子力安全・保安院が妥当と認め、関係閣僚が協議の上決定したものであった。

ところが当時の民主党政権は他の原子力発電所の再稼動は新規制機関の判断に委ねるとして見送った。同年9月19日に発足した原子力規制委員会は稼働中の大飯3、4号機の稼働を追認したものの、他の原子力発電所を同じような手順で再稼動させなかった。

ここに大きな疑問が存在する。大飯3、4号機が旧基準のまま再稼働を認められたのに、なぜ他の原子力発電所はそれを認められなかったのか、という点である。

電力会社は当然、早期再稼働を望んでいたと考えられるが原子力規制委員会の委員長に就任した田中俊一氏が「新規制基準の審査は3つの手続きの並行審査によって半年で終える」との見通しを示したことから、拙速に旧基準のまま再稼働を急いで反発を招くより、半年程度の遅れなら新規制基準に適合させた上で再稼働させた方が関係先の理解が得やすいと考えたのではなかろうか。

これが大きな誤算であった。全ての誤算の原点は田中委員長のこの「半年で審査できる」とした見通しにある。電力会社に限らず、恐らく政府上層部も半年程度なら代替燃料費の出費も許容範囲、と見ていたのではないかと考え、静観していたのではないだろうか。

2.代替燃料は12.7兆円の巨額に上り、増加し続けている

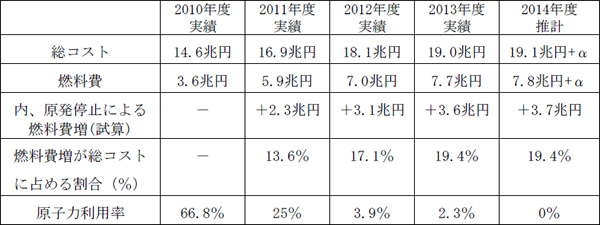

原子力発電所停止の代替電源確保のための燃料費は図1に示す通り、2014年までの4年間で総額14.7兆円に上っている。

図1 原子力発電所停止に伴う燃料代替費用

図1 原子力発電所停止に伴う燃料代替費用出典:総合資源エネルギー調査会 総合部会 電力需給検証小委員会報告書(2014年10月)

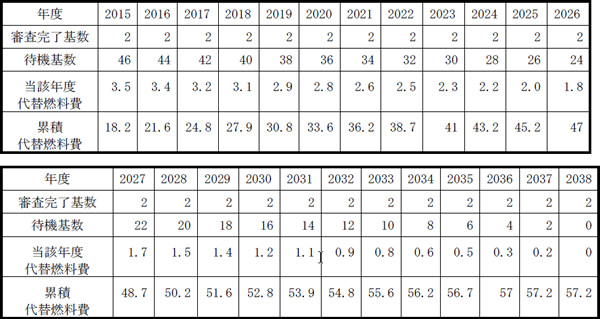

仮に、今後毎年2基ずつしか再稼働できないとしたら、代替燃料費は一体いくらに膨れ上がるのであろうか、2014年度の代替燃料費を待機基数に比例するとして試算すると、48基全てが稼働するまでに、なんと57.2兆円もの天文学的金額になる。

図2 全基が再稼動するまでにかかる代替燃料費の試算

図2 全基が再稼動するまでにかかる代替燃料費の試算48基の内、5基は廃炉が検討されているので、実際に再稼働するのが40基に減ったとしても、55.6兆円である。

いくら安全性を高めるためとはいえ、55兆円ものお金をかけても良いとは誰も考えていなかったのではないだろうか。

3.なぜ田中委員長の見通しが狂ったのか

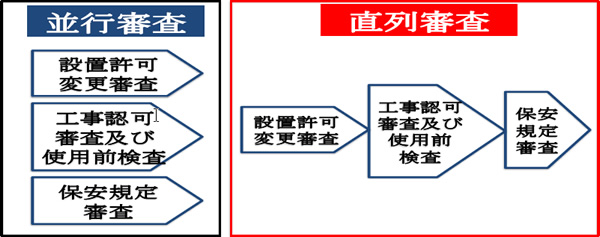

田中委員長の「半年」の見通しの根拠は「並行審査が出来る」とした点にあった。「並行審査」とは、「設置許可変更」、「工事認可」、「保安規定認可」の3つの許認可手続きを並行して行う、というものである。

これまでのあらゆる原子力施設の審査は「直列審査」であった。「並行審査」などということは原理的に有り得ないのである。その理由は簡単である。

設置許可の手続きでは基本設計が審査される。その基本設計を受けた詳細設計で決まる工事方法を審査するのが工事認可である。そして詳細設計、工事計画に沿って作成される運転保守方法を審査するのが保安規定である。もし並行審査を行えば、上流側計画が決まらないうちに下流側を計画することになり、上流側に変更が生ずる度に下流側が全て変更しなければならず、2度手間、3度手間が生ずるので現実的には有り得ない方法である。規制手続きの実務を少しでも経験したものであれば自明のことである。(図2参照)

実際の適合審査も「直列審査」によって審査されている。昨年9月10日に原子力規制委員会が「適合していると認められる」として審査書を了承した、というのは「設置許可変更」だけである。その後工事認可の審査が行われているが、まだいつ完了するのか目途が立っていない。3つ合せて半年、とした見通しは川内1、2号機のたった2基だけでも2013年7月の申請から1年半経った現在でもいつ終わるのかが見通せない状況にあるのが実情である。

各電力会社は大飯発電所方式を放棄したことを今更ながらさぞ悔やんでいることと推察する。

誰も原子力規制委員長がこのような規制行政の初歩的認識で大きな間違いを犯していようとは夢にも思っていなかったのではなかろうか。

図2 並行審査と直列審査

図2 並行審査と直列審査4.なぜ適合性審査が再稼動の条件なのか

48基の原子力発電所は全て国の許可を受けており、福島事故と同じような状況に陥った場合の事故防止対策も既に実施済みであるから、適合性審査が完了していなくても法的には再稼動することは可能である。そのことは既に大飯発電所3、4号機が経験済みである。現原子力規制委員会もそのことを追認していることは既述したとおりである。

では、なぜ全ての新規制基準への適合が再稼動の条件にされたのだろうか。実はそれは法律や基準などの法的文書ではなく、田中委員長の単なる「私案」に基づいている。その「私案」に再稼働前の安全確認で全ての新規制基準に適合していることを確認する旨示しているのである。田中委員長自身「半年で審査できる」と思い込んでいたのであるから、この方針がまさかこのような巨額費用を要するとは夢にも思っていなかったのであろうが、知らなかったでは済まされる話ではない。三条委員会と言えども国の行政組織の一員である。国民に対する背任行為だと言われても仕方がないのではなかろうか。

5.国費の流出を止める処方箋

これまでに出費してしまったものは取り返しようもないが、今続いている大出血を止めることは可能である。それは、現在の手続きの原点である「田中私案」を見直し、再稼働前に実施する対策を絞り込むことである。一遍にすべての対策をする、というのではなく、当面は必要最小限の対策に限定し、残りの対策は、時間をかけて実施する、という考え方に切り替えることである。

これは国際的にも行われていることでもある。欧米各国は福島事故後、どの国でも安全対策を強化しているが、いずれの国もそのために原発を止めることはしていない。運転しながら実施しているのである。

この考え方であれば、審査期間を大幅に短縮することが可能となる。

上述の処方箋を箇条書きにすれば以下の通りとなる。

1.再稼働前に適合すべき規制基準は、福島事故の再発防止対策に限定する。

2.その他の規制基準は無理のない範囲で時間をかけ、順次実施する。

3.代替発電の燃料費出費の上限目安は20兆円とする。

なお、この方針は膨大な国費の出費を伴うものであるから、原子力規制委員長の「私案」などという、根拠が曖昧なものではなく、公明正大に国会で議論し、法律化すべきである。

(2015年2月2日掲載)

関連記事

-

nature.com 4月3日公開。英語題「Impacts of nuclear plant shutdown on coal-fired power generation and infant health in the Tennessee Valley in the 1980s」石炭火力発電へとシフトした結果、粒子汚染が増加し、影響を受けた場所のほとんどで乳児の健康が損なわれた可能性があることから、公衆衛生に対する悪影響が示唆されている。

-

近年、日本は安部首相を先頭にして、世界各国に原子力発電プラントを売り込んでおり、いくつか成功をしている。原子力発電の輸出は、そもそも新興国の電力を安価に安定に供給し、生活を豊かにし、貧困から来る紛争や戦争を防ぎ、輸出国、輸入国双方の国富を増大させる。

-

7月1日掲載。東芝が米国でのABWR(改良型沸騰水型原子炉)の設計認証を、取り下げた。新規受注が認められないためのようだ。先進国では、原子力ビジネスは規制などによって難しくなっている。

-

一般社団法人「原子力の安全と利用を促進する会」は、日本原子力発電の敦賀発電所の敷地内断層(2号炉原子炉建屋直下を通るD-1破砕帯)に関して、促進会の中に専門家による「地震:津波分科会」を設けて検討を重ね、原子力規制委員会の判断「D?1破砕帯は、耐震指針における「耐震設計上考慮する活断層」であると考える」は見直す必要がある」との結論に至った。(報告書)

-

非常によいニュースとしては、ソフトウェアのシミュレーション能力がこれまでにないほど、劇的に向上しているということがあります。私たちは旧型の原子炉を前にしても、それに対してハリケーン、火山噴火、津波、 その他あらゆる種類の極限状況を含めて徹底的にシミュレーションを行えます。そして起こりうる事態の経過についてより適切に予想することができます。

-

政策家の石川和男さんが主宰する霞が関政策総研のネット放送に、菅直人元首相が登場した。

-

改正された原子炉等規制法では、既存の原発に新基準を適用する「バックフィット」が導入されたが、これは憲法の禁じる法の遡及適用になる可能性があり、運用には慎重な配慮が必要である。ところが原子力規制委員会は「田中私案」と称するメモで、すべての原発に一律にバックフィットを強制したため、全国の原発が長期にわたって停止されている。法的には、安全基準への適合は運転再開の条件ではないので、これは違法な行政指導である。混乱を避けるためには田中私案を撤回し、新たに法令にもとづいて規制手順を決める必要がある。

-

その日深夜、出力調整の試験をやるということは聞いていた。しかし現場にはいなかった。事故は午前1時36分に起こったが、私は電話の連絡を受けて、プリピャチ市の自宅から午前5時には駆けつけ、高い放射線だったが制御室で事故の対策をした。電気関係の復旧作業をした。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間