サンゴに問題は無く、サンゴの科学に問題が有るという指摘

飛行機から見えるグレートバリアリーフ

Luisa Trescher Photos/iStock

オーストラリア海洋科学研究所が発表した、グレートバリアリーフのサンゴの被覆面積に関する最新の統計は、グレートバリアリーフの滅亡が間近に迫っているという、60年にわたる欠陥だらけの予測に終止符を打つものだ

ピーター・リッド氏が、オーストラリアン誌の取材に応えている。

ここで被覆面積と言っている意味であるが、サンゴ礁といっても全体がサンゴに覆われているわけではなく、砂地や岩の場所もあれば、サンゴが死んでしまっている場所もある。そこで海底全体がどのていどサンゴで覆われているかを観測してサンゴ礁の健全性の指標とする。観測方法については野北教授が分かり易く解説している。

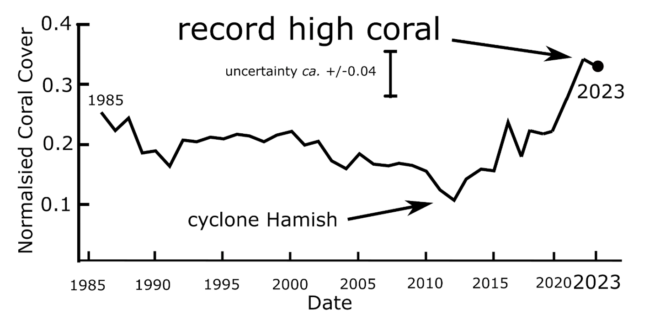

以前に本コラムに書いたとおり、オーストラリアの東海上に連なる世界最大のサンゴ礁であるグレートバリアリーフにおけるサンゴの被覆面積は、「地球温暖化で滅亡する」という予言とは全く異なり、増加を続け、2022年には過去最大になった。

2023年にも調査が行われ、グレートバリアリーフ全体でのサンゴ被覆面積は、記録的な高水準を記録した昨年とほとんど差は無かった(統計的に有意な差は無かった)。

この結果、大型サイクロンに見舞われサンゴ礁の被覆面積が低水準を記録した2012年に比べると、じつに2倍となった。

2022年の記録的な被覆面積は、「サンゴ礁の危機」を煽ってきた科学機関にとって恥ずべきものだった。なぜなら、「サンゴ礁は2016年、2017年、2020年、2022年の4度にわたる前代未聞の高温白化現象によって壊滅的な打撃を受けたばかりだ」、と彼らは宣言していたからだ。

リッド氏は舌鋒鋭く続ける:

今年、オーストラリア海洋科学研究所AIMSは、記録的な2023年のサンゴの被度を「回復の一時停止」と表現することで、良いニュースを悪いニュースにすり替えるという悪しき伝統を受け継いだ。

メディアは悪いニュースが大好きだが、その悪いニュースがサンゴ礁ではなく、サンゴ礁の科学機関に関するものであることに、人々はいつ気づくのだろうか?良いニュースを悪いニュースにすり替えようとする彼らの哀れな試みは、この科学機関の知的破綻の決定的な証拠である。

真実は何かといえば、私たち国民は、何十年もの間、詐欺に遭ってきたということだ。かつては信頼されていた科学機関も、今や信用できない存在となってしまった。そろそろ真剣に精査すべき時だ。

イデオロギー的になっていないか?

集団思考に陥っていないか?

サンゴ礁が破滅するという宣伝文句による、資金調達の必要性に突き動かされていないか?

異論を唱える者をどう扱っているのか、追放しているのか、歓迎しているのか?

明らかに失敗している科学的な品質管理のシステムはどうなっているのか?

なぜ60年間もこのような間違いを犯してきたのか?

明らかに、多くのオーストラリア人がサンゴ礁科学者の信憑性を疑っている。オーストラリア環境財団(Australian Environment Foundation)の世論調査によると、何十年もの間、サンゴ礁の「破滅の科学」がメディアで容赦なく取り上げられたにもかかわらず、サンゴ礁が現在悪い状態にあると考える人はわずか51%に過ぎなかった。

グレートバリアリーフは、私たち国民の科学機関を精査するのに適した場所だ。一部の科学機関が信頼に値しないことを示すこれ以上の例はない。私たちはサンゴ礁科学を監査しなければならない。マスコミが怒ることは避けられないが、それでもサンゴ礁のサンゴの被覆面積が極めて高いという事実を世間に知らしめるためには、科学機関を監査する必要がある。

■

関連記事

-

BLOGOS 3月10日記事。前衆議院議員/前横浜市長の中田宏氏のコラムです。原子力関係の企業や機関に就職を希望する大学生が激減している実態について、世界最高水準の安全性を求める原発があるからこそ技術は維持されるとの観点から、政治家が”原発ゼロ”を掲げることは無責任であると提言しています。

-

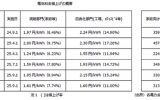

昨年9月1日に北海道電力と東北電力の電力料金値上げが実施された。これで、12年からの一連の電力値上げ申請に基づく料金値上げが全て出そろったことになる。下表にまとめて示すが、認可された値上げ率は各電力会社の原発比率等の差により、家庭等が対象の規制部門で6・23%から9・75%の範囲に、また、工場やオフィスビルを対象とする自由化部門で11・0%から17・26%である。

-

1. COP28開催 COP28がUAEのドバイで始まった。今年の会議で、化石燃料の未来に加えて大きな問題となっているのは「損害と損傷」であるが、10月21日の予備会合では成果もなく終わっている。 COPでは、毎回多くの

-

高校生がスウェーデンで感じたこと 今年の夏、全国の高校生13人がスウェーデンの〝核のごみ〟の最終処分に関わる地下坑道施設や研究所を視察した。約1週間の行程で私はアドバイザーとして同行した。 この視察の中で、高校生たちは様

-

今年も台風シーズンがやってきた。例年同様、被害が出る度に、「地球温暖化のせいで」台風が「激甚化」している、「頻発」している、といったニュースが流れるだろう。そこには毎度おなじみの“専門家”が登場し、「温暖化すれば台風が激

-

長崎県の宇久島で計画されている日本最大のメガソーラーが、5月にも着工する。出力は48万kWで、総工費は2000億円。パネル数は152万枚で280ヘクタール。東京ディズニーランドの5倍以上の巨大な建築物が、県の建築確認なし

-

なんとなく知っていたり噂はあったけど、ファンもメディアもスポンサー企業も皆が見ないふりをしていたことでここまで被害が拡大してしまったという構図が、昨今の脱炭素や太陽光発電などを取り巻く状況とよく似ています。 産業界でも担

-

無資源国日本の新エネルギー源として「燃える氷」と言われるメタンハイドレートが注目を集める。天然ガスと同じ成分で、日本近海で存在が確認されている。無資源国の日本にとって、自主資源となる期待がある。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間