EVには莫大な鉱物資源が必要になる

PhonlamaiPhoto/iStock

前回に続いてルパート・ダーウオールらによる国際エネルギー機関(IEA)の脱炭素シナリオ(Net Zero Scenario, NZE)批判の論文からの紹介。

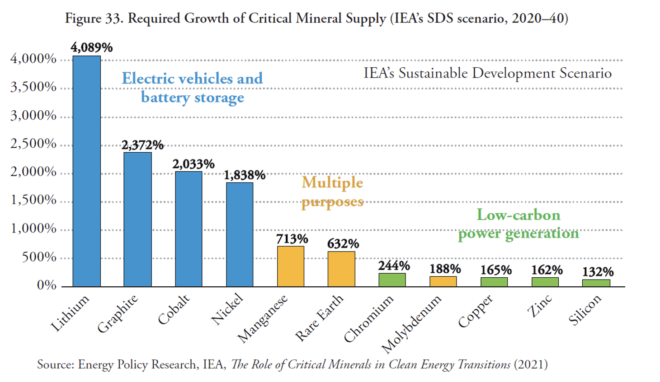

脱炭素のためとしてEVを大量導入するにはバッテリー製造のための金属原料が大量に必要になる。下図は2020年から2040年までの20年間でどれだけ供給量が増えなければならないかを示したもの。バッテリー材料であるリチウムは4089%の伸び、つまり40倍増となっている。他にも、グラファイト、コバルト、ニッケルは軒並み20倍増程度となっている。

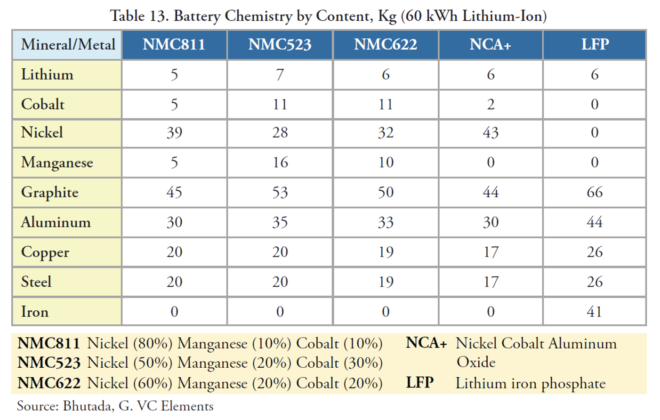

現在のEV用のバッテリーは金属資源の塊である。下図は、バッテリーのタイプごとに、それぞれの金属が何キログラム必要か、60kWhのリチウムイオン電池について示したもの。これだけで150ないし200キログラムに達することが分かる。

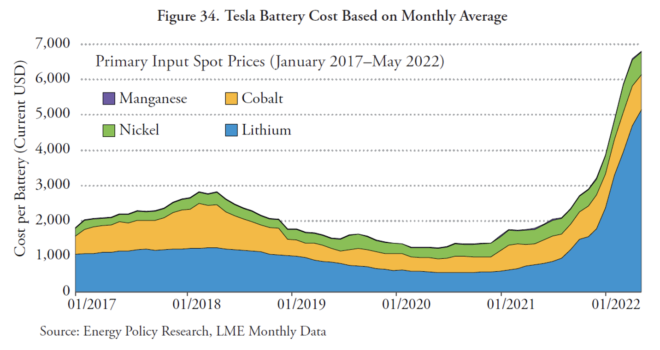

ここ1年、EVが欧州や中国などで導入されるようになった結果、原料とくにリチウムの価格が高騰した。この結果、テスラのバッテリーのコストは1台あたり7000ドル近くに達した。日本円でいえば100万円以上である。今後、ますますEVが大量導入されるとなると、このコストはどこまで高くなるのだろうか。

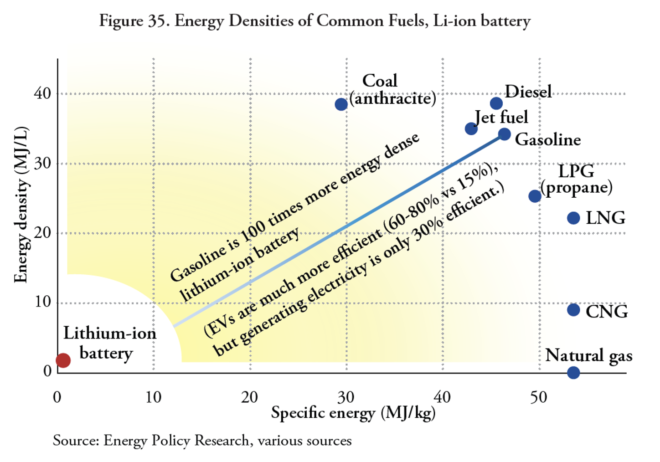

EVのバッテリーが大きくて重いのは、性能が低いためだ。下図は、化石燃料とリチウムイオン電池のエネルギー密度(リットル当たりメガジュール、縦軸)と重量あたりエネルギー(キログラムあたりメガジュール)を示したもの。ガソリンはリチウムイオン電池よりも100倍もエネルギー密度が高い。

以上、バッテリーの現在の実力はこの程度だ。

先日、トヨタが革命的な全個体電池自動車を2027年に市場に投入するというアナウンスがあった。急速充電で10分以下(充電率:10%→80%)、航続距離1200km超を目指して2027~2028年の実用化を目指すという。まだバッテリーにはさまざまな技術的可能性がある。

政府は、今ある電気自動車(往々にして中国製、とくにバッテリーやその材料は)を補助金漬けで性急に大量に導入するよりも、基礎的な研究開発を支援したほうがよいのではないか。

■

関連記事

-

アゴラチャンネルで池田信夫のVlog、「脱炭素で成長できるのか」を公開しました。 ☆★☆★ You Tube「アゴラチャンネル」のチャンネル登録をお願いします。 チャンネル登録すると、最新のアゴラチャンネルの投稿をいち早

-

自民党河野太郎衆議院議員は、エネルギー・環境政策に大変精通されておられ、党内の会議のみならずメディアを通じても積極的にご意見を発信されている。自民党内でのエネルギー・環境政策の強力な論客であり、私自身もいつも啓発されることが多い。個人的にもいくつかの機会で討論させていただいたり、意見交換させていただいたりしており、そのたびに知的刺激や新しい見方に触れさせていただき感謝している。

-

東日本大震災、福島原発事故で、困難に直面している方への心からのお見舞い、また現地で復旧活動にかかわる方々への敬意と感謝を申し上げたい。

-

原発事故をきっかけに、日本のエネルギーをめぐる状況は大きく変わった。電力価格と供給の安定が崩れつつある。国策として浮上した脱原発への対応策として、電力会社は「ガスシフト」を進める。しかし、その先行きは不安だ。新年度を前に、現状を概観するリポートを提供する。

-

「海面が上昇する」と聞くと、地球温暖化を思い浮かべるかもしれない。しかし、地下水の過剰な汲み上げなどにより地盤が下がる「地盤沈下」によっても、海面上昇と類似の現象が生じることは、あまり知られていない。 2014年に公開さ

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 以前、IPCC報告の論点㉙:縄文時代の北極海に氷はあった

-

3月12日、愛知県の渥美半島沖の海底で、「燃える氷」と呼ばれる「メタンハイドレート」からメタンガスを取り出すことに世界で初めて成功したことが報じられた。翌13日の朝日新聞の朝刊にも、待望の「国産燃料」に大きな期待が膨らんだとして、この国産エネルギー資源の開発技術の概要が紹介されていた。

-

波紋を呼んだ原田発言 先週、トリチウム水に関する韓国のイチャモン付けに対する批判を書かせていただいたところ、8千人を超えるたくさんの読者から「いいね!」を頂戴した。しかし、その批判文で、一つ重要な指摘をあえて書かずにおい

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間