IEA推奨の脱炭素に邁進することでエネルギー危機に

privetik/iStock

国際エネルギー機関IEAが発表した脱炭素シナリオ(Net Zero Scenario, NZE)。これを推進するとどのような災厄が起きるか。

ルパート・ダーウオールらが「IEAネットゼロシナリオ、ESG、及び新規石油・ガス投資の停止に対する批判的分析」と言う本報告(以下、単に報告)を出したので紹介しよう。原文は以下で無料公開されている。

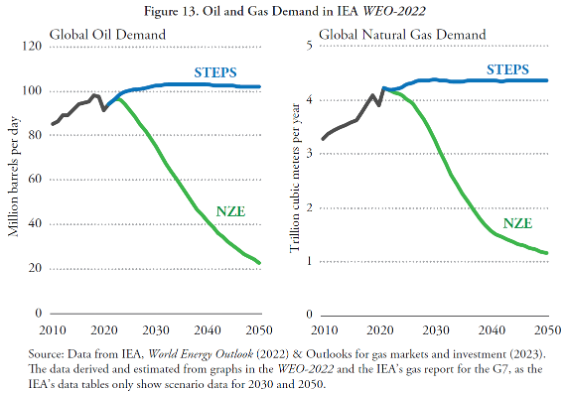

下記は、左が石油需要、右が天然ガス需要。NZEとは2050年に世界全体でCO2排出実質ゼロを達成するシナリオ。STEPSとはこれまでに世界諸国の政府が表明した政策の積算である。

このNZEでは、「非化石エネルギーが大量導入され、省エネも進むことによって、化石燃料需要が大幅に減り、そのため石油・ガス価格は低迷する」と想定している。

しかし本報告は、それは現実的でない、とする。過去2年に起こったことを振り返ると、化石燃料の上流投資が滞った結果、化石燃料が不足し、世界的なエネルギー価格高騰が起きた。IEAのNZEを実現しようとして、今後また上流投資が滞れば、世界的なエネルギー価格高騰が起きる。化石燃料需要はそう簡単には減らない。需要がSTEPSからNZEまで価格効果によって減少することになるだろう。

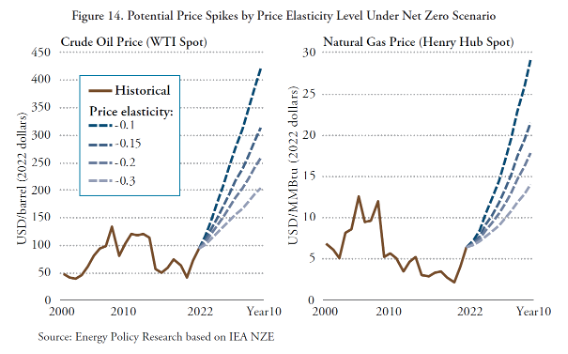

この莫大な需要減少を引き起こす価格水準は、経験的な価格弾性値によって計算できる。すると石油価格水準(WTIスポット価格)はバレルあたり200ドルから400ドル、天然ガス価格(ヘンリーハブスポット価格)はMMBtuあたり15ドルから30ドルと暴騰することになる(下図、左が石油価格、右が天然ガス価格)。

IEAはNZEを発表したときに、もう今後は脱炭素に向かうから新規の石油・ガス田への上流投資は不要、などとしたが、その結果、ここ1、2年の世界エネルギー危機を招いたのだ。今後もNZE達成のためとして上流投資を止めてしまえば、またもやエネルギー危機を招いてしまう。

IEAはもともとはOPECに対抗してエネルギー安定供給を図るために設立された組織なのだが、すっかり脱炭素教に染まってしまい、かえってエネルギー安定供給を破壊するようになってしまった。こんなIEAならもう要らない。

■

関連記事

-

ガソリン価格が1リットル170円を上回り、政府は価格をおさえるために石油元売りに補助金を出すことを決めました。他方で政府は、脱炭素化で化石燃料の消費を減らす方針です。これはいったいどうなってるんでしょうか。 レギュラーガ

-

バラバラになった小石河連合 ちょうど3年前の2021年9月、自民党総裁選の際に、このアゴラに「小泉進次郎氏への公開質問状:小石河連合から四人組へ」という論を起こした。 https://agora-web.jp/archi

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 これまで3回にわたって、筆者は日本の水素政策を散々にこき下ろしてきたが、日本政府はまだ全然懲りていないようだ。 「水素に賭ける日本、エネルギー市場に革命も」と言う驚くべき記事が

-

細川護煕元総理が脱原発を第一の政策に掲げ、先に「即時原発ゼロ」を主張した小泉純一郎元総理の応援を受け、東京都知事選に立候補を表明した。誠に奇異な感じを受けたのは筆者だけではないだろう。心ある国民の多くが、何かおかしいと感じている筈である。とはいえ、この選挙では二人の元総理が絡むために、国民が原子力を考える際に、影響は大きいと言わざるを得ない。

-

「気候変動の真実 科学は何を語り、何を語っていないか」については分厚い本を通読する人は少ないと思うので、多少ネタバラシの感は拭えないが、敢えて内容紹介と論評を試みたい。1回では紹介しきれないので、複数回にわたることをお許

-

米国エネルギー長官クリストファー・ライトの指示によって、気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた報告書が2025年7月23日に発表された。タイトルは「温室効果ガス排出が米国気候に与える影響に関する批判的レビュー(A

-

「カスリーン台風の再来」から東京を守ったのは八ッ場ダム 東日本台風(=当初は令和元年台風19号と呼ばれた)に伴う豪雨は、ほぼカスリーン台風の再来だった、と日本気象学会の論文誌「天気」10月号で藤部教授が報告した。 東日本

-

アゴラ研究所の運営するエネルギー問題のバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間