当たり前のことを当たり前に

Andres Victorero/iStock

新しい日銀総裁候補は、経済学者の中で「データを基に、論理的に考える」ことを特徴とする、と言う紹介記事を読んで、筆者はビックリした。なぜ、こんなことが学者の「特徴」になるのか? と。

筆者の専門である工学の世界では、データを基に論理的に考えることは「基本のキ」であって、その他のことは求められない、と言うよりむしろ御法度であると言ってよい。だから、工学屋の世界で「彼は、データを基に、論理的に考えることを特徴とする」などと言われることは、普通あり得ない。皆が皆そうであるから。

工学・技術の世界では、研究者の個性は、主に扱う対象と用いる方法論にあり、その研究成果が現実に有効かどうかが勝負なので、どうしても「データを基に、論理的に考える」しかない。願ったり祈ったり信じたりしても、無駄なのだ。研究対象は非情なので、その種の「主観的な思い」は、研究成果には何の役にも立たない(研究者個人の動機づけ・モチベーションにはなるが)。

このように育ってきた筆者には、従って、特に科学技術政策を議論する場合には「データを基に論理的に考える」ことが「当たり前」で、他の方法は考えられない。しかし、いまの世の中、必ずしもそうではないようだ。当たり前のことが当たり前に、できていない例が多い。

例えば、前稿で「南海トラフ地震のリスクを無視したリニア新幹線」と書いたことに対して「地震はどこに起きるか分からないのでスペア経路を作っておく、ということではないですか。科学で次の地震リスクを地域ごと予想できると思っているなら、それ、騙されてますよ」というコメントがあった。へえ〜っ、あの文章がこんな読まれ方をすることがあるのかと、正直驚いた。

まず、リニア中央新幹線が東海道新幹線の代替路線、つまりスペア経路として考えられたのは、その通り。しかし「スペア」が実際に安全かどうかは別問題である。そして、それこそが重要である。

次に、筆者が書いたのはリニア新幹線が「南海トラフ地震のリスクを無視した」点であって、これは事実なので仕方がない。

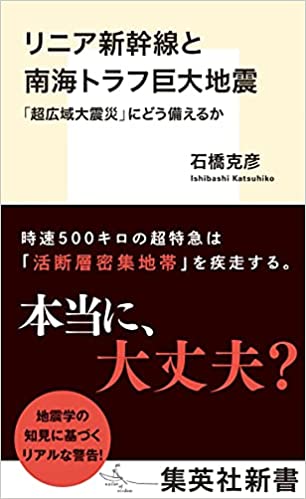

リニア計画を審議した国土交通省審議会の中央新幹線小委員会(委員長:家田仁、東大教授[当時])では、リニア中央新幹線の地震安全性についての審議は全くなされなかった。地震に関しては、リニアは脱線しない、構造物の耐震設計をする、地震を早期検出して列車を緊急停止させるといった話をした。それ以上の突っ込んだ議論は、全然なされなかったのである(以上、石橋克彦著「リニア新幹線と南海トラフ巨大地震」、集英社新書1071Gによる)。

しかし、南海トラフ地震が起こったら、リニア中央新幹線の山梨県以西経路の大部分は震度6クラスの揺れが襲うと予測されている(最大クラスの南海トラフ地震についての内閣府の推計)。これは、1707年や1854年の南海トラフ地震の推定震度から予想されるもので、確実性は高い。

であるとすれば、当然、時速500kmで走行中に震度6クラスの地震が襲ってきた場合の対処法が議論されるべきだった。しかも、品川〜名古屋間の86%がトンネルであるし、全長20km以上のトンネルが4本もあるから、トンネル内で無事停車できたとしても、中に取り残された乗客の救出・脱出には困難が伴うはずだ。

地震に関しては素人の筆者が考えてもそうなるが、上記石橋克彦先生は地震学の専門家であり、この本の中での被害想定は、文字通り「データに基づき論理的に考えた」末に書かれている。従って、説得力は十分に感じられる。

特に怖いのは、リニア中央新幹線が横切る主な活断層(帯)が12箇所もあることだ。活断層が動けば、人工物であるトンネルなどひとたまりもない。その実例として、1930(昭和5)年の北伊豆地震(M7.3)における、東海道本線の丹那トンネルが挙げられる。

その様子は、丹那トンネルの計画から完成までを描いた吉村昭の「闇を裂く道」にも活写されている。いわく「地震の後に、工事用の左側柱が断層の裂け目に吸いこまれ、右側の柱が切端の左端に移った。」それを見た「福富(忠夫・北大教授[当時])の驚きは、大きかった。かれは、切端の岩肌を丹念に調べ、断層を境に東西の地塊が運動し、西側の部分が2.44 m水平に動いているのを確認した。」つまり、地震動でトンネル断面が2m余り、実際にずれ動いたのである。幸いにしてこの事象はトンネル開通前に起きたので、実被害にはならなかったが、開通後の列車通過時ならば、悲惨な事故になっただろう。

なおこの作品では、丹那トンネルの工事に伴い、丹那盆地の水源が涸れて水田耕作やワサビ栽培が全部ダメになり、当時大きな騒ぎになったことも描かれている。現在のリニア工事で、静岡県の大井川の水量が減少することが懸念されているが、この例から考えても、水涸れは起こり得ると考えるのが論理的である。実際、山梨県のリニア試験線周辺でも、水涸れは起きている。

この他にも、リニア新幹線の抱える問題は数多く、ネットで「リニア新幹線の諸問題」で検索すれば、参照すべき資料はいくらでも入手出来る。リニアの抱える問題点は、既に指摘され尽くしていると言って良い。

例えば樫田秀樹著「リニア新幹線が不可能な7つの理由」(岩波ブックレットNo. 975)などは簡潔に要点をまとめているが、そこに書かれている1)膨大な残土、2)水涸れ、3)住民立ち退き、4)乗客の安全確保、5)ウラン鉱床、6)ずさんなアセスと、住民の反対運動、7)難工事と採算性、のどれを取っても難問ぞろいで、容易に解決策を見出せない。

リニア新幹線は当初、当時の国鉄(現在のJR)による民間単独事業として計画されたが、2016年に当時の安倍政権が3兆円の財政投融資をつぎ込むと決めてから、一挙に「国策プロジェクト」に様変わりした。こうなると、もう「どうにも止まらない」のが、この国の特徴だろう。

この例でも、赤字路線確実なことその他、どんな批判にも聞く耳を持たず、ひたすら爆走あるのみで突っ走っている。御用マスコミは問題点をほとんど指摘せずに旗振りばかり行うので、多くの国民は何も知らずに開通を願っている。

しかし、現実の壁は厳しい。実際問題として、国もJRも、上に挙げられた諸難問に対して、どれ一つとして満足な解決策を示していない。例えば、静岡工区で工事が進まないのは、何も静岡県が訳もなく駄々をこねているわけではなく、南アルプスの自然生態系保護や大井川の水量確保に関して、科学・技術的な根拠に基づくしっかりとした解決策を提示出来ていないからである。

回答例として「湧水を全量回収して戻すことが出来れば、水量は減少しない。」というものがあるが、この手の「レバたら」では答にならない。覆水盆に返らずと言うが、湧水をどうやったら「全量回収」できるのか、説得的な根拠をもって明確に示さないと。また、そのための使用電力・経費その他も。何しろ「湧水を全量回収する」というのは、覆水を盆に戻すに近い作業なので。データと論理をしっかり示してこその「回答」だろうに。

今回はリニア新幹線を例に挙げたが、「脱炭素のGX計画」等を含む我が国の科学技術政策の多くは、この例と同じく「不都合な真実」には目をつぶり、批判に応えることも有効な対案を提示することもなく暴走するケースが目立つ。まさに「問答無用」の、戦前的風景である。

なぜこんなにも「無理が通り道理が引っ込む」かと言えば、筆者の見立てでは、最近の我が国では、近代市民社会の基礎である「三権分立」が実質的に崩れているからではないかと思う。

内閣(=行政のトップ)が何もかもを決めてしまい、国会(=立法)も裁判所(=司法)も歯止めになっていない。特に安倍政権以降、何でもかんでも「閣議決定」で物事が決まる。国会の存在意義が失われつつあると言ってもよい。実質的には、官僚組織(=行政の実体)の思うがままに運ばれていることが多いのだろうと推測するが。

これに加えて、前稿でも触れた「産官学政報」の強固な利権複合体の存在がある。リニア事業なども、その典型例だろう。何しろ総工費9兆円以上にのぼる一大プロジェクトである。JRだけでなく、土木・機械・製鉄・電力などの諸産業と、関連する政治家・官僚・御用学者と御用マスコミ、さらには地方自治体も加わり、全部がこぞって「リニア推進」に回る。この圧力は大きい。少数の良心的学者や一般市民の声は、どうしてもかき消されがちになる。

筆者のこのような文章も、現実的にはかなり無力であると思う。しかし、微力でも声を上げなければ、黙認したのと同じ事になる。当たり前のことを当たり前に考え、一国民として発言し続けるしか道はない。国の主権者は、国民であると言う、当たり前のことを大切にするだけである。

関連記事

-

電力料金の総括原価方式について、最近広がる電力自由化論の中で、問題になっている。これは電力料金の決定で用いられる考え方で、料金をその提供に必要な原価をまかなう水準に設定する値決め方式だ。戦後の電力改革(1951年)以来導入され、電力会社は経産省の認可を受けなければ料金を設定できない。日本の電力供給体制では、電力会社の地域独占、供給義務とともに、それを特徴づける制度だ。

-

4月の日米首脳会談では、炭素税(カーボンプライシング)がテーマになるといわれています。EU(ヨーロッパ連合)は今年前半にも国境炭素税を打ち出す方針で、アメリカのバイデン政権も、4月の気候変動サミットで炭素税を打ち出す可能

-

9月5日、韓国の科学技術情報通信省は、東電福島第一原発サイトで増え続けている「トリチウム水」(放射性のトリチウムを含んだ処理水)の問題に関し、「隣国として、海洋放出の可能性とこれに伴う潜在的な環境への影響に深刻な憂慮があ

-

以前、米国のメディアは分断されており、共和党寄りのFox News等と、民主党系のCNN、MSNBC、ABC、CBS、およびNBC等に分かれていて、有権者はそれぞれ自分の属する党派のニュースが正しいと信じる傾向にあること

-

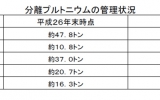

この度の選挙において希望の党や立憲民主党は公約に「原発ゼロ」に類する主張を掲げる方針が示されている。以前エネルギーミックスの観点から「責任ある脱原発」のあり方について議論したが、今回は核不拡散という観点から脱原発に関する

-

2050年にCO2ゼロという昨年末の所信表明演説での宣言に続いて、この4月の米国主催の気候サミットで、菅首相は「日本は2030年までにCO2を46%削減する」ことを目指す、と宣言した。 これでEU、米国・カナダ、日本とい

-

20世紀末の地球大気中の温度上昇が、文明活動の排出する膨大な量のCO2などの温室効果ガス(以下CO2 と略記する)の大気中濃度の増加に起因すると主張するIPCC(気候変動に関する政府間パネル、国連の下部機構)による科学の仮説、いわゆる「地球温暖化のCO2原因説」に基づいて、世界各国のCO2排出削減量を割当てた京都議定書の約束期間が終わって、いま、温暖化対策の新しい枠組みを決めるポスト京都議定書のための国際間交渉が難航している。

-

前回に続いて、環境影響(impact)を取り扱っている第2部会報告を読む。 今回のテーマは食料生産。以前、要約において1つだけ観測の統計があったことを書いた。 だが、本文をいくら読み進めても、ナマの観測の統計がとにかく示

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間