リスク・コミュニケーションと不安の増幅メカニズム

1・はじめに

リスク情報伝達の視点から注目した事例がある。それ は「イタリアにおいて複数の地震学者が、地震に対する警告の失敗により有罪判決を受けた」との報道(2012年 10月)である。

報道によると『2009年4月当時、イタリア中部ラクイラで続いていた微震のリスクに関し、大地震発生6日前に専門家たちが「危険はない」と公表。住民が逃げ遅れるなどの結果、死者309人を出す甚大な被害を招いたとして、2011年 5月に専⾨門家たちが起訴された。訴えられたのは、自然災害リスクを評価する政府市民保護局の委員会メンバーだった著名地震学者、地球物理学研究機関のトップ、同局幹部ら7人である。彼らは住民に対して、大地震のリスクを十分に事前に警告しなかったとして過失致死罪で起訴された。ラクイラ地裁は2012年10月22日、全員に禁錮 6 年の有罪判決を下した』との内容である。(注1)

この裁判は地震学者の予測があたったか、はずれたか、が判決の争点だったと誤解される傾向がある。内容を確認すると、専門家(リスク管理者の一部)から一般市民への情報伝達方法、専門家と一般市民とのリスクに関 する対話のあり方が問われた事例だったとみることができる。

本稿では、共著論文『西山昇・今田高俊, 2012,「ゼロリスク幻想と安全神話のゆらぎ‐‐東日本大震災と福島 原子力発電所事故を通じた日本人のリスク意識の変化」View & Vision(千葉商科大学経済研究所)、No.34: 57-64』をベースにイタリアの事例を参考に、日本の一般市民のリスク意識とリスク・コミュニケーション(リスク情報・伝達)のあり方を考えてみたい。

(注1)科学者らに求刑上回る禁錮6年=地震警告失敗で有罪判決−伊地裁、時事通信

2・東日本大震災を通じた日本人のリスク意識の変化

イタリアでの事例から得られる教訓は、人命に関わる情報は(生命を守る方向へ)より保守的かつ慎重に伝達されるべきであり、また科学者が自らの専門分野の研究に基づきリスクを予測する場合、一般の(専門家でない) 市民に対するリスク情報の伝わり方、および、その反応を意識する必要がある、ということである。

今回のイタリアでの事例は、地震学者を含むリスク管理者の判断を信頼して行動したラクイラの市民が命を失い、彼らの一般市民からの信頼が失墜したことであった。当初から行政側がラクイラの一般市民にパニックを起こさせないための情報提供を目論んでいたこと、また地震学者たちが、アナウンスされる内容を事前に知らなかったとの情報もある。(注2)

翻って2011年3月11日の東日本大震災をきっかけに発生した福島第一原子力発電所事故(以下「福島原発 事故」)以来、クローズアップされた放射性物質という目に見えないリスクは、一般市民(日本人)の「リスク意識」を目覚めさせ、政府、企業、専門家(以下、原発管理者)に対する「信頼」を著しく低下させた。

福島原発事故以前は、原発管理者に対する絶対に近い信頼があった。それは、われわれ一般市民が専門的な内容を完全に 理解することはなくとも、事故が起きないことに対して(仮に何か発生したとしても)原発管理者が責任を持って適切に対応できることを信じていたからである。

(注2)ツイッターまとめ「ラクイラ地震裁判をめぐって」

3・ゼロリスク幻想と安全神話のゆらぎ

ここでは、日本人が持つゼロリスク要求が、信頼を基本としたゼロリスク幻想を生み、その結果、安全神話を 成立させた、との見方をとる。

ゼロリスク幻想とは、日本的コミュニケーションの特徴のひとつと考えられるゼ ロリスク要求が生み出した状態である。

一般市民と原発管理者と間の信頼の高さはコミュニケーション方法に影響する。情報の受け手(一般市民)は、 ゼロリスクの情報の提供を望み(ゼロリスク要求)、情報の出し手(原発管理者)は受け手のゼロリスク(安全)期待に応える。これがお互いの信頼が高い状態でのゼロリスク幻想である。

日本人にとってお互いに不満・不安の声を出さないことが相手への信頼を示す一つのコミュニケーション方法 である。日本人の美徳でもあり、世界から称賛されたストレートに不満を表明しない我慢強さが土台となっている。その特性は同時にリスク情報の相互共有を含めたリスクリテラシー(対応力)の醸成を妨げることにつながってきた面もある。

イタリアのラクイラのケースは、リスク情報のガバナンス(統治)に失敗したケースと捉えることができる。リスクに対する認識の仕方や態度(怒り・不安・苦痛)は社会的、心理的、文化的な変数によって異なり、技術的な対応だけでは処理できないことを象徴している。(注3)

リスクを定義するに際しては、一般的に損害(damage)を被る確率と損害の程度の積とする考えが採用され ている。そして損害の程度を減少させる(人が危険に曝されることを減らす)ことおよび損害を被る確率を減少さ(対応能力を増やすこと)によってリスク管理をおこなうのが一般的である。

確率的な考えを除外し、安全(ゼロリスク)か、安全でない(100%リスク)かの二者択一を重視するリスク・ コミュニケーション(リスク情報伝達)は、信頼が高ければ安全神話へとつながり、信頼が低くなると不安の増大へとつながる。

(注3)今田高俊, 2011,「リスク社会の到来と課題‐ソリューション研究の視点から」, 東京工業大学大学院社会理工学研究科『リスクソリューションに関する体系的研究』2012年度報告書: 2-12.

4・不安の増幅的フィードバック

不安の増幅的フィードバックのメカニズムを簡単に説明したい。日本の場合、⼀一般市民と原発管理者の信頼が高い間は、リスクに対する関⼼心は公表される情報を得ることで十分だった。言い換えると信頼をベースに安全・ 安心が維持されてきた。

ところが一般市民の原発管理者への信頼が低下するにともない、公表された情報に対して懐疑的になり、自分でリスク情報を判断することが多くなる。そこで得られた内容)によっては、不安をより一層増加させることになる。

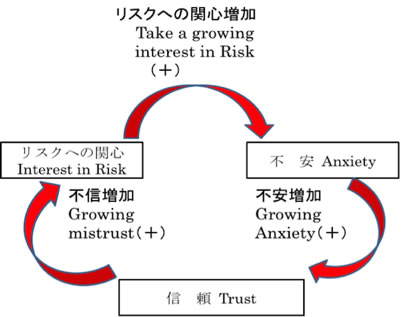

そのループ(信頼の低下(=不信の増加)→リスクへの関⼼心の増加→不安の増加)が順次繰り返されることで不安の増幅的フィードバックが生成する(図1)。

(Anxiety Amplifying Feedback Loops)

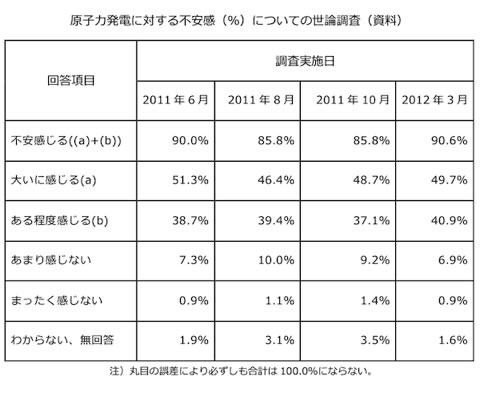

ここでは、震災後に一般市民の不安が増加して、ある一定期間を経過後も低下しなくなる様子を「不安の増幅的フィードバック」が発生したとしている。その状態を示す明確なデータを個別にみつけることは容易ではないが、ひとつの指標として原発関連事故による不安感についての世論調査結果を示す。

(表1)にある回答項目の不安感じる(「大いに感じる」と「ある程度感じる」の合計)の数値は、震災後の調査(2011年6月)に90%を示す。その後、一時的に低下するものの、震災後1年経過した2012年3月の世論 調査では 90%の⾼高水準を維持している。(注4)

NHK 放送文化研究所, 2012, 「社会や政治に関する世論調査」

原発事故は過去に散発的に発生していたが、個別の世論調査による不安感を質問したアンケート結果からは、 あ る 一 定 期 間 が 経 過 す る と 事 故 が 起 こ る 前 の 水 準 に 戻 る こ と が 示 さ れ て い る 。(注5)今 回 は 東 日 本 大 震 災 後 1 年 を 経過したあとも不安に関連する項目の数値が震災直後のままである。

アンケートでの不安感が高い水準を維持している要因としては、福島原発事故後に公表された政府、電力会社 を含む原発管理者によってなされた事故対応への失望とそれに加えて世論操作と疑われる行為が発覚したことにより、一般市民の信頼が大幅に低下したことがあると考えられる。

(注4)最終回(2012年3月)調査では、趣旨は同じものの質問文が若干変わっている。ここでは「不安感」を問う同じ趣旨の質問として取り扱っている。

(注5)下岡浩, 2007, 「意識調査からみた原子力発電に対する国民意識」、第35回原子力委員会, 資料第3号、エネルギー総合工学研究所。資料によれば、「大きな事件・事故直後は不安感が増すが、時間の経過と共に元にもどる」および「不安を抱きつつも有用を認める故、原子力発電の利用を認めている」という特徴がみられるとしている。

5・おわりに

不安の増幅的フィードバックを抑制するには、原発管理者(政府、企業、専⾨門家)が一般市民からの信頼を回復させつつ、一般市民のリスク意識の高まりに合わせた新たなリスク・コミュニケーション(リスク情報伝達)に対応することが必要である。ひとつの考えとしては、すべての利害関係者(政府、企業、専門家、一般市民)が関与する「熟議」があげられる。

イタリアのラクイラのように、行政側の目指す結論があらかじめあり、それにお墨付きを与えるために専門の学者を集めてリスク情報を伝達したとみなされては、リスク管理者と一般市民の間の信頼を著しく低下させることにつながり、最終的には不安を増幅させる結果となってしまう。

そのためにもお互いの信頼が⾼高い間から情報伝達される側のリスクリテラシー対応力を高める努力が必要である。たとえば原子力を含めた将来のエネルギー問題をさまざまな機会に環境問題を含めて幅広く議論する仕組みを構築すべきであろう。

最近では、放射性廃棄物の処理に関する議論が注目されており、専門家と一般市民とのリスク・コミュニケーション(リスク情報伝達のあり方)が、一層大きく問われている。

(注6)日本学術会議, 2012,『⾼高レベ ル放射性廃棄物の処分について』を参照。

(2013年3月11日掲載)

関連記事

-

ユダヤ人は祈りのときにヒラクティリーという帽子をかぶる。そこから出た紐が右手と左手に結ばれる。右手はユダヤでは慈愛を象徴し「あなたの行いが慈愛に満ちるように、そしてそれが行き過ぎないように」、左手は正義を象徴し「あなたが正義を振りかざしすぎないように」という意味を込めているそうだ。

-

電力・電機メーカーの技術者や研究機関、学者などのOBで構成する日本原子力シニアネットワーク連絡会は3日、「原子力は信頼を回復できるか?」をテーマとしたシンポジウムを都内で開いた。ここでJR東海の葛西敬之会長が基調講演を行い、電力会社の経営状態への懸念を示した上で、「原発再稼動が必要」との考えを述べた。

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 以前、「IPCC報告の論点⑥」で、IPCCは「温暖化で大

-

国際環境経済研究所(IEEI)版 新型コロナウイルスの緊急事態宣言が7都府県に発令されてから、およそ3週間が経ちました。様々な自粛要請がなされる中、宣言の解除予定である5月を心待ちにされている方もいらっしゃると思います。

-

原子力災害は、家庭、職場、地域コミュニティという「場」を破壊するという意味において異質である。今次の東電福島原発事故のような大規模災害においては、金銭賠償では救済が困難な被害があり、それが被災者の生活再建を滞らせている要因であることをかんがみ、国あるいは地方自治体による地域コミュニティ再生の取り組みが、事故後早い段階においてなされる必要性、民法不法行為制度による対応とは別に、例えばダム開発における土地収用法を参考に、集落・地域の再建を図ること等を含む国による災害補償スキームを創設しておく必要性を指摘しておきたい。

-

福島原子力事故を受けて、日本のエネルギー政策の見直しが進んでいます。それはどのような方向に進むべきか。前IEA事務局長であり、日本エネルギー経済研究所特別顧問である田中伸男氏に「日本のエネルギー政策見直しに思う」というコラムを寄稿いただきました。

-

国際エネルギー機関(IEA)は、毎年、主要国の電源別発電電力量を発表している。この2008年実績から、いくつかの主要国を抜粋してまとめたのが下の図だ。現在、日本人の多くが「できれば避けたいと思っている」であろう順に、下から、原子力、石炭、石油、天然ガス、水力、その他(風力、太陽光発電等)とした。また、“先進国”と“途上国”に分けたうえで、それぞれ原子力発電と石炭火力発電を加算し、依存度の高い順に左から並べた。

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 ドイツの屋台骨でありEUの中心人物でもあったメルケル首相が引退することになり、今ドイツではその後任選びを行っている。選挙の結果、どの党も過半数を取れず、連立交渉が長引いてクリス

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間