IPCC報告の論点㊼:縄文時代には氷河が後退していた

SeppFriedhuber/iStock

以前、海氷について書いたが、今回は陸上の氷河について。

6000年前ごろは、現代よりもずっと氷河が後退して小さくなっていた(論文、紹介記事)。

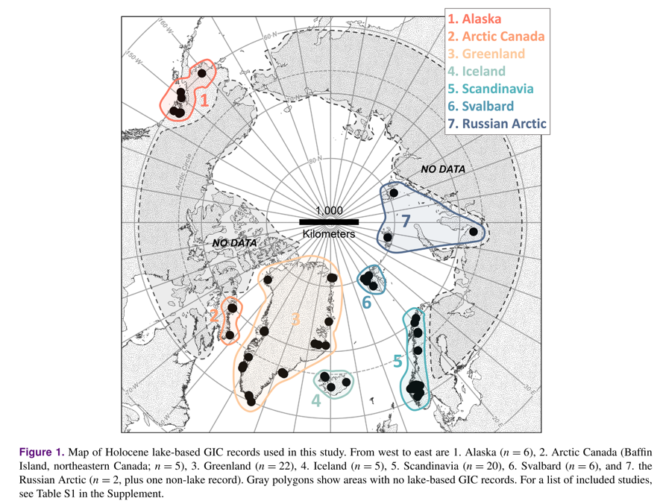

氷河は山を侵食し堆積物を残すのでそれを調査した研究を紹介する。対象地点は下図の●。

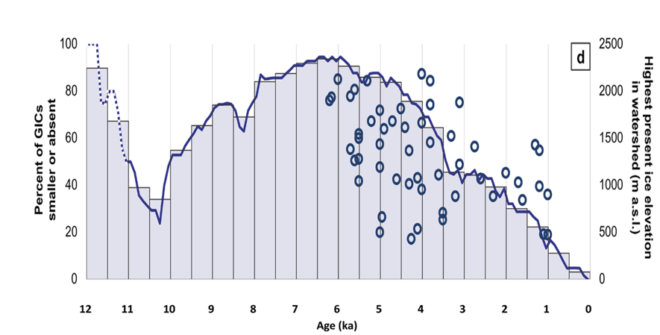

下図が分析の結果。

折れ線(左軸)は、現在よりも氷河(正確には氷河および氷冠、Glaciers and Ice Caps, GICs)が小さかった割合。6000年前ごろ(図の中央付近で6ka。kaは千年の意味)はほとんどの氷河が現在より小さかったことが分かる。

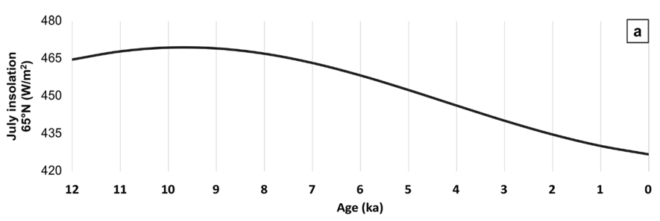

氷河が小さかった理由は、気温がやや高かったこともあるが、太陽と地球の配置の関係で夏の日射量が多かったことが効いているという。

このころの夏季の北極圏の日射エネルギーはいまよりも1割も多かった。地球温暖化の効果はせいぜい日射エネルギーにして1%の程度だから、桁違いだった訳だ(下図)。

シロクマなど、いまの北極圏の生態系は、このような自然変動を潜り抜けてきた。したたかなものだけが生き残ってきた。

ちなみに6000年前ごろというと日本では縄文海進期と言われ温暖だったころだ。また改めて書くが、このころはシベリアや日本海も暖かったらしい。

■

IPCCの報告が2021年8月に出た。1つの報告書が出たということは、議論の終わりではなく、始まりに過ぎない。次回以降も、あれこれ論点を取り上げてゆこう。

【関連記事】

・IPCC報告の論点①:不吉な被害予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点②:太陽活動の変化は無視できない

・IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点④:海はモデル計算以上にCO2を吸収する

・IPCC報告の論点⑤:山火事で昔は寒かったのではないか

・IPCC報告の論点⑥:温暖化で大雨は激甚化していない

・IPCC報告の論点⑦:大雨は過去の再現も出来ていない

・IPCC報告の論点⑧:大雨の増減は場所によりけり

・IPCC報告の論点⑨:公害対策で日射が増えて雨も増えた

・IPCC報告の論点⑩:猛暑増大以上に酷寒減少という朗報

・IPCC報告の論点⑪:モデルは北極も南極も熱すぎる

・IPCC報告の論点⑫:モデルは大気の気温が熱すぎる

・IPCC報告の論点⑬:モデルはアフリカの旱魃を再現できない

・IPCC報告の論点⑭:モデルはエルニーニョが長すぎる

・IPCC報告の論点⑮:100年規模の気候変動を再現できない

・IPCC報告の論点⑯:京都の桜が早く咲く理由は何か

・IPCC報告の論点⑰:脱炭素で海面上昇はあまり減らない

・IPCC報告の論点⑱:気温は本当に上がるのだろうか

・IPCC報告の論点⑲:僅かに気温が上がって問題があるか?

・IPCC報告の論点⑳:人類は滅びず温暖化で寿命が伸びた

・IPCC報告の論点㉑:書きぶりは怖ろしげだが実態は違う

・IPCC報告の論点㉒:ハリケーンが温暖化で激甚化はウソ

・IPCC報告の論点㉓: ホッケースティックはやはり嘘だ

・IPCC報告の論点㉔:地域の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉕:日本の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉖:CO2だけで気温が決まっていた筈が無い

・IPCC報告の論点㉗:温暖化は海洋の振動で起きているのか

・IPCC報告の論点㉘:やはりモデル予測は熱すぎた

・IPCC報告の論点㉙:縄文時代の北極海に氷はあったのか

・IPCC報告の論点㉚:脱炭素で本当にCO2は一定になるのか

・IPCC報告の論点㉛:太陽活動変化が地球の気温に影響した

・IPCC報告の論点㉜:都市熱を取除くと地球温暖化は半分になる

・IPCC報告の論点㉝:CO2に温室効果があるのは本当です

・IPCC報告の論点㉞:海氷は本当に減っているのか

・IPCC報告の論点㉟:欧州の旱魃は自然変動の範囲内

・IPCC報告の論点㊱:自然吸収が増えてCO2濃度は上がらない

・IPCC報告の論点㊲:これは酷い。海面の自然変動を隠蔽

・IPCC報告の論点㊳:ハリケーンと台風は逆・激甚化

・IPCC報告の論点㊴:大雨はむしろ減っているのではないか

・IPCC報告の論点㊵:温暖化した地球の風景も悪くない

・IPCC報告の論点㊶:CO2濃度は昔はもっと高かった

・IPCC報告の論点㊷:メタンによる温暖化はもう飽和状態

・IPCC報告の論点㊸:CO2ゼロは不要。半減で温暖化は止まる

・IPCC報告の論点㊹:アメダスで温暖化影響など分からない

・IPCC報告の論点㊺:温暖化予測の捏造方法の解説

・IPCC報告の論点㊻:日本の大雨は増えているか検定

■

関連記事

-

米国政府のエネルギー情報局(EIA)が、9月4日付で興味深いレポートを発表した。レポートのタイトルは「米国産の火力発電向け石炭輸出は欧州向けが減る一方、アジアとアフリカ向けが急増」である※1)。 ここでは米国からの火力発

-

「もしトランプ」が大統領になったら、エネルギー環境政策がどうなるか、これははっきりしている。トランプ大統領のホームページに動画が公開されている。 全47本のうち3本がエネルギー環境に関することだから、トランプ政権はこの問

-

おかしなことが、日本で進行している。福島原発事故では、放射能が原因で健康被害はこれまで確認されていないし、これからもないだろう。それなのに過剰な放射線防護対策が続いているのだ。

-

前回、日本政府の2030年46%削減を前提とした企業のカーボンニュートラル宣言は未達となる可能性が高いためESGのG(ガバナンス)に反することを指摘しました。今回はESGのS(社会性)に反することを論じます。 まず、現実

-

金融庁、ESG投信普及の協議会 新NISAの柱に育成 金融庁はESG(環境・社会・企業統治)投資信託やグリーンボンド(環境債)の普及に向けて、運用会社や販売会社、企業、投資家が課題や改善策を話し合う協議会を立ち上げた。

-

中国で石炭建設ラッシュが続いている(図1)。独立研究機関のGlobal Energy Monitor(GEM)が報告している。 同報告では、石炭火力発電の、認可取得(Permitted) 、事業開始(New projec

-

よく日本では「トランプ大統領が変人なので科学を無視して気候変動を否定するのだ」という調子で報道されるが、これは全く違う。 米国共和党は、総意として、「気候危機説」をでっちあげだとして否定しているのだ。 そしてこれは「科学

-

「国民的議論」とは便利な言葉だ。しかし、実際のところ何を表しているのか不明確。そのうえ、仮にそれに実体があるとしても、その集約方法についてコンセンサスがあるとは思えない。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間