ロシアのザポリージャ原発攻撃を考察する

ロシアのウクライナ侵攻で、ザポリージャ原子力発電所がロシア軍の砲撃を受けた。サボリージャには原子炉が6基あり、ウクライナの総電力の約20%を担っている。

ザポリージャ原発で4日に撮影された映像。白いせん光が走り、画面の右手からは煙が上がっている様子が確認できる

出典:NHKより

ウクライナの外相が「爆発すればチェルノブイリ事故の10倍の被害になる」旨の発言をした。

本稿ではこの発言について論考する。

チェルノブイリとの違い

ザポリージャの原子力発電所はVVER と言われる加圧水型軽水炉である。一方、チェルノブイリの原子力発電所はRBMKと呼ばれる黒鉛減速沸騰水圧力管型炉である。

両者の最大の違いは、格納容器があるかないかである。日本をはじめ西側諸国にある加圧水型軽水炉と同様にVVERには格納容器があるが、RBMKにはない。格納容器はシビアアクシデント時の安全確保、とりわけ放射性物質を環境に漏らさないための最後の砦とされている。

VVERでは燃料棒総体がそれ自体が頑強な圧力容器に収められている。圧力容器の厚みは15〜30cm程度。さらにその圧力容器が頑強で気密性の高い格納容器に納まっている。RMBKでは燃料棒は圧力管の中に小分けにして収められている。チェルノブイリの原子炉の場合、圧力管の総数は約1700本。圧力管の外径は9cm程度で、厚みは4mmしかない。1本の圧力管には18本の燃料棒が入っている。

これら構造上の違いなどから、VVERはRBMKに比べてはるかに頑強にできているので、チェルノブイリの場合と同様な量の放射性物質が環境に漏れ出ることは考えにくい。

ザポロージア原子力発電所

出典:wikipedia

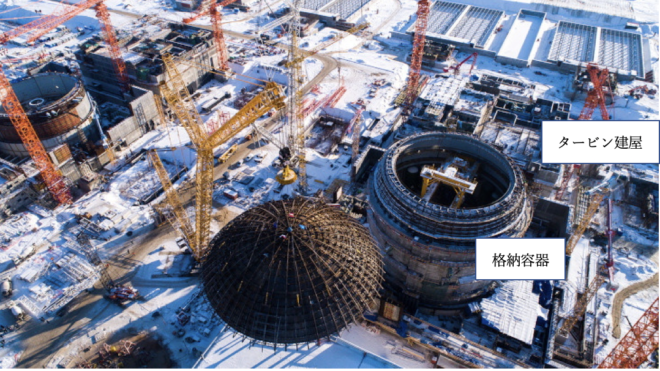

ロシア型加圧水型軽水炉:VVER(バングラデッシュで建設中)

出典:world nuclear news

攻撃を受けた場合に考えられること

今回は、発電ユニットが砲撃を受けて火災になった模様。

発電ユニットとは、蒸気タービンとそれに直結した発電機にことをいう。これらはタービン建屋という格納容器の外側の建物内にある。火災の延焼の可能性はゼロではないが、タービン建屋周りの火災が原子炉方向に広がっていかないような遮断や消火の手段がある。

現在、ザポリージャ原発は改修中で稼働していないという。では事故の可能性はないかといえばそうではない。運転を停止していても熱がじわじわと出続けている(崩壊熱という)。これはいわば福島第一原子力発電所が地震で運転停止した後の状態に等しい。崩壊熱を除去し続けないと事故状態を招く可能性はある。

では、原子炉の建物などが直接砲弾を受けた場合はどうだろうか?

上述すたように格納容器とそれを囲む建物は、非常に頑強にできているので、多少の砲弾の直接攻撃を受けた程度では崩壊しないだろう。しかし、それはあくまで爆発威力の問題なので、十分な破壊力を備えたミサイル攻撃を受ければ破壊する。かつてイスラエルが1981年にイラクの建設中の原子炉を空爆で破壊した事件がある。なお、この事件では原子炉に燃料は入っていなかったので、放射性物質が環境に飛散することはなかった。

「チェルノブイリの10倍」とは

ウクライナ外相の〝チェルノブイリ事故の10倍〟という数字は、何を意味するのか。

事故の被害の大きさのは環境に漏れ出た放射性物質の量が指標になる。ザポリージャのVVERもチェルノブイリのRBMKも1基あたりの電気出力の規模は100万kWである。このことは1基あたりの核燃料の総量はVVERもRBMKもほぼ等しいことを意味する。したがって、事故のもとになる燃料の総量は、仮にザポリージャの6基全てがシビアアクシデントになったとしても、高々6:1である。

ただし、炉心の燃料中に含まれる放射性物質(セシウムやヨウ素など)は、核分裂が進むにつれて蓄積されていくので一概には比較できない。

事故時に炉心にあった放射性物質の総量のうち何%が実際に環境に放出されるのか?

ここに一つの目安がある。

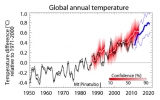

チェルノブイリ事故と福島第一原子力発電所事故の比較である。セシウム137を例にとると、チェルノブイリは約30%、福島第一では1〜3%であった。ヨウ素131も同様の傾向を示している。つまり、大雑把に言って福島第一はチェルノブイリの約10分の1である。ザポリージャのVVERがシビアアクシデントを起こしたとしても、せいぜい同程度なのではないか。

原発だけが戦争に弱いのか

戦争時に相手国のインフラを制圧するのは最も重要なミッションの一つである。発電システムなら、火力や水力発電などもある。その他の生活インフラなら水道もある。さらに交通インフラや情報インフラ。

今ザポリージャ原子力発電所の制圧状況がどのようかは不詳だが、仮に戦争が進んで占領するとなったとしてもインフラは重要であり、破壊するのはまったくもって得策ではない。

ましてや、砲撃によってシビアアクシデントを起こそうものなら、放射性物質による汚染地域が広がるので占領政策にとって全くもって利とするところがない。

関連記事

-

日経新聞によると、経済産業省はフランスと共同開発している高速炉ASTRIDの開発を断念したようだ。こうなることは高速増殖炉(FBR)の原型炉「もんじゅ」を廃炉にしたときからわかっていた。 原子力開発の60年は、人類史を変

-

経産省は高レベル核廃棄物の最終処分に関する作業部会で、使用ずみ核燃料を再処理せずに地中に埋める直接処分の調査研究を開始することを決めた。これは今までの「全量再処理」の方針を変更する一歩前進である。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。毎週月曜日更新ですが、編集の事情で今回水曜日としたことをお詫びします。

-

地球温暖化によってサンゴ礁が失われるとする御用科学の腐敗ぶりを以前に書いたが、今度は別のスキャンダルが発覚した。 「CO2濃度が上昇すると魚が重大な悪影響を受ける」とする22本の論文が、じつは捏造だったというのだ。 報じ

-

筆者はかねがね、エネルギー・環境などの政策に関しては、科学的・技術的・論理的思考の重要さと有用性を強調してきたが、一方で、科学・技術が万能だとは思っておらず、科学や技術が人間にもたらす「結果」に関しては、楽観視していない

-

最新鋭の「第3世代原子炉」が、中国で相次いで世界初の送電に成功した。中国核工業集団(CNNC)は、浙江省三門原発で稼働した米ウェスチングハウス(WH)社のAP1000(125万kW)が送電網に接続したと発表した。他方、広

-

3月30日、世界中で購読されるエコノミスト誌が地球温暖化問題についての衝撃的な事実を報じた。

-

最大の争点 EUタクソノミーの最大の争点は、原子力発電を善とするか悪とするかの判定にある。 善すなわちグリーンと認定されれば、ESG投資を呼び込むことが可能になる。悪となれば民間投資は原子力には向かわない。その最終判定に

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間