LNGに依存したエネルギー政策を転換するとき

ドイツがエネルギー政策を大転換 ロシアのウクライナ侵攻で https://t.co/FIKTeS5apa

— ロイター (@ReutersJapan) February 28, 2022

ドイツのショルツ首相は、ロシアからのパイプラインで供給されている天然ガスへの依存度を下げるため、エネルギー政策を大きく転換する方針を示した。ハーベック経済・気候保護相(緑の党)は、原発の運転期限延長を検討していると明らかにし、石炭火力の運転延長についても「検討においてタブーはない」と強調した。

ロシアからのパイプラインが途絶するとドイツ経済は壊滅する

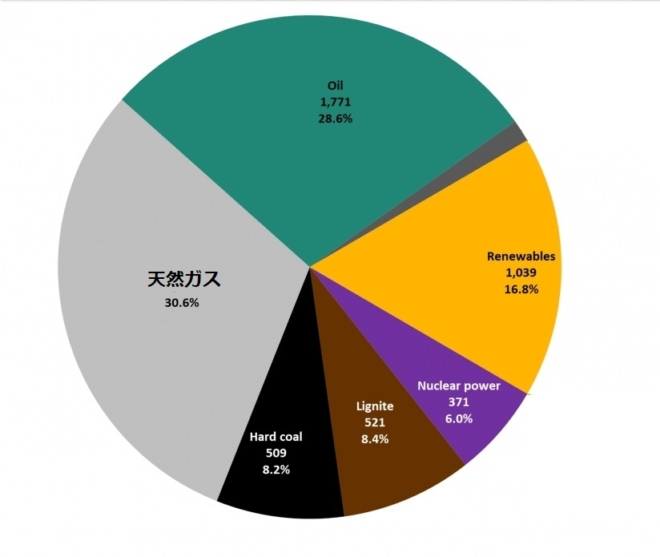

これは当然である。図のようにドイツの1次エネルギー消費の約30%は天然ガスであり、そのほとんどがロシアからパイプラインで輸入するガスである。これが途絶えると、ドイツ経済は成り立たない。

ドイツの1次エネルギー消費(2021年)Clean Energy Wire

このような不安定なエネルギー構成になった原因は、ドイツが「2050年カーボンニュートラル」という目標を打ち出して石炭火力をゼロにする一方、2022年末までに最大の非化石燃料である原発をゼロにする支離滅裂な政策を決めたことだ。

ロシアがウクライナ国境で軍を増強ししていた昨年末に、ドイツの3基の原子炉が停止され、今年中にさらに3基停止されて、ドイツは原発ゼロになる予定である。

毎日新聞より

その結果、石炭火力の廃止による化石燃料の超過需要が天然ガスに集中してガスへの依存度が上がり、ガスのスポット価格は10倍以上に跳ね上がった。ロシアがパイプラインを遮断したら、産業用エネルギーの半分近くが失われ、ドイツ経済は崩壊する。

ドイツより高い日本のガス依存度

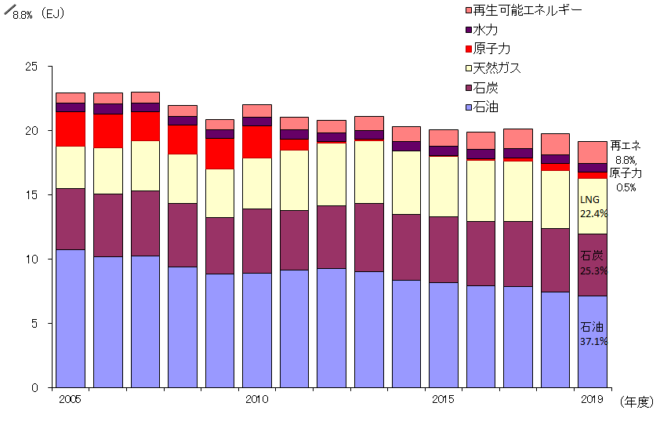

他方、日本の化石燃料比率(熱量ベース)は88.6%とドイツより高く、図のようにそのうち22.4%が液化天然ガス(LNG)である。LNGの単価はパイプラインの5倍以上なので、価格ベースのガス依存度はドイツより高い。

日本の1次エネルギー構成比(エネルギー白書)

このうちロシアからの輸入は8%程度だが、それが経済制裁でゼロになり、LNG価格が上がると、さらにエネルギー供給は不安定になる。

このようにバランスの悪いエネルギー構成になった原因は明白である。2010年まではLNGとほぼ同じ約12%のエネルギーを供給していた原子力が、2011年の原発事故で激減したからだ。今はようやく0.5%になったが、これでエネルギー基本計画のように2030年に電力の20%を供給することは不可能である。

再エネは(水力を除くと)8.8%で、土地集約的な太陽光や風力はもう増やす余地がない。混同する人が多いが、電力は1次エネルギーの26%しか供給できない。発電しかできない再エネは、化石燃料の代わりにはならないのだ。

まず原発を再稼動せよ

LNGへの依存度を下げるために考えられる対策は次の3つである。

- 原発の再稼動を進める

- 石炭火力をできる限り延命する

- エネルギー基本計画を修正する

現在もっとも安価な非化石エネルギーは原発の再稼動である。特に5年前に原子力規制委員会が設置変更許可を出した後も地元の反対で止まったままの柏崎刈羽6・7号機を早急に再稼動すべきだ。

また原発を運転開始から40年で廃炉にする「40年ルール」を改正し、長期的には既存サイトの中で新たな原子炉を建設するリプレースを進めるべきだ。統合費用を含めて計算すると、軽水炉は再エネよりはるかに安い。同時にSMR(小型モジュール炉)やHTTR(高温ガス炉)など次世代の技術開発を進める必要がある。

石炭火力をゼロにするというCOP26の目標は、日本の高効率の石炭火力には当てはまらない。むしろ途上国の非効率な石炭火力を日本のIGCC(石炭ガス化複合発電)などに代替することで、CO2排出量は大幅に減らせる。

脱炭素化よりエネルギー安全保障が優先だ

そして実現不可能な「2030年CO2排出46%削減」という目標を取り下げ、現実的な数値に修正する必要がある。ドイツの方針転換は、2015年のパリ協定以来つづいてきた非科学的な脱炭素化運動の転機となろう。

最優先すべき目的は、安価なエネルギーの安定供給によって生活や産業を守るエネルギー安全保障である。これが欠けると文字通り国民の安全が脅かされることは、今回のウクライナ戦争で、ドイツも思い知ったことだろう。

100年後の地球の平均気温が1℃上がるか2℃上がるかという問題は、このような生命・財産の安全にかかわる問題とは緊急性も重要性も比較にならない。この戦争がエネルギー問題の優先順位を考え直すきっかけになれば、不幸中の幸いだろう。

関連記事

-

崩壊しているのはサンゴでは無く温暖化の御用科学だ グレートバリアリーフには何ら問題は見られない。地球温暖化によってサンゴ礁が失われるという「御用科学」は腐っている(rotten)――オーストラリアで長年にわたりサンゴ礁を

-

1.太陽光発電業界が震撼したパブリックコメント 7月6日、太陽光発電業界に動揺が走った。 経済産業省が固定価格買取制度(FIT)に関する規則改正案のパブリックコメントを始めたのだが、この内容が非常に過激なものだった。今回

-

技術革新はアメリカの経済力と発展に欠かせないものである。新しいアイデアと技術発展が本質的に我々の生活の質を決める。これらは、アメリカが世界の指導権を持ち続けること、継続的経済成長、そして新しい産業における雇用創出の促進の鍵である。

-

IPCCの気候モデルによるシミュレーションは、観測値と比較して温暖化を過大評価していることは以前にも何回か述べてきた。過大評価の程度は、地域・期間・高度などによって異なるが、米国の元NOAAのロイ・スペンサーが、特に酷い

-

11月11日~18日にかけてボンのCOP23に行ってきた。パリ協定の詳細ルールは2018年にポーランドのカトヴィツェで開催されるCOP24で合意を目指すことになっている。このため今回のCOPはストックテーキングとの位置づ

-

北朝鮮の1月の核実験、そして弾道ミサイルの開発実験がさまざまな波紋を広げている。その一つが韓国国内での核武装論の台頭だ。韓国は国際協定を破って核兵器の開発をした過去があり、日本に対して慰安婦問題を始めさまざまな問題で強硬な姿勢をとり続ける。その核は実現すれば当然、北だけではなく、南の日本にも向けられるだろう。この議論が力を持つ前に、問題の存在を認識し、早期に取り除いていかなければならない。

-

2/27から3/1にかけて東京ビッグサイトにおいて太陽光発電の展示会であるPV expoが開催された。 ここ2年のPVexpoはFIT価格の下落や、太陽光発電市場の縮小を受けてやや停滞気味だったが、今年は一転「ポストFI

-

ハリケーン・アイダがルイジアナ州を襲ったが、16年前のハリケーン・カトリーナのような災害は起きなかった。防災投資が奏功したのだ。ウォール・ストリート・ジャーナルが社説で簡潔にまとめている。 ハリケーン・アイダは日曜日、カ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間