「脱炭素と気候変動」の理論と限界⑥:「ドーナツ21世紀コンパス」の内実

DNY59/iStock

時代遅れの政治経済学帝国主義

ラワースのいう「管理された資源」の「分配設計」でも「環境再生計画」でも、歴史的に見ると、学問とは無縁なままに政治的、経済的、思想的、世論的な勢力の強弱に応じてその詳細が決定されてきた。

(前回:「脱炭素と気候変動」の理論と限界⑤)

さらに「目標を変える」柱の一つとして「成長にこだわらない」といいつつも、「成長してもしなくても、繁栄をもたらす経済だ」(ラワース本:47)というロジックはまるでマジックのような印象を受ける。

「根本から考え直そうとする」(:48)ことは当然だが、それはアダム・スミス以来の経済学史で一つの柱となって来た「法則」探究の廃止を意味しない。まして失われた「目標」として「価値」について語り、「富の蓄積ではなく人類の幸福を目標」(:65)に政治経済学を確立することでもない。それは政治経済学帝国主義ともいうべき単なる思い上がりである注30)。

一番の理由は「ドーナツの基本要素」とされた「21世紀の人類の目標」が、経済学単独では位置づけられず、対応もできないからである。「さまざまな知見を組み合わせて」(:24)といいながら、ラワースの知見は一歩も経済学を出ようとしない。ラワースの限界の一つがここにある。

ケインズからの引用文である「ほんとうにたいせつな問題とは、人生であり、人と人の関係であり、創造や振る舞いや宗教である」(:358)を受け止める力量は、経済学だけにあるのではない。それを本気で言っているのなら、短慮というしかない。なぜならそのような大問題の解決の見通しは、社会学や哲学も含めた人文社会科学系のすべての学問の協力があったとしても簡単には得られないからである。

社会学の「準拠集団理論」の威力

より卑近な例をあげておこう。本文でラワースが引用した調査結果、すなわちイースタリンが発見した「所得上昇と自己評価による幸福度」間の関連についても、社会学の知見を持たないと正相関か逆相関かさえ判断できなくなる。

その結果、「自己評価の幸福度が所得の上昇とともに増さないからといって、所得が上昇しなくても幸福度に影響はないとはいい切れない」(:379)という学術的分析とはほど遠い苦し紛れのコメントになってしまう。この延長上に「新しい地平を切り拓くほどの優れた洞察」(同上:410)などは、おそらく得られないであろう。

なぜなら、「人間はその行動や評価を決定するに当って、自分の属する集団以外の集団に自己を方向づける」(マートン、1957=1961:257)からである。この社会学の準拠集団論を知らなければ、「所得上昇と自己評価による幸福度」測定結果を正確には分析できない。

一般論としても幸福度の測定には、ジェンダー(性)、ジェネレーション(世代)、階層、人種、民族などの相違には当然配慮しておきたい。そして、さらにそれ以上の内容を分析するためには、評価する個人がもつ「過去」との比較、そして自らが生活上の目標とする「集団」や「階層」や「個人」との距離の測定ができるような項目を調査票に組み込みたい。そのような調査票から得られた「自己評価」データ結果の正しい読み取りには、マートンが定式化した「準拠集団理論」を活用することになる注31)。

「役割モデル」としての準拠集団と準拠する個人

多くの場合準拠(reference 判断の素材として利用)するのは、本人が目標とする「集団」であり、同時に目標とする「個人」もまたその対象となる。

たとえば、ある中学生が将来サッカーの選手を希望するならば、知らず知らずのうちに好みのチームないしは選手のプレイや生き方を基準として、自らの努力を評価したり、反省したりする。あるいは医学部の学生が、身近にいる医師の言動や態度を模倣したり、歌手志望の高校生がひいきの歌手の物まねをする。

これらはいわば一種の「役割モデル」として、自己の「現状判断」の基準に転用される。その内容には、目標とした集団や個人がもつ地位と役割へのあこがれ、高所得、名誉や声望への同化意識などが混在しているが、人はそれらを準拠枠(照準の基準)として自己の「現状」(幸福度など)を判断し評価する。

すなわち周囲の存在との比較ではなく、今は所属していないが、身近な目標とする集団や個人との比較を通して現状判断を行う。そのために本人の「幸福度」もまた、過去の所得との高低比較はもちろんだが、近未来に目標とする集団や個人との比較により自らの「幸福度」の上下が判定される。したがって、社会全体で平均所得が上昇しても減少しても、自己評価の「幸福度」にはそれほど大きな影響を及ぼさないのである。この観点と方法は社会学や社会心理学以外には得られない。

「くたばれGNP」では何も解決しない

「目標を変える」に関する第二の論点は、「経済主導のGDPの成長」か「人類の繁栄」かである。ラワースの論旨は明瞭であり、1971年の「くたばれGNP」(朝日新聞)と同じ路線であり、「GDPというカッコウが巣から追い出されるのは時間の問題」(:64)とみて、「今は、大事なことは何かについて、もう一度語るべきときだ」(同上:64)という。大事なことは「尊厳と機会とコミュニティの世界」として、今世紀の指針としての「ドーナツ」にみんなが入ることになる(同上:67)。

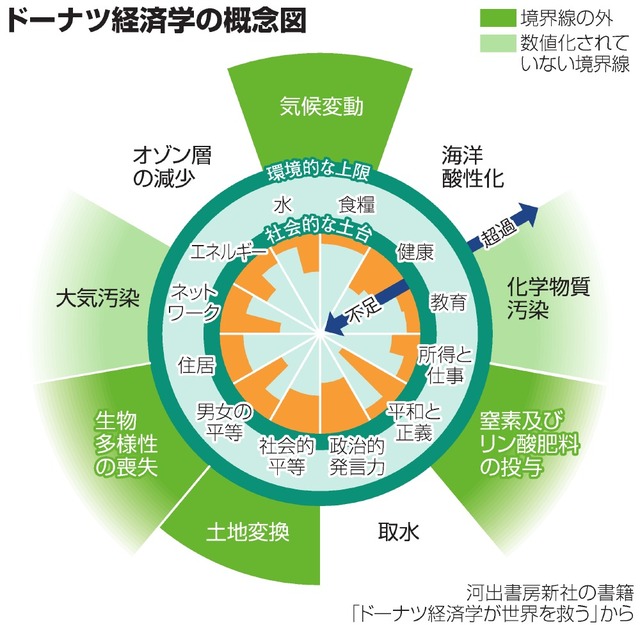

本書のキーワードになったドーナツは「21世紀のコンパス」として、図式化されている(同上:69)。「すべての人のニーズが満たされ、なおかつ人類全員が依存している生命の世界が守られる未来がある」(同上:68)。

朝日新聞デジタルより

「社会指標」論が活かされなかった「社会的な土台」分野

具体的には、中心部に置かれた「社会的な土台」の「不足」が強調される。そこでは順不同で、「食糧」「健康」「教育」「所得と仕事」「平和と正義」「政治的発言力」「社会的平等」「男女の平等」「住居」「ネットワーク」「エネルギー」「水と衛生」が配置された。しかしこの12分野には、「付録」としてわずか20の指標が掲載されただけである(:420)。

ここからすぐに思い起こされるのは、1970年代から80年代にかけて世界的に沸き上がった「社会指標運動」(social indicators movement)である。その運動は、社会システム論や「生活の質」(QOL)研究という理論的背景を持っていたが、この「ドーナツ」の「土台」は単純に12分野が置かれた印象が強い。

さらにたとえば日本の国民生活審議会生活の質委員会が作成した『新版 社会指標』(1979)では、健康、教育・学習文化、雇用と勤労の質、余暇、所得・消費、物的環境、犯罪と法の執行、家族、コミュニティの生活の質、階層と社会移動の10分野それぞれに、実物指標により単位を揃えられた統計データとしての「客観指標」があり、さらにその状態を国民ないしは自治体住民が評価した「主観指標」をセットで含んでいた注32)。

もちろん各分野を構成する実物指標はたとえば「教育」分野でいえば、就学前教育、義務教育、高等教育、大学院教育、教育費、学級編成、学習時間、自宅外通学、大学への進学率などの数値化された「客観指標」が提示され、多くは時系列の推移が分かるように工夫されていた。一方「主観指標」には調査票により国民が回答した「教育・青少年への要望」があり、別に「行動指標」としても「社会教育活動への参加度」までが、単純集計や相関係数などを使って現状の評価やニーズとしても併置された。

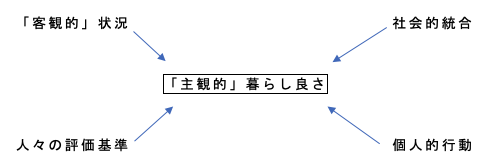

そのためラワースのわずか12分野20指標などではなく、内外の政府や自治体独自で作成された『社会指標』で実際に使われた個別実物指標の合計は、100~150指標程度に増えることになった。理論的な研究面でも、主観指標としての「生活の質」(QOL)指標では、心理的満足感、充足感、客観指標で示された状態の認知度、社会的統合の基盤となる人間関係の現状、幸福感などが精緻に分析された(図1)。

図1 「主観的暮らし良さ」の要因

出典:金子、2008:119

失速した社会指標運動

世界的な運動として社会指標の作成は一時代を画したが、いくつかの理論的限界が明らかになり、90年代に入るとその勢いは急速に衰えていった。

この退潮の最大の理由は、個別指標に量化できる等級的変数(パラメーター)と量化できない名目的変数(パラメーター)とが混在しており、それらを合成しても有効な議論の素材になり得なかったことがあげられる。代表的経済指標であるGDPでは複数の重要な個別指標が貨幣で表され、一元的に量化されていたので合成が可能であったが、性質の異なる指標を不可避的に含む社会指標ではそれが困難であった。

無理に合成しても「合成の誤謬」問題が発生するだけであった。俗にいう「将棋4段」と 「柔道5段」を足し算しても、それを「9段」とすることは無意味だからである。さらに客観指標と主観指標間でも尺度不一致が顕在化して、「生活の質」に関する実質的な判断基準としては使えなかった。

このような限界を承知の上で、今日的にはたとえば医学の現場では、入院患者の「病室」における「生活の質」(QOL)指標に特化された研究などが続けられてきた。また、行政でも統計集に徹して、総務省統計局が『社会生活統計指標』、『統計でみる都道府県のすがた』、『統計でみる市区町村のすがた』を毎年刊行し続けてきた。

個別指標も総合指標も不十分

「ドーナツ21世紀のコンパス」の「社会的な土台」分野を見ると、紹介された個別指標それぞれのデータ集約方法が異なるうえに、総合化への道については入り口の議論すらも行われていない。ラワースは30年前までの世界的な社会指標運動とその失速の歴史を学んでいないのであろう。

たとえば「土台の指標」として掲げられている「字が読めない人」が15%、「上水道を利用できない人」が9%、「同一労働における男女の賃金の差」が23%であったとして、これらをどのように組み合わせて「社会的土台」論を構築するのかについて、ラワースは何も語らない(:419)。

「土台」とされた12分野のそれぞれの若干の指標で、ラワースは何を論じたかったのか。「平均寿命が70歳未満の国に住む人」39%が「健康」分野の指標として適切な意味があるとして、それが「平和と正義」(「人口10万人当たりの殺人発生件数が年間10件以上の国に住む人」が13%)といかなる関連をもつのかもたないのか(:420)。

おそらく自らの研究に学術的な歴史に裏付けられた「法則性」指向があるならば、取り上げた指標およびそれが意味するものとしての「土台」の分野間で、因果関係までとは言わないが、正相関か逆相関の状態にあるかどうかという問題くらいは持てるはずである。

不幸にして学問の王道である「法則」への指向性が皆無のラワースでは、気持ちだけが先行しすぎたままであった。「環境的に安全で、社会的に公正」(:68)は正しいとしても、それは論述の結論ではなく、あくまでも出発点に過ぎない注33)。

羅列された「環境的な上限」

また、その「環境的な上限」についての扱いも「社会的な土台」と同じく並列しただけであった。地球環境9つの側面、すなわち「気候変動」「海洋酸性化」「化学物質汚染」「窒素及び燐酸肥料の投与」「取水」「土地転換」「生物多様性の喪失」「大気汚染」「オゾン層の減少」がラワース本では項目的に羅列されただけである。

そして「付録」としてそれぞれの分野に1つずつの指標が数値とともに紹介されている。ただし、「化学物質汚染」と「大気汚染」の2分野では、指標が「世界的な制御変数はまだ定まっていない」(:424)という理由で空白とされた。

注目しておきたいのは、単一の指標値に依存する形式で、「地球環境の許容限界を超えている項目」として、「気候変動」「窒素及び燐酸肥料の投与」「土地転換」「生物多様性の喪失」があげられている点である。

掲げられた具体的なデータをみると、「気候変動」では、「大気中の二酸化炭素の濃度」であり、現在は400ppmで上昇中(悪化)とされる。「土地転換」とは「人類による伐採が始まる前の森林の面積に対する現在の森林の面積の割合」が「許容限界」の75%をはるかに超えて、現在62%まで下降してきたことを「悪化」としている(:424)。

この定義で言えば、明治初年にはほぼ全道が原生林であった北海道の「土地転換」などは「極悪」になるのだろうか。同じく、メイフラワー号以来のアメリカ大陸の開発や流刑地として出発したオーストラリアもまた、「土地転換」の観点からは「悪化」と言わざるを得なくなる。

論理矛盾の「環境再生的な設計」

残りも言わずもがなであり、本書全体が「法則」にはもともと無縁だが、実のところ「環境再生的な設計」(:307)にすらなっていない。むしろ論理矛盾すら散見される。

たとえば「善の程度を上げる」(:312)ことをめざして、「現在、再生エネルギー、とりわけ太陽光発電のコストが急速に安くなっている」(:371)から、「クリーンエネルギーは、環境再生的な経済の要のエネルギー源になる」(:341)という認識で、「再エネ」導入への強い思いが全篇で語られる注34)。

その反面で、「山の斜面から樹木が伐採されたら、どうなるか」(:74)とも問いかけ、「生物多様性の喪失を加速させ、水の循環を妨げ、気候変動を悪化させる」(:74)ともいう。

「再エネ」導入と「山の斜面からの樹木の伐採」の間に共存性がありえないことは、山の斜面の樹木を伐採して、代わりにそこに盛り土して巨大な太陽光発電装置を据えた結果、2021年夏に集中豪雨により熱海市で土石流が発生して、多数の人命が失われた事件を上げておけば十分であろう(国際環境経済研究所WEB連載(その2)参照)。

NHK報道も変わり始める?

なお、あのNHKでさえも、「太陽光パネル“大廃棄時代”がやってくる」(2022年1月14日)と「どうする!?太陽光パネルの“終活”」(2022年2月4日)を番組で特集したことも追記しておきたい。

(次回:「脱炭素と気候変動」の理論と限界⑦に続く)

■

注30)「価値」や「目標」それに「人類の幸福」ならば、政治経済学だけではなく社会学や心理学などを利用しなければ正確な把握はできない。

注31)私が「準拠集団」を学んだのはマートン(1957=1961)だが、社会心理学ではそれ以前にもニューカム(1950=1956:224-225)などでも、この「レファランス・グループ」(reference group)概念は詳述されていた。ただし、同時代に刊行された日本で最初の本格的な『社会学辞典』(1958:958)では、「照準集団」という訳語も併記されていた。当時も今もreferenceを「照準」と訳すほうが調査データ分析では分かりやすいと考えている。なお、同じ有斐閣の『社会学小辞典』(1977:398)では、「レファレンス・グループ」が見出しに採用されていて、「準拠集団」と訳が付けられている。その後の『新社会学辞典』(1993:722)になると、見出しが「準拠集団」に統一された。

注32)当時の社会指標運動については、Land & Spilerman(1975)や三重野(1984)に詳しい。

注33)この結論と出発点のズレは、日本の少子化対策論でも顕著である(金子、2016)。すなわち、「子育てしやすい環境づくり」や「子育て世帯の支援」を研究の結論とする「少子化対策」論が多すぎる。しかしこれは論議の出発点であり、「子育てしやすい環境を作り出す方法とは何か」、「子育て世帯の支援には毎月いくらの支援金が出せるか」、「その子育て支援金の財源は税金だけか、国民も負担する子育て基金制度を併用するか」というような具体策を積極的に研究した解答をそれぞれの研究者が提示して、国民的な議論を深めていきたい。

注34)「再エネ」の価格が原発や火発に比べて割高なことは、国際環境経済研究所「WEB連載その5」(金子、2021-2022)で証明した。

【参照文献】

- 福武直ほか編,1958,『社会学辞典』有斐閣.

- 濱島朗ほか編,1977,『社会学小辞典』有斐閣.

- 金子勇,2008,「社会変動の測定法と社会指標」金子勇・長谷川公一編『社会変動と社会学』ミネルヴァ書房:103-128.

- 金子勇,2016,『日本の子育て共同参画社会』ミネルヴァ書房.

- 金子勇,2021-2022,「二酸化炭素地球温暖化と脱炭素社会の機能分析」(第1回-第7回)国際環境経済研究所WEB連載.

- 国民生活審議会生活の質委員会,1979,『新版 社会指標』大蔵省印刷局.

- Land,K.C.& Spilerman,S.,(ed.),1975,Social Indicator Models, Russel Sage Foundation.

- Merton,R.K,1957,Social Theory and Social Structure,The Free Press.(=1961 森東吾ほか訳『社会理論と社会構造』みすず書房).

- 三重野卓,1984,『福祉と社会計画の理論』白桃書房.

- 森岡清美ほか編,1993, 『新社会学辞典』有斐閣.

- Newcomb,T.M.,1950,Social Psychology, The Dryden Press, Inc. (=1956 森東吾・萬成博訳 『社会心理学』培風館)

【関連記事】

・「脱炭素と気候変動」の理論と限界①:総説

・「脱炭素と気候変動」の理論と限界②:斎藤本のロジックとマジック

・「脱炭素と気候変動」の理論と限界③:仮定法は社会科学に有効か

・「脱炭素と気候変動」の理論と限界④:ラワース著「ドーナツ経済」の構想と限界

・「脱炭素と気候変動」の理論と限界⑤:法則科学か設計科学か

・「脱炭素と気候変動」の理論と限界⑥:「ドーナツ21世紀コンパス」の内実

・「脱炭素と気候変動」の理論と限界⑦:WEIRDを超えた5つの人間像

・「脱炭素と気候変動」の理論と限界(最終回):成長と無縁の繁栄はありえない

関連記事

-

北海道はこれから冬を迎えるが、地震で壊れた苫東厚真発電所の全面復旧は10月末になる見通しだ。この冬は老朽火力も総動員しなければならないが、大きな火力が落ちると、また大停電するおそれがある。根本的な問題は泊原発(207万k

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 IPCC報告では、産業革命が始まる1850年ごろまでは、

-

以前、カリフォルニアで設置される太陽光パネルは、石炭火力が発電の主力の中国で製造しているので、10年使わないとCO2削減にならない、という記事を書いた。 今回は、中国で製造した太陽光パネルが日本に設置されるとどうなるか、

-

GEPRを運営するアゴラ研究所は、エネルギーシンポジウムを11月26、27日の両日に渡って開催します。山積する課題を、第一線の専門家を集めて語り合います。詳細は以下の告知記事をご覧ください。ご視聴をよろしくお願いします。

-

経済産業省において10月15日、10月28日、と立て続けに再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会(以下「再エネ主力電源小委」)が開催され、ポストFITの制度のあり方について議論がなされた。今回はそのうち10月15日

-

(上)より続く 受け入れられた遺伝子組み換え作物 イリノイ州の農家のダン・ケリーさん(68)の農場も訪れた。 よく手入れされた美しい農園だった。大学卒業後に会社務めをした後で、父親の農場を手伝いながら金を貯め、土地を自分

-

アゴラ編集部の記事で紹介されていたように、米国で共和党支持者を中心にウクライナでの戦争への支援に懐疑的な見方が広がっている。 これに関して、あまり日本で報道されていない2つの情報を紹介しよう。 まず、世論調査大手のピュー

-

ドバイで行われていたCOP28が先週終わったが、今回のCOPはほとんど話題にならなかった。合意文書にも特筆すべきものがなく、何も決まらなかったからだ。 今年は「化石燃料の段階的廃止(phase out)」という文言を合意

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間