電気事業は設備を作るほど儲るのか — 総括原価方式の功罪

(GEPR編集部より)

電力料金の総括原価方式について、最近広がる電力自由化論の中で、問題になっている。これは電力料金の決定で用いられる考え方で、料金をその提供に必要な原価をまかなう水準に設定する値決め方式だ。戦後の電力改革(1951年)以来導入され、電力会社は経産省の認可を受けなければ料金を設定できない。日本の電力供給体制では、電力会社の地域独占、供給義務とともに、それを特徴づける制度だ。

電力改革の議論の中では、この方式で電力会社が過度な利潤を上げていると批判が出た。確かに、その問題はあるかもしれないが、デメリットだけなのだろうか。

この方式について、エネルギー問題の研究者らでつくる「電力改革研究会」の解説を紹介する。

(IEEI版)

以下本文

電気事業は設備を作れば作るほど儲かるのか

東京電力の経営問題に絡み、設備を作れば作るほど儲かる仕組みとして批判を浴びた電気料金の「総括原価方式」だが、電力会社の儲け過ぎを防止して需要家を保護すること、また、電力会社の財務基盤を安定化させ資金調達コストを低廉化させるという所与の目的が忘れられてしまっている。この制度が取り入れられるに至った電気事業の特徴を下記に挙げる。

第1の特徴は、インフラの中のインフラであること

停電の影響が甚大であることは言うまでもないが、昨年夏の東北電力・東京電力エリアにおける電気事業法第27条による電気の使用制限で図らずも明らかになったことは、電気の使用を一部制限するだけであっても、国民生活や企業活動に与える影響は甚大であるということだ。停電は電気が止まることだけを意味しない。通信、鉄道、交通、上下水道など、他のインフラが十分機能するには、電気が安定的に供給されていなくてはならない。電力が他のインフラを支える「インフラ中のインフラ」であり、安定供給が最大の使命とされる所以である。

第2の特徴は、設備産業であること

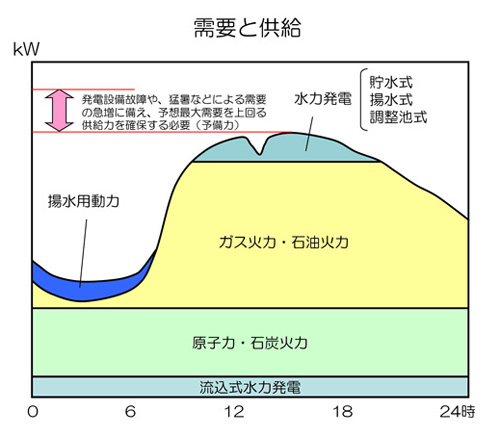

電気は瞬時・瞬時の発電と消費を完全に一致させる必要があり、第1の特徴から発電設備の故障や、猛暑などによる消費の急増にも対応して電気を安定的に供給するため、予想最大需要を上回る発電と、一軒一軒の需要家に電気を届けるための送配電の膨大な設備を用意する必要がある。発電所はもちろん、送変電設備も含め、建設には数年、数十年という長い時間を要する。そして、一度できた設備は十年、数十年、長いものでは半世紀以上も保守・補修をしながら使い続けることとなり、典型的な設備産業となっている。長期的なファイナンスを得やすくすることが、電力事業には必須なのだ。

第3の特徴は、自然独占性があること

発電は、ベース需要には経済的な原子力や石炭火力、ピーク需要には素早く対応できる水力や石油火力、ミドル需要にはガス火力など、それぞれの特徴を活かした電源構成・運用を行うことが効率的・経済的であると考えられている。

加えて、予定外の電源トラブル、需要の急激な変動等に備えて、予備の供給力を一定程度確保することが、安定供給上必須である。発電については従来自然独占性があるとされていたが、最近ではそれについて疑問符がつけられ、それが1990年代以降、世界各国で電力自由化の議論が活発化してきた原因となった。

また送配電は、複数の事業者がそれぞれ設備を建設・所有した場合、重複が生じることから、地域ごとに単一の事業者が担うことが経済合理的である。さらに1つの事業者が発電と送配電を担う場合、一体的な設備形成と運用が可能となり、効率性・経済性が向上すると考えられてきた。このように、送電事業には自然独占性があることについては、広くコンセンサスがある。

この第3の特徴(自然独占性)から、電気事業には地域独占を認める一方で、供給者を選べない需要家保護のため、事業者に供給義務を課すと共に電気料金の適正を規制により担保してきた。電気料金の決定にあたっては、「原価主義の原則」、「公正報酬の原則」、「電気の使用者に対する公平の原則」が基本的な考え方となっている。この「原価主義の原則」と「公正報酬の原則」が「総括原価方式」への批判の対象だ。

しかし、「かかる費用を全て料金原価に認める」のではなく、「あるべき適正な費用しか認めない」のであり、経営努力によって効率的な経営をおこなった状態での費用回収しか認めないことから、非効率な経営を行えば赤字になることもあるのである。

また、第2の特徴(設備産業)から膨大な設備の建設・維持等にかかる資金を資本市場から円滑に調達するためには、一定の報酬は必要である。例えば、電力会社が株式を発行する場合、株主からみた投資に対する期待収益率が一定以上になっていなければ資金調達することができないし、社債を発行して資金調達する場合もその利息の支払いが必要である。つまり、設備を運転・維持して電力供給を行うために毎年かかる経費の他に、電力会社には資金調達のためのコストがかかるのである。こういった資本市場の期待収益を公正報酬として認めることで、電力会社の資金調達を円滑化し、供給責任を果たすのに最低限必要となる設備への投資が確実に行われるようにしているわけである。

そうした視点からは、むしろ総括原価方式は一定の合理性を備えていると言える。世上、「報酬=儲け」と解釈されて批判の対象になっている公正報酬の原則だが、これは儲けではなく、上述の通り実際には資金調達コストと言う方が近い。報酬という呼び方が誤解を招く原因になっているのである。

いずれにせよ、総括原価方式による電気料金決定は、市場の需給による決定と対極にある方式であり、電力事業者の誠実な経営情報の報告と規制当局の査定能力に依存することは指摘しておく必要がある。

(2013年6月24日掲載)

関連記事

-

福島の原発事故では、原発から漏れた放射性物質が私たちの健康にどのような影響を与えるかが問題になっている。内閣府によれば、福島県での住民の年間累積線量の事故による増加分は大半が外部被曝で第1年目5mSv(ミリシーベルト)以下、内部被曝で同1mSv以下とされる。この放射線量では健康被害の可能性はない。

-

国土交通省の資料「河川砂防技術基準 調査編」を見ていたら印象的な図があった。東京の毎年の1日の降水量の最大値だ。 ダントツに多いのが1958年。狩野川台風によるものだ。気象庁ホームページを見ると372ミリとなっている。図

-

熊本県、大分県を中心に地震が続く。それが止まり被災者の方の生活が再建されることを祈りたい。問題がある。九州電力川内原発(鹿児島県)の稼動中の2基の原子炉をめぐり、止めるべきと、主張する人たちがいる。

-

米ホワイトハウスは、中国などCO2規制の緩い国からの輸入品に事実上の関税を課す「国境炭素税」について、支持を見合わせている(ロイター英文記事、同抄訳記事)。(国境炭素税について詳しくは手塚氏記事を参照) バイデン大統領は

-

前稿で紹介した、石橋克彦著「リニア新幹線と南海トラフ巨大地震」(集英社新書1071G)と言う本は、多くの国民にとって有用と思える内容を含んでいるので、さらに詳しく紹介したい。 筆者は、この本から、単にリニア新幹線の危険性

-

日本政府はGX(グリーントランスフォーメーション)を推進している。GXの核になるのは温室効果ガスの削減、なかでもゼロカーボンないしはカーボンニュートラル(ネットゼロ)がその中心課題として認識されてきた。 ネットゼロ/カー

-

英国イングランド銀行が、このままでは気候変動で53兆円の損失が出るとの試算を公表した。日本でも日経新聞が以下のように報道している。 英金融界、気候変動で損失53兆円も 初のストレステスト(日本経済新聞) 英イングランド銀

-

途上国からの要求は年間1兆ドル(140兆円!)に跳ね上がった。 全部先進国が撒いた種だ。 ここのところ先進国の代表は何を言ってきたか。以下のバイデン大統領のCOP27でのスピーチが典型的なので紹介しよう: 米国では、西部

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間