原子力の未来、政治の意思表明を — 精神論抜きの現実的エネルギー論(下)

澤氏、澤田氏

「原発再稼動遅れによる9兆円の損害(上)」から続く

原発をめぐる感情論の是正が必要

エネルギーをめぐる現実派的な見方を提供する、国際環境経済研究所(IEEI)所長の澤昭裕氏、東京工業大学助教の澤田哲生氏、アゴラ研究所所長の池田信夫氏によるネット放送番組「言論アリーナ」の議論は、今後何がエネルギー問題で必要かの議論に移った。

「『正義の反原発派が、悪の原発推進派と戦う』という、エネルギーをめぐる感情論をまずなくさなければならないと。怖いものを理解せずに遠ざけ、攻撃する姿が見える。日本の『穢れ』思想が影響しているようだ」と池田氏は述べた。

現在は火力発電への依存が約9割で、火力が使えなくなると社会が大変な状況に陥る。「原子力から離れるなという、嫌われるかもしれない意見を誰かが言い続けなければならない。皆で一つにまとまったら大変危険だ」と澤氏は述べた。民主主義の良いところは、多様選択が議論できること。資産運用と同じで、ポートフォリオを多様にすることが、安全につながるという。

池田氏はチャーチルの言葉「軍隊は昔の戦争にあわせて戦う」を引用した。大きな出来事が起こると、それに合わせて人は対策を練る。ところが未来には、それとはまったく別のことが起こることが多い。「アメリカの2001年の9・11同時多発テロのとき、その後3年ほど、テロにアメリカは過剰反応した。日本も原発事故の後で3年ほどは混乱するかもしれないが、そろそろ落ち着くべきだろう」と述べた。

政治、社会の原子力への応援が消えた

政権交代後に自民党のエネルギー・原発問題での対応は遅い。澤氏は、「過去から比べると、政治、社会の原子力への情熱が明らかに風化しており、どの政党が政権を担っても、原発を積極的に支援する動きにはならないだろう」と予想した。

広島・長崎の原爆投下という悲劇があっても、日本は1950年代に原子力開発を選択した。当時、核兵器の開発を誰もが認めなかったものの、平和利用については政界から、メディア、学会、一般市民まで賛成だった。「平和利用を日本が世界に先んじて行う」という主張が受け入れられた。

また先端技術の集大成である原子力利用は、「先進国の証(あかし)」として、敗戦で失った誇りを回復する手段にもなった。50年代に誕生したマンガの「鉄腕アトム」、また70年代の「ドラえもん」は原子力で稼動したことでも分かるように、国民の間でも、原子力への反感は少なかった。

ところが、その情熱は風化した。政界の中で、正力松太郎氏や中曽根康弘のように、原子力推進を、熱意を込めて行う人はいなくなった。さらに原子力事故、不祥事や核への恐怖から、市民の関心が反発に変わった。原子力への支持の低下が進む中で、福島原発事故が起こってしまった。

澤田氏もそれに同意した。「原子力ムラ」とされる関係者のコミュニティが、社会からの批判を怖れて、国民や社会との対話を怠り、自分たちで固まってしまった面がある。そしてそのコミュニティの中にいる澤田氏から見ると、原発事故後も大きく変わっていないという。「原子力に関わる政府から、学会、事業者が、原子力の利便性について分かりやすく伝え、人々の懸念を払拭する対話の努力が乏しかった」という。

この状況を乗り越えるためには、「政治のレベルで、国会、もしくは政権与党が、紙に落とし込む形で、原子力に関する宣言をした方がよい」と澤氏は述べた。

電力自由化で残る原発の扱い — 国策?民営?

そして今回、電力自由化が議題になっている。今年6月に電力自由化関連法案は廃案になったが、2017年までの発送電分離などの目標が定められている。

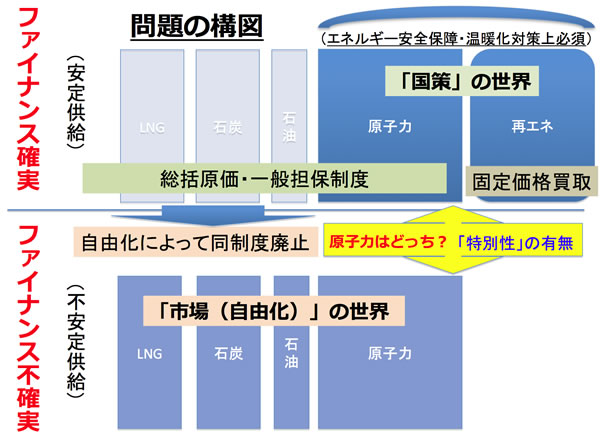

これまでコストを上乗せして料金を徴収できる総括原価制度、電力債で債務弁済を社債購入者に優先する特殊担保などの優遇策があった。これは電力会社を儲けさせるというよりは、回収まで長期間必要な発電施設と送配電網の建設を容易にするためであった。原発の建設も、その制度の中で可能になった。

ところが、電力自由化によって、電力会社が地域独占など、多くの優遇策がなくなる方向だ。

今後、発電は自由化に直面する。そして再生可能エネルギーは、固定価格買取制度(FIT)の導入によって、国策による振興が行われる。澤氏は、「温暖化問題、また電源の分散から、原子力に国の管理は残すべきと、考えている」と個人の意見を述べた。

それなのに、原子力をどうするか、位置づけが明確ではない。「原子力を今のまま国策で進めるのか、それとも自由化をするのか、決めないとどちらに進むにしても問題は生じる。また事業者も今の曖昧な状態は困るだろう」と澤氏は指摘した。自由化すれば、安全対策などのコストをどのように捻出するかの問題が起こる。また送配電網の整備については、総括原価制度は残らざるを得ない。ここでは競争は起きない。

「電力自由化を仮に進めるなら、原子力の位置づけを、国が国民的な議論の中で明確にする必要がある」と澤氏は協調した。

原子力関係者からの自発的再生を

しかし一連の原子力をめぐる混乱は、原子力関係者にとって、自らの立場を考える機会になると、澤田氏は指摘した。「原子力関係者は一連の混乱、そして人々からの会議を、萎縮して眺めているだけ。打破する方法論を持っていない。さまざまな立場の人とのコミュニケーションもしていない」と批判した。澤田氏は、原子力コミュニティの中にいる立場だ。

池田氏も「原子力ムラ、電力業界はお金をばらまき、政治を自由に動かすというイメージがあるが、そんなことはない。萎縮して世論動向を気にしすぎる。まず政府との関係の正常化のために、理不尽な行政指導は、訴訟等の法的決着をすればよかった」と指摘した。

澤氏も同意し、「規制の虜と、癒着が批判された。今は逆のコミュニケーションの断絶の問題が起こっている」と述べた。

澤田氏は、米国事情を説明した。米国ではスリーマイル島事故の直後には、規制当局の対応に厳しさだけが目立った。今では規制当局と、事業者の双方向のコミュニケーションが行われている。

米国の原子力規制委員会(NRC)には、原子炉安全勧告委員会(ACRS)があり、電力、原子力の専門家、業界関係者が出席し、規制を巡り提言をする。また業界団体に原子力運営委員会(INPO)があり、当局との対話、一般への原子力をめぐる情報提供を行う。また議会も、NRCの活動をチェックする。こうした双方向のやり取りを重ねる形に、日本の原子力の規制当局、事業者も変わらなければならないと、澤田氏は述べた。

最後に、ニコニコ生放送の視聴者に、「原発を再稼動するべきと思いますか」という質問を出した。応答数不明だが、69・7%の人が再稼動に賛成残りは反対と回答した。世論は冷静になりつつあるようだ。

原子力、エネルギーをめぐる議論に冷静さを取り戻すべきときではないだろうか。

(2013年7月1日)

関連記事

-

(前回:温室効果ガス排出量の目標達成は困難④) 田中 雄三 発展途上国での風力・太陽光の導入 発展途上国での電力需要の増加 季節変動と予測が難しい短期変動がある風力や太陽光発電(VRE)に全面的に依存するには、出力変動対

-

はじめに:電気料金の違い 物価上昇の動きが家計を圧迫しつつある昨今だが、中でも電気料金引上げの影響が大きい。電気料金は大手電力会社の管内地域毎に異なる設定となっており、2024年4月時点の電気料金を東京と大阪で比べてみる

-

日本の核武装 ロシアのウクライナ侵攻で、一時日本の核共有の可能性や、非核三原則を二原則と変更すべきだとの論議が盛り上がった。 ロシアのプーチン大統領はかつて、北朝鮮の核実験が世界のメディアを賑わしている最中にこう言い放っ

-

言論アリーナ「地球温暖化を経済的に考える」を公開しました。 ほかの番組はこちらから。 大停電はなぜ起こったのかを分析し、その再発を防ぐにはどうすればいいのかを考えました。 出演 池田信夫(アゴラ研究所所長) 諸葛宗男(ア

-

産経新聞によると、5月18日に開かれた福島第一原発の廃炉検討小委員会で、トリチウム水の処理について「国の方針に従う」という東電に対して、委員が「主体性がない」と批判したという。「放出しないという[国の]決定がなされた場合

-

「脱炭素へ『ご当地水素』、探る地産地消・・強酸性温泉や糞尿から生成」との記事が出た。やれやれ、またもやため息の出るような報道である。 1. 廃アルミと強酸性温泉水の反応 これで水素が生成するのは当たり前である。中学・高校

-

「気候危機説」を煽り立てるために、現実的に起きそうな範囲を大きく上回るCO2排出シナリオが用いられ続けてきた。IPCCが用いるSSP5-8.5排出シナリオだ。 気候危機論者は、「いまのままだとこのシナリオに沿って排出が激

-

7月17日のウォール・ストリート・ジャーナルに「西側諸国の気候政策の大失敗―ユートピア的なエネルギーの夢想が経済と安全保障上のダメージをもたらしているー」という社説を掲載した。筆者が日頃考え、問題提起していることと非常に

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間