ポリコレ化する科学

piyaset/iStock

いまや科学者たちは、自分たちの研究が社会運動家のお気に召すよう、圧力を受けている。

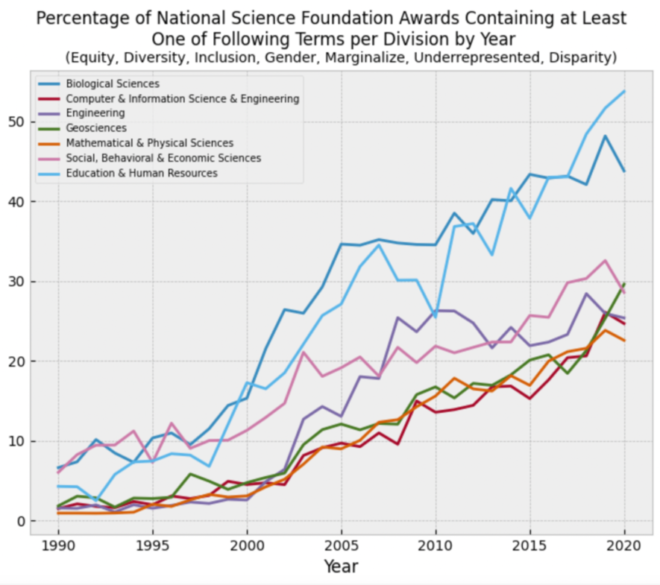

方法はシンプルだ。1990年から2020年の間に全米科学財団(NSF)の研究賞を受賞した際の「要約」に含まれる、さまざまな政治用語の頻度を数えた。

具体的には、各アブストラクトに7つの政治用語のうち少なくとも1つが含まれているかどうかに注目した。「エクイティ(=公平)」、「ダイバーシティ」、「インクルージョン」、「ジェンダー」、「マージナライズ(=差別)」、「アンダーレプリゼント」、「ディスパリティ」。なお各用語の変種(例:「inclusive」や「inclusivity」)も含めた。

全米科学財団は独立した連邦機関であり、年間予算は85億ドルに上る。米国の大学の基礎研究に対する連邦政府の資金提供の4分の1を占めている。

結果は以下のようになった。それぞれの線は異なる科学分野に対応している。

このように、すべての科学分野において、政治用語の使用頻度が大幅に増加している。

2020年の時点で、全要約の半数以上が7つの用語のうち少なくとも1つを含んでいる!

さすがに「数学・物理学」は最も少ないが、それでも、20%以上の要約が、いずれかの政治用語に言及している。

NSFの要約には必ず「より広範な影響(Broader Impacts)」というセクションがあり、研究者は自分の研究の意義を説明しなければならない。

上記の7つの用語のいずれかに要約で言及しているすべての論文が、それ自体、イデオロギー的な研究プロジェクトに対応しているかというと、必ずしもそうではない。多くの場合、研究者たちは「Broader Impacts」の部分に、論文が受賞する可能性を高めるために、あれこれ政治的な用語を詰め込んだに過ぎないと推察される。

だが、いまや物理や数学の研究者であっても、社会運動家の政治用語を使って研究の意味を説明しないといけないようだ。

このような状態で、果たして、政治から自由な純粋な科学的探究など、出来るのだろうか?

■

関連記事

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 今回は理系マニア向け。 「温室効果って、そもそも存在する

-

原発は「トイレのないマンション」とされてきました。使用済みの核燃料について放射能の点で無害化する方法が現時点ではないためです。この問題について「核燃料サイクル政策」で対応しようというのが、日本政府のこれまでの方針でした。ところが、福島第一原発事故の後で続く、エネルギーと原子力政策の見直しの中でこの政策も再検討が始まりました。

-

前回に続いてルパート・ダーウオールらによる国際エネルギー機関(IEA)の脱炭素シナリオ(Net Zero Scenario, NZE)批判の論文からの紹介。 A Critical Assessment of the IE

-

原子力を題材にしたドキュメンタリー映画「パンドラの約束(Pandora’s Promise)」を紹介したい。かつて原子力に対して批判的な立場を取った米英の環境派知識人たちが、賛成に転じた軌跡を追っている。

-

最近、自然災害を何でも気候変動のせいにするますます政治家が増えているが、これが一番深刻だ。 国連トップのグテーレス事務総長が述べている(筆者訳): 洪水、干ばつ、熱波、暴風雨、山火事は悪化の一途で、驚くべき頻度で記録を破

-

日本ではエネルギー体制の改革論をめぐる議論が、議会、またマスメディアで行われています。参考となる海外の事例、また日本の改革議論の問題点を紹介します。

-

6月21日記事。ドイツ在住の日系ビジネスコンサルタントの寄稿。筆者は再エネ拡充と脱原発を評価する立場のようだが、それでも多くの問題を抱えていることを指摘している。中でも電力料金の上昇と、電力配電系統の未整備の問題があるという。

-

経済産業省において10月15日、10月28日、と立て続けに再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会(以下「再エネ主力電源小委」)が開催され、ポストFITの制度のあり方について議論がなされた。今回はそのうち10月15日

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間