電気自動車(EV)は本当に環境にやさしいのか

自動車メーカーのボルボが電気自動車C40のライフサイクルCO2排出量を報告した。(ニュース記事)

ライフサイクルCO2排出量とは、自動車の製造時から運転・廃棄時までを含めて計算したCO2の量のこと。

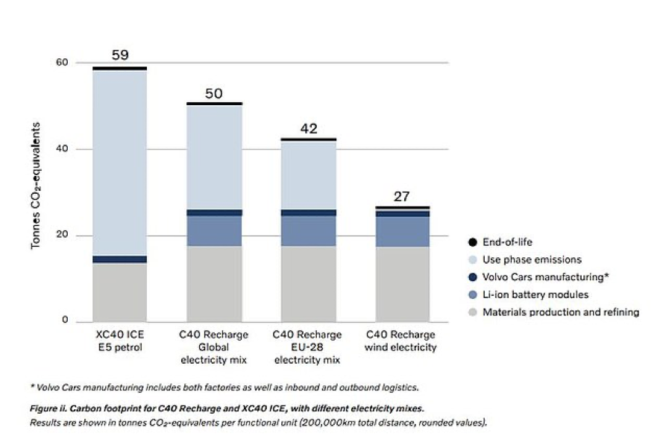

図1がその結果で、縦軸が20万キロ走行時のCO2排出量。一番左が同等な内燃機関車(ICE)。残り3つがEVであるC40で、発電の構成によって結果が変わる。左から順に、世界平均(Global electricity mix)、EU平均(EU electricity mix)、そして全て風力で賄った(wind electricity)場合、としている。

EVは製造時(Matrials..およびLi-ion battery..)のCO2排出量がICEの倍近くになっていることが注目される。

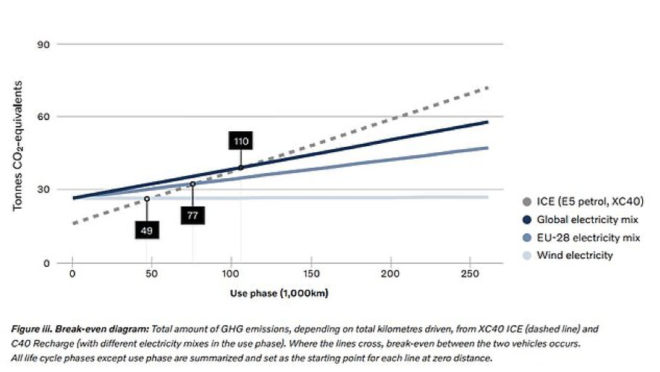

図2 はCO2排出量が走行距離と共にどう変わるかを示したもの。EVは走行時のCO2は少ないが製造時のCO2が多いので、ICEを逆転するにはかなり走らないといけない。計算結果は風力発電で49000キロ、EU平均で77000キロ、世界平均だと110000キロになっている。

都会をちょこちょこ走るぐらいであれば、10万キロも走るには何年もかかるから、EVの方がかえってCO2が多い、なんてこともなりかねない。

ボルボは、今後はゼロエミッション電力の調達などで製造時のCO2を減らすとしている。

■

今回のレポートは、あまりEVに有利なデータとは言えないが、率直にデータを公開した姿勢は大いに評価したい。

しかしこれまた率直に思うのだが、これしかCO2削減のメリットが無いなら、高い費用をかけて慌てて政策的にEVを導入する必要も感じない。

それに問題はCO2だけではない。

EVの製造時には多量の鉱物資源を必要とするが、この生産・精錬は、水質汚染や土壌汚染などの環境問題を抱える。

そして人権問題も深刻だ。バッテリーに使用するコバルトの主要産地はコンゴだが、これは児童労働の疑いがもたれている。モーターに使用するレアアース(ネオジム)は中国の内モンゴル自治区で主に生産されているが、同地では文化的ジェノサイドが起きている。

EVについては、まずは環境問題や人権問題をクリアしたレアアースなどの鉱物資源の供給体制を確立することが先決ではなかろうか。

■

関連記事

-

「再エネ発電の一部で規律に課題、停電に至ったケースも」と電気新聞が報じている: 送配電網協議会は6日、経済産業省などが開いた再生可能エネルギーの事業規律を強化するための有識者会合で、一部再エネ発電事業者の運用や工事面の問

-

著者は、エネルギー問題の世界的権威である。20年以上前に書かれた『石油の世紀』は、いまだにエネルギー産業の教科書だが、本書はそれを全面的に書き直し、福島事故後の変化も取り入れた最新の入門書である。

-

日本最大級の言論プラットホーム・アゴラが運営するインターネット放送の「言論アリーナ」。6月25日(火曜日)の放送は午後8時から1時間にわたって、「原発はいつ再稼動するのか--精神論抜きの現実的エネルギー論」を放送した。

-

前回に続き、米国マンハッタン研究所の公開論文「エネルギー転換は幻想だ」において、マーク・ミルズが分かり易い図を発表しているので簡単に紹介しよう。 どの図も独自データではなく国際機関などの公開の文献に基づいている。 205

-

日本での報道は少ないが、世界では昨年オランダで起こった窒素問題が注目を集めている。 この最中、2023年3月15日にオランダ地方選挙が行われ、BBB(BoerBurgerBeweging:農民市民運動党)がオランダの1つ

-

前回の英国に引き続き今度はアイルランドのアンケートの紹介。 温暖化対策のためにエネルギー(電気、ガス、石油、ディーゼル)へ課税することに、82%が反対、賛成は14%のみ(図1)。 他の項目は図2のとおり。 図の一番下の2

-

海は人間にとって身近でありながら、他方最も未知な存在とも言える。その海は未知が故に多くの可能性を秘めており、食料庫として利用しているのみならず、たくさんのエネルギー資源が存在している。

-

「海外の太陽、風力エネルギー資源への依存が不可欠」という認識に立った時、「海外の太陽、風力エネルギー資源を利用して、如何に大量かつ安価なエネルギーを製造し、それをどのように日本に運んでくるか」ということが重要な課題となります。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間