地球温暖化は食糧生産を増やすメリットがある

麻生副総裁の「温暖化でコメはうまくなった」という発言が波紋を呼び、岸田首相は陳謝したが、陳謝する必要はない。「農家のおかげですか。農協の力ですか。違います」というのはおかしいが、地球温暖化にはメリットもあるという趣旨は正しい。少なくとも北海道の農業には、温暖化はメリットしかない。

温暖化は農業にメリットをもたらす

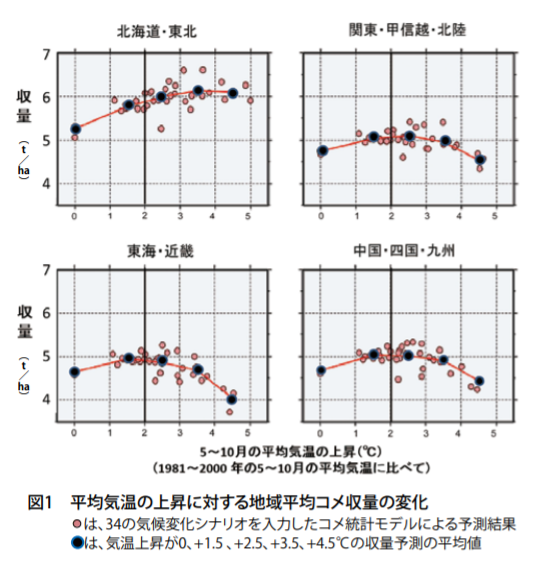

では日本全国ではどうだろうか。次の図は、IPCCなどの想定するように2100年までの平均気温とコメ収量についての農業研究機構のシミュレーションだが、図1のように現在より2℃上昇までは収量は増える。これはIPCCの標準的な想定気温である。

温暖化は基本的には農業にプラスである。高温で植物の生育がよくなるだけでなく、CO2は植物の栄養分になるので、日本で収量が落ちることは当面、考えられない。

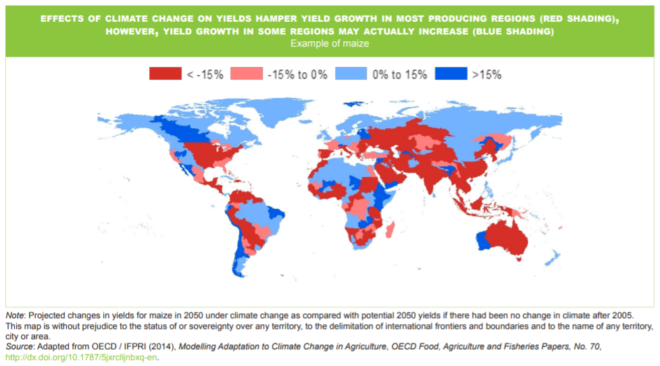

だが干魃や洪水がひどくなると、農業生産も減る。次の図はOECDのデータだが、赤い部分が温暖化で農業生産の減る地域、青い部分が増える地域である。熱帯では15%以上減るが、カナダでは15%以上増える。日本は農業生産が0~15%増える地域である。

地球温暖化による農業生産の増減率(OECD)

北米東部では何もしないと農業生産が15%以上減るが、高温に適応する品種の開発など農業技術の開発で回避できる。FAOのデータでも、過去60年間に耕地面積は8%しか増えていないが、農業生産は3倍になった。「温暖化で食糧危機が起こる」というのは幻想である。

温暖化の被害は熱帯に集中している

ここからいえるのは、食糧生産に関する限り、世界全体としては温暖化の被害はメリットより大きいとは必ずしもいえないこと、そしてその被害は熱帯に集中しているということだ。

干魃や洪水の被害は熱帯に集中しているので、その解決策は開発援助である。これはありふれた問題でセクシーではないが、大気の組成を変えるよりはるかに低コストで効果的だ。

気候変動はグローバルな問題なので、日本国内のCO2排出量を何%減らすという目標は無意味である。大事なことは世界全体の排出量削減なので、すでに排出量の少ない先進国が石炭火力を廃止するより、薪で暮らしている途上国に高効率の石炭火力を輸出して、生活水準を改善するほうが効果的である。

麻生氏がこういう事情をどこまで知った上で発言したのかはわからないが、COP26を前にして「日本政府は2050年カーボンニュートラルにコミットしない」と宣言したとすれば正解である。温暖化防止コストの高い日本が、無理して脱炭素化を進める必要はないからだ。

関連記事

-

北海道寿都町が高レベル放射性廃棄物最終処分場選定の文献調査に応募したことを巡って、北海道の鈴木知事が4日、梶山経済産業大臣と会談し、「文献調査」は『高レベル放射性廃棄物は受け入れがたい』とする道の条例の制定の趣旨に反する

-

きのうの言論アリーナでは、東芝と東電の問題について竹内純子さんと宇佐見典也さんに話を聞いたが、議論がわかれたのは東電の処理だった。これから30年かけて21.5兆円の「賠償・廃炉・除染」費用を東電(と他の電力)が負担する枠

-

シンポジウムの第2セッション「原発ゼロは可能か」で、パネリストとして登場する国際環境経済研究所理事・主席研究員の竹内純子さんの論考です。前者はシンポジウム資料、後者は竹内さんが参加した、温暖化をめぐるワルシャワでの国際会議でのルポです。シンポジウムを視聴、参加する皆さまは、ぜひ参考にしてください。

-

米最高裁、発電所温暖化ガス排出の米政府規制制限 6月30日、米連邦最高裁は、「発電所の温暖化ガス排出について連邦政府による規制を制限する」判断を示した。 南部ウェストバージニア州など共和党の支持者が多い州の司

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

福島第一原発に貯蔵された「トリチウム水」をめぐって、経産省の有識者会議は30日、初めて公聴会を開いた。これはトリチウム貯蔵の限界が近づく中、それを流すための儀式だろう。公募で選ばれた14人が意見を表明したが、反対意見が多

-

前回の投稿ではエネルギー環境政策の観点から「河野政権」の問題点を指摘した。今回は河野太郎氏が自民党総裁にならないとの希望的観測に立って、次期総裁・総理への期待を述べる。 46%目標を必達目標にしない 筆者は2050年カー

-

11月16日~24日までアゼルバイジャンのバクーで開催されたCOP29に参加してきた。本稿ではCOP29の結果と今後の課題について筆者の考えを述べたい。 COP29は資金COP 2023年のCOP28が「グローバルストッ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間