河野太郎氏のエネルギー問題についての知識は周回遅れ

きのうの日本記者クラブの討論会は、意外に話が噛み合っていた。議論の焦点は本命とされる河野太郎氏の政策だった。

第一は彼の提案した最低保障年金が民主党政権の時代に葬られたものだという点だが、これについての岸田氏の突っ込みは的確で、消費税の増税は避けられない。河野氏の答は曖昧で「高所得者には支給しない」という程度では財源問題は解決しない。消費税を上げ、社会保険料を下げるという政策を明示すべきだ。

河野氏の使う「再エネは安い」という数字は古い

最大の争点は原子力だが、これについても河野氏の答は曖昧だった。特に「再エネのほうが原子力より安いということが明確になった」という認識(49:30前後)は、最近の再エネタスクフォースと同じナンセンスな話である。

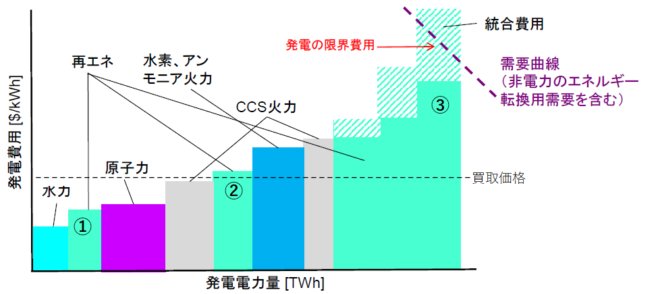

この問題は経済学のトレーニングを受けていない人には直観的にわかりにくいと思うので、RITEの資料の図で説明しよう。

統合費用の概念図(RITE)

たとえば2011年に導入されたメガソーラーのコストが図の①のように原子力より低かったとしよう。このときは太陽光の電力は全量固定価格で買い取りが保証され、発電・送電コストだけ考えればいいので、40円/kWhの買取価格で大もうけだった。

しかし風力やバイオマスなどは原子力より割高なので、②のようにコストが買取価格を上回るときびしくなる。水素やアンモニアやCCSなどは最初から採算が取れないので、政府の補助金を当てにしているが、補助金は決まっていない。

再エネも今のように適地がなくなり、立地条件が悪くなると、③のようにコストが買取価格を上回る。さらに蓄電池のコストは発電の100倍以上かかり、化石燃料の代わりに使う水素やアンモニア、再エネをバックアップするための火力(CCSつき)などのコストが統合費用として加算される。

これが河野氏の理解していないコストだ。彼は統合費用を負担する容量市場を「電力会社がインフラコストを新電力に転嫁する陰謀だ」として、再エネTFに凍結させようとしたが、統合費用ゼロで再エネ100%にすると、夜間や悪天候のときは停電が起こる。

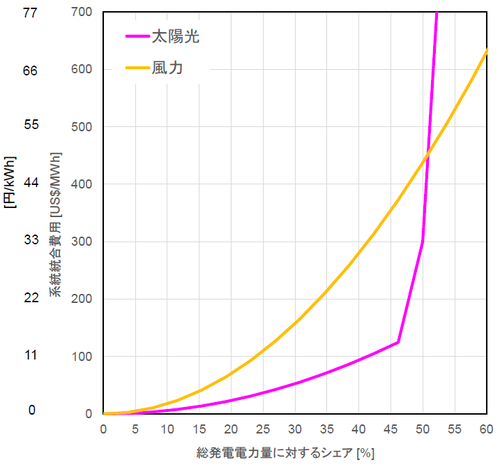

再エネが主役になると統合費用は激増する

このような安定供給のコストは、再エネの比率が高まるにつれて大きくなる。それが限界統合費用である。これは増分なので、平均費用は再エネ100%にすると53.4円/kWh(託送料を除く)と現在の4倍以上になるというのがRITEの計算である。

その大部分は再エネの不安定性による停電防止コストなので、それを加算すると、再エネのコストは図のように総発電量に占めるシェアが50%を超えると無限大に発散し、実用にならない。

再エネの導入シェアが増えると統合費用は上がる(RITE)

しかもこれは電力だけだ。製鉄、自動車、セメントなどは蓄電池では動かせないので、海外に出て行くしかない。そういう機会費用を加算すると、再エネの社会的コストは、国際機関の試算のように毎年36兆円~114兆円という莫大な額になる。

再エネが原発より安いという河野氏の主張は、それがすきまエネルギーだった時代の話だ。再エネが主力になる時代には、インフラ全体のコストを負担すると、再エネは原子力や火力よりはるかに高いのだ。それが再エネTFがRITEの秋元氏に批判を浴びた理由である。

これは意見やイデオロギーの問題ではなく、客観的事実である。水素やアンモニアなどのエネルギー収支は大幅な逆鞘なので、カーボンニュートラルには毎年数十兆円のコストがかかるというのが、IEAからRITEに至るまで一致した認識である。

河野氏の知識は周回遅れなので、エネ庁と噛み合わない。これがパワハラ事件の原因だが、再エネ100%は現実的な選択肢にはなりえないのだ。総裁選で他の候補から突っ込まれないためにも知識をアップデートし、10年前に決めた脱原発の政治的信念を考え直すべきだ。

関連記事

-

気候変動を気にしているのはエリートだけだ――英国のアンケート結果を紹介しよう。 調査した会社はIpsos MORIである。 問いは、「英国で今もっとも大事なことは何か?」というもの。コロナ、経済、Brexit、医療に続い

-

前回ご紹介した失敗メカニズムの本質的構造から類推すると、米国の学者などが1990年代に行った「日本における原子力発電のマネジメント・カルチャーに関する調査」の時代にはそれこそ世界の優等生であった東電原子力部門における組織的学習がおかしくなったとすれば、それは東電と社会・規制当局との基本的な関係が大きく変わったのがきっかけであろうと、専門家は思うかもしれない。

-

日本政府は2050年CO2ゼロ(脱炭素)を達成するためとして、「再エネ最優先」でグリーントランスフォーメーション(GX)産業政策を進めている。 だが、世界情勢の認識をそもそも大きく間違えている。 政府は「世界はパリ気候協

-

遺伝子組換え農作物が実用化されて20年以上が経過した。1996年より除草剤耐性ダイズや害虫抵抗性トウモロコシなどの商業栽培が開始され、2014年には世界の1億8150万ヘクタール(日本の国土の4.8倍)で遺伝子組換え農作物が栽培されている。

-

ついに出始めました。ニュージーランド航空が2030年のCO2削減目標を撤回したそうです。 ニュージーランド航空、航空機納入の遅れを理由に2030年の炭素排出削減目標を撤回 大手航空会社として初めて気候変動対策を撤回したが

-

池田・全員の意見で「エネルギーと安全保障は密接に絡み合っている」ということが一致しています。よく「命さえあれば、お金がなくても大丈夫」と言われますが、現実には違います。お金がなければ命を維持するためのエネルギーもつくれません。

-

貧困のただなかにある人達は世界の大企業をどうみるだろうか。あるいは、貧困撲滅が最大の政治課題である途上国政府は世界の大企業をどうみるだろうか。

-

遠藤誉氏のホームページで知ったのだが、10月14日に実施された中国の軍事演習の狙いは台湾の「エネルギー封鎖」であった。中国環球時報に国防大学の軍事専門家が述べたとのことだ。 「連合利剣-2024B」演習は台湾島の主要港の

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間