IPCC報告の論点⑧:大雨の増減は場所によりけり

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。

BarrySheene/iStock

以前、「IPCC報告の論点⑥」で、IPCCは「温暖化で大雨は増えたとは言えない」としていることを紹介した。

今回は少し詳しくデータを見てみよう。

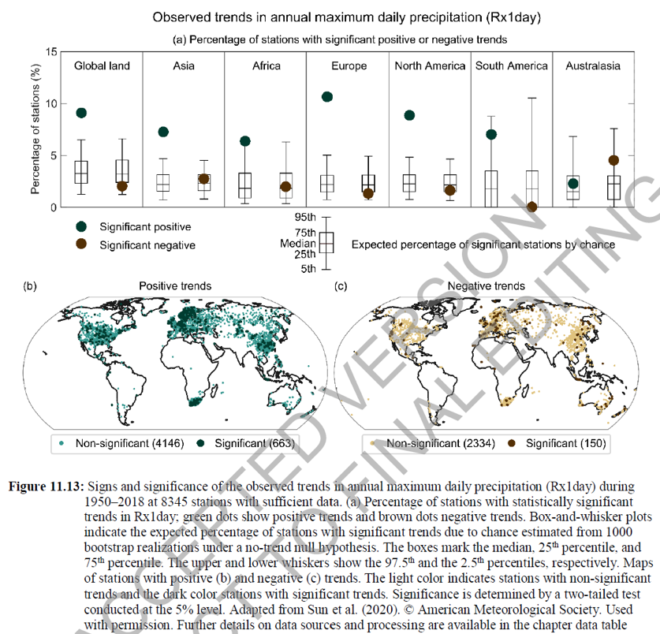

図は、世界中の観測所で、過去の大雨の傾向について観測した結果である。ここで大雨の傾向の指標としては、「年間で最も雨量が多かった1日の雨量」を採用している。観測期間は1950年から2018年の間である。

(b)でpositive trendsとあるのはその雨量が増大傾向にあった地点である。統計的に有意な増加があったのが663地点、増加があったが統計的に有意ではないのが4146地点となっている。

(c)でnegative rendsとあるのはその雨量が減少傾向にあった地点である。統計的に有意な減少があったのが150地点、減少があったが統計的に有意ではないのが2334地点となっている。

(a)は(b)(c)のデータをまとめて分析したもの。(b)(c)で有意な傾向があった地点を、全地点に占める割合で示している。左から、地球全体、アジア、アフリカ、欧州、北米、南米、オーストラリアとなっている。

緑が有意に増加した地点の割合で、地球全体では9%ぐらい。赤は有意に減少した地点の割合で地球全体では2%ぐらい。誤差幅が示してあるのは、その範囲であれば、有意と言っても偶然によって有意になっている可能性のある範囲である。

これを見ると、大雨の雨量が有意に増大している地点数は地球全体で9%ぐらいであり、だいたいの地域で傾向は同じになっている。他方で有意に減少している地点はあるが、どれも偶然で有意に出ただけかもしれない。

と、以上を見ると、有意に大雨が増大した地域が結構ある、ということになる。

ただし、地点ごとにみれば、どこでも雨量が増大しているわけはなく、減少しているところも結構多い。それに、有意に増大しているといえる地点は全体の1割以下しかない。

なおデータについては偏りがあり、アフリカ・南米・インドなどの広大な地域でデータがほとんどない(なぜか日本も無いように見えるが、いったいどうしたことか)。それから1950年からの長い時間にわたるデータなので、データの性質も本当は1つ1つ吟味が必要である。特に降雪量は測定方法の影響を受けやすい。また革命や内乱のあった国もあるが、データは確かなのだろうか。

以上のような課題はあるものの、大雨の雨量増大を観測した地点が結構あり、それがとくに北米や欧州には多いようだ。

ではこの原因は地球温暖化なのか? 次回、別のデータをお見せしよう。

■

1つの報告書が出たということは、議論の終わりではなく、始まりに過ぎない。次回以降も、あれこれ論点を取り上げてゆこう。

次回:「IPCC報告の論点⑨」に続く

【関連記事】

・IPCC報告の論点①:不吉な被害予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点②:太陽活動の変化は無視できない

・IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点④:海はモデル計算以上にCO2を吸収する

・IPCC報告の論点⑤:山火事で昔は寒かったのではないか

・IPCC報告の論点⑥:温暖化で大雨は激甚化していない

・IPCC報告の論点⑦:大雨は過去の再現も出来ていない

・IPCC報告の論点⑧:大雨の増減は場所によりけり

・IPCC報告の論点⑨:公害対策で日射が増えて雨も増えた

・IPCC報告の論点⑩:猛暑増大以上に酷寒減少という朗報

・IPCC報告の論点⑪:モデルは北極も南極も熱すぎる

・IPCC報告の論点⑫:モデルは大気の気温が熱すぎる

・IPCC報告の論点⑬:モデルはアフリカの旱魃を再現できない

・IPCC報告の論点⑭:モデルはエルニーニョが長すぎる

・IPCC報告の論点⑮:100年規模の気候変動を再現できない

・IPCC報告の論点⑯:京都の桜が早く咲く理由は何か

・IPCC報告の論点⑰:脱炭素で海面上昇はあまり減らない

・IPCC報告の論点⑱:気温は本当に上がるのだろうか

・IPCC報告の論点⑲:僅かに気温が上がって問題があるか?

・IPCC報告の論点⑳:人類は滅びず温暖化で寿命が伸びた

・IPCC報告の論点㉑:書きぶりは怖ろしげだが実態は違う

・IPCC報告の論点㉒:ハリケーンが温暖化で激甚化はウソ

・IPCC報告の論点㉓: ホッケースティックはやはり嘘だ

・IPCC報告の論点㉔:地域の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉕:日本の気候は大きく変化してきた

■

関連記事

-

今年は第7次エネルギー基本計画(エネ基)の年である。朗報は河野太郎氏の突撃隊である再エネタスクフォースと自然エネルギー財団が、エネ基の議論から排除されることだ。それを意識して朝日新聞は、再エネ擁護のキャンペーンを張り始め

-

早野睦彦 (GEPR編集部より)GEPRはさまざまな立場の意見を集めています。もんじゅを肯定的に見る意見ですが、参考として掲載します。 高速増殖炉もんじゅ(福井県敦賀市) (本文) もんじゅの存在意義の問いかけ 「政府

-

自民党は「2030年までに温室効果ガスの排出量を2013年度比で26%削減する」という政府の目標を了承したが、どうやってこの目標を実現するのかは不明だ。経産省は原子力の比率を20~22%にする一方、再生可能エネルギーを22~24%にするというエネルギーミックスの骨子案を出したが、今のままではそんな比率は不可能である。

-

グレタ・トゥーンベリの演説を聞いた人は人類の絶滅が迫っていると思うかもしれないが、幸いなことにそうではない。25日発表されたIPCCの海洋・雪氷圏特別報告書(SROCC)では、従来の気温上昇予測(第5次評価報告書)にもと

-

環境(E)・社会(S)・企業ガバナンス(G)に配慮するというESG金融が流行っている。どこの投資ファンドでもESG投資が花ざかりだ。 もっともESG投資といっても、実態はCO2の一部に偏重しているうえ、本当に環境に優しい

-

田中 雄三 排出量は中所得国の動向に依存 日本は2050年に温室効果ガス(GHG)排出を実質ゼロにする目標を公表しています。それは極めて困難であるだけでなく、自国だけが達成してもあまり意味がありません。世界の動向に目を配

-

日本経済新聞の元旦の1面トップは「脱炭素の主役、世界競う 日米欧中動く8500兆円」でした。「カーボンゼロには21~50年に4地域だけでエネルギー、運輸、産業、建物に計8500兆円もの投資がいる」という、お正月らしく景気

-

ドイツ・憲法裁判所の衝撃判決 11月15日、憲法裁判所(最高裁に相当)の第2法廷で、ドーリス・ケーニヒ裁判長は判決文を読み上げた。それによれば、2021年の2度目の補正予算は違法であり、「そのため、『気候とトランスフォー

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間