嫌われ者になったドイツの風力発電は危機的状況に

kamisoka/iStock

ドイツの風力発電産業は苦境に立たされている(ドイツ語原文記事、英訳)。新しい風力発電は建設されず、古い風力発電は廃止されてゆく。風力発電業界は、新たな補助金や建設規制の緩和を求めている。

バイエルン州には新しい風車と最寄りの住宅地との距離が風車の高さの10倍でなければならないという「10Hルール」がある。最近の風車は高さ200メートルなので、2キロの距離が必要となる。これで多くのプロジェクトが実施不可能になる。

他の州でも、無数の自然保護団体や市民グループが、景観が損なわれていること、低周波音などの騒音があること、それによって健康が脅かされていること、希少な鳥類が危険にさらされていること等を理由として、規制や訴訟などあらゆる手段を講じて風車の新設に反対している(朝日新聞記事)。

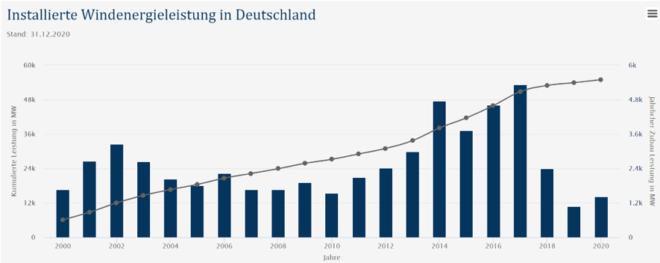

風力発電の停滞は統計にはっきり表れている。2016年にドイツで新たに設置された風力発電容量は4625メガワット(MW)に達し、2017年は更に増えて5334MWであった。だが2018年には2402MW、2019年には僅か1078MWにまで落ち込んだ。昨年も、1431MWで、連邦政府が目標としている年間2800MWを大きく下回った(図)。

(なお1000メガワットとは100万キロワットで、だいたい原子力発電所1つ分にあたる。ただし原子力発電はほぼフル出力で動き続けるが、風力発電は風任せで、相当に風が強いときしかフル出力にはならない点は違う)。

図 ドイツにおける風量発電設備容量(単位:MW)

棒グラフは毎年の新規建設設備容量(右軸)、折れ線グラフは累積の発電設備容量(左軸)

さらに悪いことに、多くの風力発電所が閉鎖の危機に瀕している。2000年から施行されているドイツの再生可能エネルギー法は、風力発電事業者に20年間の確実な補助金を保証してきた。だがこれは今後数年で切れる。補助金がなければ収益性はない。2025年までには、ドイツの陸上風力発電の4分の1以上に相当する15000MWの風力発電プロジェクトが失われる恐れがあるという。連邦政府には、操業継続のための資金援助を求める声が上がっている。

風力発電業界と緑の党は規制緩和を求めるが、多くの自治体や州の政治家は、風力発電の規制緩和に反対している。一度ここまで嫌われ者になってしまうと、復権は難しいだろう。

ドイツは2030年までに洋上風力発電を20000MW建設するとしているが、こちらは環境問題をクリアして順調に行くのだろうか。

洋上とは言っても岸から近ければ景観をそれなりに害するし、渡り鳥は衝突して死ぬかもしれない。深い海に立地すればコストも嵩む。

仮に洋上風力が上手く開発できても、陸上での閉鎖が相次げば、風力発電全体では減少に向かうのかもしれない。

■

関連記事

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 IPCC報告の「政策決定者向け要約」を見ると、北極海の氷

-

アメリカ議会では、民主党のオカシオ=コルテス下院議員などが発表した「グリーン・ニューディール」(GND)決議案が大きな論議を呼んでいる。2020年の大統領選挙の候補者に名乗りを上げた複数の議員が署名している。これはまだド

-

COP26におけるグラスゴー気候合意は石炭発電にとって「死の鐘」となったと英国ボリス・ジョンソン首相は述べたが、これに反論して、オーストラリアのスコット・モリソン首相は、石炭産業は今後も何十年も事業を続ける、と述べた。

-

筆者は「2023年はESGや脱炭素の終わりの始まり」と考えていますが、日本政府や産業界は逆の方向に走っています。このままでは2030年や2040年の世代が振り返った際に、2023年はグリーンウォッシュ元年だったと呼ばれる

-

立春が過ぎ、「光の春」を実感できる季節になってきた。これから梅雨までの間は太陽光発電が最も活躍する季節となるが、再エネ導入量の拡大とともに再エネの出力制御を行う頻度が多くなっていることが問題となっている。 2月6日に行わ

-

アゴラ研究所は、9月27日に静岡で、地元有志の協力を得て、シンポジウムを開催します。東日本大震災からの教訓、そしてエネルギー問題を語り合います。東京大学名誉教授で、「失敗学」で知られる畑村洋太郎氏、安全保障アナリストの小川和久氏などの専門家が出席。多様な観点から問題を考えます。聴講は無料、ぜひご参加ください。詳細は上記記事で。

-

金融庁、ESG投信普及の協議会 新NISAの柱に育成 金融庁はESG(環境・社会・企業統治)投資信託やグリーンボンド(環境債)の普及に向けて、運用会社や販売会社、企業、投資家が課題や改善策を話し合う協議会を立ち上げた。

-

EUのエネルギー危機は収まる気配がない。全域で、ガス・電力の価格が高騰している。 中でも東欧諸国は、EUが進める脱炭素政策によって、経済的な大惨事に直面していることを認識し、声を上げている。 ポーランド議会は、昨年12月

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間