地球は本当に温暖化しているのか — IPCC、ポスト京都を考える(下)【言論アリーナ】

(上下2回、上はこちら)

日本の温暖化政策の現状

IPCC報告は、国際交渉や各国に影響を与えてきた。放送に出演の澤昭裕氏は経産省環境政策課長として、温暖化対策に向き合った経験がある。「温暖化対策の国際的枠組みと日本の政策は今、どのようになっているのですか」という池田氏からの問いに、次のようにまとめた。

◯国際的枠組みでは、各国が削減目標を国際交渉で決める「トップダウン方式」の京都議定書体制が壊れ、今後は2020年以降の枠組みの交渉中。現時点では、各国ができることを持ち寄り、それを検証するという「ボトムアップ方式」になる方向で議論されている。

◯2020年までの国際的な温室効果ガス削減政策の枠組み作りの交渉が続いている。2015年までの成立が目標だ。主な議論の場である「気候変動枠組条約締約国会議」、通称COPの19回目の会議が今年11月ワルシャワで開催される。ただし、それは前哨戦で、来年に交渉が本格化する。

◯鳩山由起夫氏が首相時代の2009年に、1990年比で2020年までに25%削減するという目標を打ち出し、国連総会で表明してしまった。また菅直人政権は2010年、エネルギー基本計画で2030年までに原子力発電の発電に占める割合を50%にして温室効果ガスの削減をする方針を示した。3・11の福島原発事故を経験して、原発をめぐるエネルギー政策が混乱している。鳩山氏の削減目標を実現できると、発表当時も今も、誰も思っていないが、正式には撤回されていない。

◯CO2を出さない原発の停止が長期化して、火力発電が増加して温室効果ガスの増加が長期化すると予想される。今後、温暖化をめぐる国際交渉で、日本は厳しい状況に追い込まれるかもしれない。

来年までにエネルギー政策を明確にしなければ、日本は温暖化をめぐる国際交渉で何も発言できないことになる。池田氏は「自民党政権が原発問題で、腫れ物を触るように手をつけていないため、決められないのでしょう」と指摘した。澤氏も同意し、「みんなタイムスケジュールは理解しているし、環境省・外務省は先に進みたがっているようです。しかし、エネルギー政策の方向が決まらないと、何も動けないでしょう」と述べた。

政策の選択肢、排出権取引と炭素税の効果は?

池田氏は経済産業研究所上席研究員としてエネルギー・温暖化政策の研究をした。2002年の京都議定書の批准前、池田氏はトップダウン型の温室効果ガス削減は、統制経済をもたらしかねないと指摘したが、その意見は政治的に無視されたという。

その予想通り、国内では実効的な対策が実現できなかった。国際的にも京都議定書体制は、09年のCOP15(コペンハーゲン会議)で、各国が合意できずに崩壊してしまった。

2009年に政権を獲得した民主党政権は、温暖化政策を「排出権取引」「炭素税」「再生可能エネルギー全量固定価格買取制度(FIT)」を打ち出し、当初は京都議定書体制の強化を主張した。しかし、FITは大規模に行われたものの、排出権取引は実験だけで終了。炭素税は石炭課税の強化でお茶を濁した。結局、議定書体制からも離脱した。理想に走った温暖化政策は大失敗したわけだ。

しかし、排出権取引と、炭素税はまだ政策の選択肢として、再評価される可能性がある。「これらの評価をどう考えますか」と、池田氏は澤氏に聞いた。

排出権取引は、国が削減目標を定め、各企業に割当して、余計に削減してできた排出権を売買する仕組み。「行政的に大変な手間がかかるでしょう。また京都議定書方式の国家による経済統制にはなじむかもしれませんが、それが壊れた以上、機能するのでしょうか」と澤氏は指摘した。実際に、欧州で排出権取引制度は、うまく機能していない。

「経済学者はそろって炭素税を評価している」と池田氏は指摘した。炭素の排出に課税することで、その排出者の行動を変える試みだ。澤氏は次の指摘をした。「理論上はすぐれていますが、実務の上では税は国が収入を確保するために存在します。税収が減ることが理想ですが、国にはそれを行う動機が少なく、矛盾がおきかねません」という。また日本の産業界、また大きな排出源の自動車の省エネは進んでいる。「そこを課税で行動を変えようとすると、大変な負担を加えなければなりません」と指摘した。

環境学者の経済への視点

池田氏は、気候学者として、経済政策について江守氏に意見を求めた。江守氏は、専門家ではないためコメントは自粛するというが、「気候変動を止めるということは、大胆な対策が必要になることはどの立場の人も認識した方がいいでしょう」と述べた。

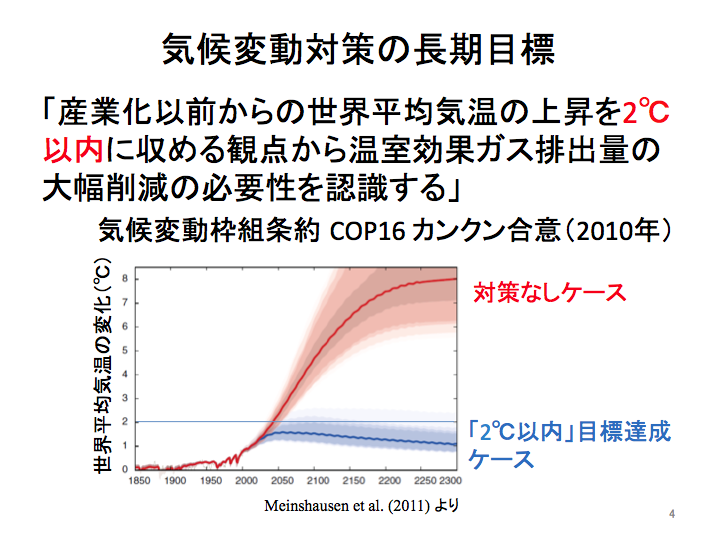

現在は気候変動の生態系と地球環境への影響を限定的にするために、気温上昇を産業革命前から2度の上昇に抑えるという目標が出ている。(図表4「気候変動対策の長期目標」)対策をしなければ、気温上昇は一方的に進むと見込まれる。これは気候変動の国際交渉で政治的な目標になった。

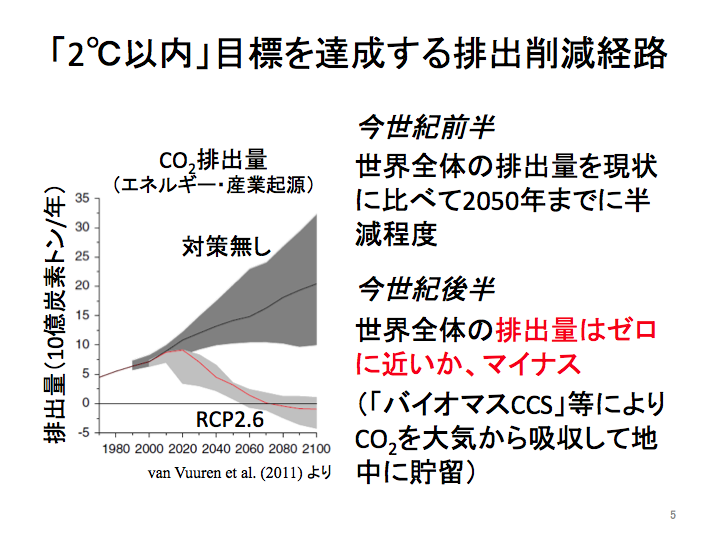

しかし、それを実現するには、世界全体の温室効果ガスの排出量を2050年までに半減、今世紀後半には世界全体の排出量はゼロに近いかマイナスにする必要がある。(図表5「「2度以内」目標を達成する排出削減経路」)排出量のゼロ以下はすべて、バイオマス燃料を使い、CCS(炭素の地中固定)をすれば理論的には可能だという。

「温室効果ガスを削減できないとすれば、今後は適応策(アダプテーション)の検討を深める手はあります。堤防や町の建設での配慮です」と澤氏は指摘した。

「今検討されているジオエンジニアリング(地球工学)はどのように評価すべきでしょうか。夢物語なのでしょうか」と池田氏は聞いた。これはエアロゾル(塵)などを大気中に散布するなど環境を人工的に大きく変えて、温暖化の影響を和らげようという考えだ。「まじめに検討し始めている学者は増えており、夢想とは言えなくなりました」と江守氏は答えた。

温暖化問題では、ある水準を越えると変化が加速し、元に戻れない転換点があると推測されている。グリーンランドの氷床の融解などが一例だ。地球工学は当初は「危険な考え」と一笑に付されていたが、気候の急変への対応策として、選択肢の一つにすると、検討する人がいるという。「ただしその実施は、予測できない副作用が起きる可能性がある劇薬です」と江守氏は慎重な考えを示した。また海洋酸性化など、温暖化以外でCO2の増加の悪影響が出ている。これは地球工学では解決できないという。

最後に、澤氏は、「気候変動はエネルギーと裏表です。原子力の停止がさまざまな影響を与えてしまうので、総合的にエネルギー、社会の関係を考えることが大切です」と述べた。

原子力について池田氏は「現時点では温暖化対策で、経済成長を損なわない形での有効な手段であることは明らかです。その活用を考えることが必要でしょう。そして選択は費用と便益を考えるべきです」と、温暖化をめぐる議論で、原発と経済的な検討が忘れられがちであることのおかしさを指摘した。

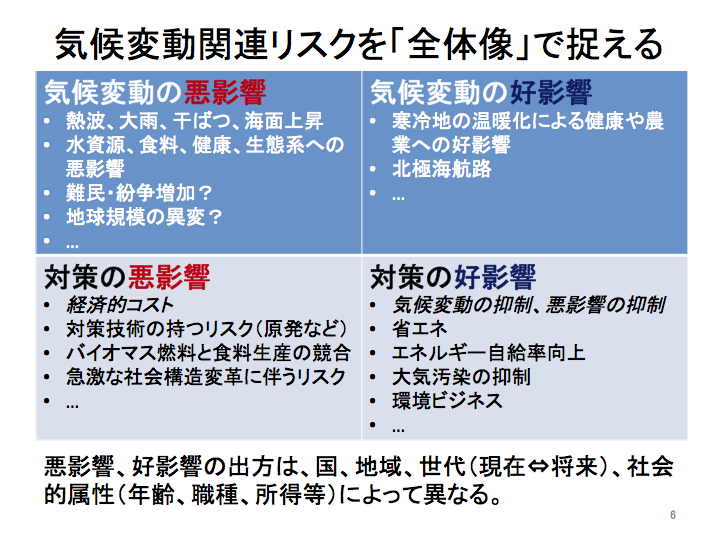

江守氏はそれを受けて、全体像で考えることの大切を強調した。「費用と便益が大切なことはその通りと思います。しかしそれは、人が置かれた立場、そして価値観で変わります。また不確実性の大きな問題で、それだけでは判断できない場面があるはずです」と述べた。

そして図表6「気候変動関連リスクを「全体像」で捉える」を示した。「この4つに分けたパートの一部だけを強調する議論が多いし、国、地域、世代、社会的属性でどの点を重視するか異なります。相手を考え、社会全体の利益を考える方向で解決を模索するべきではないでしょうか」とまとめた。

最後の視聴者アンケートでは、「地球が温暖化していると思いますか」という質問をした。「YES」が53%を占めた。数多くの研究があるのに、まだそれへの疑いが根強い不思議な状況があるようだ。

(2013年9月9日掲載)

関連記事

-

環境保護局(EPA)が2014年6月2日に発表した、発電所からのCO2排出量を2030年までに2005年に比べて30%削減することを目標とした規制案「クリーン・パワー・プランClean Power Plan」。CO2排出削減の目標達成の方法として、石炭火力から天然ガス火力へのシフト、既存発電技術の効率向上、省エネ技術の導入による促進などとともに、再生可能エネルギーや原子力発電などの低炭素電源を開発していくことが重要施策として盛り込まれている。

-

東日本大震災を契機に国のエネルギー政策の見直しが検討されている。震災発生直後から、石油は被災者の安全・安心を守り、被災地の復興と電力の安定供給を支えるエネルギーとして役立ってきた。しかし、最近は、再生可能エネルギーの利用や天然ガスへのシフトが議論の中心になっており、残念ながら現実を踏まえた議論になっていない。そこで石油連盟は、政府をはじめ、広く石油に対する理解促進につなげるべくエネルギー政策への提言をまとめた。

-

ESGだネットゼロだと企業を脅迫してきた大手金融機関がまた自らの目標を撤回しました。 HSBC delays net-zero emissions target by 20 years HSBCは2030年までに事業全体

-

池田(アゴラ)・日本の公害運動のパイオニアである、リスク論の研究者である中西準子さんが、1981年に「リスク許容度」という言葉を日本で初めて使ったとき、反発を受けたそうです。災害で「ゼロリスク」はあり得ない。

-

日本経済新聞12月9日のリーク記事によると、政府が第7次エネルギー基本計画における2040年の発電量構成について「再生可能エネルギーを4~5割程度とする調整に入った」とある。 再エネ比率、40年度に「4~5割程度」で調整

-

核燃料サイクル事業の運営について、政府は2月に関連法の改正案を閣議決定し国会で審議が続いている。電力システム改革による競争激化という状況の変化に対応するために、国の関与を強める方向だ。

-

2021年8月経済産業省は、太陽光、風力、原子力、石炭、液化天然ガスなど電源の2030年における発電コストの精査結果を公表した。この発電コストは、LCOE(Levelized cost of electricity、均等

-

それでは1ミリシーベルト(mSv)の除染目標はどのように決まったのだろうか。民主党政権の無責任な政策決定が、この問題でも繰り返された。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間