氷山の溶けるテールリスクに備える「気候工学」

IPCC AR6より

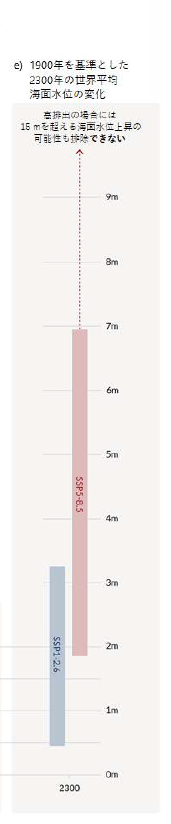

IPCCの第6次報告書(AR6)は「1.5℃上昇の危機」を強調した2018年の特別報告書に比べると、おさえたトーンになっているが、ひとつ気になったのは右の図の「2300年までの海面上昇」の予測である。

これによると何もしないで化石燃料の消費が加速度的に増えた場合、2100年に2m近い海面上昇の可能性が「排除できない」。2300年には海面が7m上昇する低い可能性(low likelihood)があり、最大15m上昇する可能性も排除できない。

これは今の気温上昇が300年間続いてCO2が蓄積された場合の話で、誰も確かめることができない。そういう事態が発生するのは、地球の平均気温が氷点のような臨界点(tipping point)を超え、南極とグリーンランドの氷山が大量に溶けた場合だが、今の南極の年平均気温はマイナス10℃である。

そういう臨界点が存在するという科学的根拠はなく、大多数の科学者はその可能性を否定しているが、そのリスクは無視できない。このような(確率が低いが影響の大きい)テールリスクにどう対応すべきかについては、経済学にスタンダードな答はないが、これにふさわしい対策がある。

飛行機から微粒子をまいて日光をさえぎる

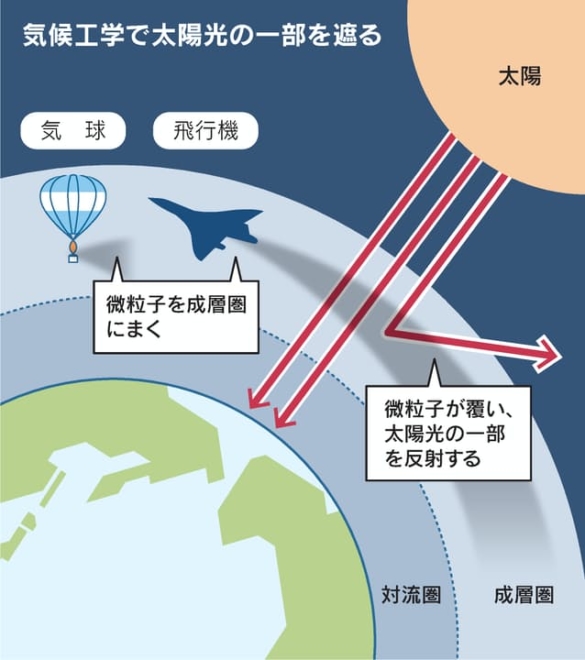

それがAR6も検討している気候工学である。これは日経新聞も紹介しているようにいろいろな方法があるが、その中でもっとも安価で効果的なのは成層圏エアロゾル注入(SAI)である。

これは図のように飛行機などを使って成層圏にエアロゾル(硫酸塩などの微粒子)を散布し、雲をつくって太陽光を遮断するものだ。エアロゾルで地表の気温が下がる効果は、火山の噴火で実証されている。1991年のピナツボ山の噴火では、地球の平均気温が約 0.5℃下がった。

日本経済新聞より

SAIの効果は確実で短期的なので、地球温暖化の緊急対策として使える。たとえば南極の氷山が急速に溶けて海面が上昇し始めたとき、飛行機を飛ばしてエアロゾルを散布すればいい。

IPCCも特別報告書で、確実に1.5℃上昇に抑制できると認めている。理論的には、SAIで20年以内に工業化以前の水準まで地球の平均気温を下げることができる。これによってできる雲は上空約20kmの成層圏に滞留するので、地上に大気汚染は出ない。

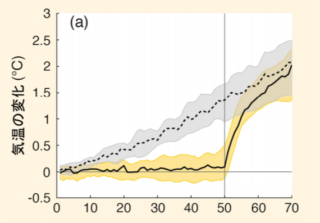

気候工学による地表の平均気温の変化(環境省)

気温が下がりすぎるなどの副作用も考えられるが、散布をやめれば元に戻る。急にやめると図のように気温が20年で2℃上昇するが、ゆるやかにやめれば問題ない。

「最悪の事態」に備えるオプション

散布する硫酸塩は工場で大量に出る廃棄物なので、Smith-Wagnerの推定によると、最初の15年間のコストは全世界で毎年22.5億ドル以下だという。パリ協定には全世界の協力が必要だが、SAIは個人でもできる。たとえばこの技術に投資しているビル・ゲイツの資産は1300億ドル以上なので、彼がその気になれば実行できる。

気候工学の効果は火山の噴火で実証されているが、その副作用はやってみないとわからない。始めたらずっと続けなければならないので、国際的な合意があったほうがいい。

私は気候工学がベストの解だとは思わないが、地球温暖化は人類の危機でもなければ資本主義の限界でもない。地球の平均気温という技術的な問題なので、「産業革命以来の変革だ」とか「脱成長に文明を転換しろ」とかいう説教より、技術的に解決したほうがいい。

IPCCのメインシナリオ3℃上昇は、先進国では大した問題ではない。いまEUで盛り上がっているカーボンニュートラルは、全世界で毎年100兆円以上コストをかけて大気の組成を変えようとする無謀な実験で、ESG投資のほとんどはサンクコストになってしまう。

それに比べれば毎年2000億円程度ですむ地球工学の効果は確実で、やり直しがきく。SAIをいつでもできるように準備し、それ以外は化石燃料を燃やして普通に生活すればいいのだ。日本政府は11月のCOP26で「最悪の事態に備えるオプション」として気候工学の実験を提案してはどうだろうか。

関連記事

-

11月15日から22日まで、アゼルバイジャンのバクーで開催されたCOP29(国連気候変動枠組条約締約国会議)に参加してきた。 産業界を代表するミッションの一員として、特に日本鉄鋼産業のGX戦略の課題や日本の取り組みについ

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 北極振動によって日本に異常気象が発生することはよく知られ

-

パリ気候協定への2035年の数値目標の提出期限は2月10日だったのだが、ほとんどの国が間に合っていない。期限に間に合った先進国は、米国、スイス、英国、ニュージーランドの4か国だけ。ただしこの米国は、バイデン政権が約束した

-

北海道寿都町が高レベル放射性廃棄物最終処分場選定の文献調査に応募したことを巡って、北海道の鈴木知事が4日、梶山経済産業大臣と会談し、「文献調査」は『高レベル放射性廃棄物は受け入れがたい』とする道の条例の制定の趣旨に反する

-

BLOGOS 3月10日記事。前衆議院議員/前横浜市長の中田宏氏のコラムです。原子力関係の企業や機関に就職を希望する大学生が激減している実態について、世界最高水準の安全性を求める原発があるからこそ技術は維持されるとの観点から、政治家が”原発ゼロ”を掲げることは無責任であると提言しています。

-

世界最大のLNG輸出国になった米国 米国のエネルギー情報局(EIA)によると、2023年に米国のLNG輸出は年間平均で22年比12%増の、日量119億立方フィート(11.9Bcf/d)に上り、カタール、豪州を抜いて世界一

-

福島の「処理水」の問題は「決められない日本」を象徴する病理現象である。福島第一原発にある100万トンの水のほとんどは飲料水の水質基準を満たすので、そのまま流してもかまわない。トリチウムは技術的に除去できないので、薄めて流

-

2012年9月19日に設置された原子力規制委員会(以下「規制委」)が活動を開始して今年の9月には2周年を迎えることとなる。この間の5名の委員の活動は、本来規制委員会が行うべきと考えられている「原子力利用における安全の確保を図るため」(原子力規制委員会設置法1条)目的からは、乖離した活動をしていると言わざるを得ない。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間