なぜ2050年カーボンニュートラルなの?

政府は「2050年カーボンニュートラル」を宣言し、「2030年CO2排出46%削減」という目標を決めましたが、それにはたくさんお金がかかります。なぜこんな目標を決めたんでしょうか。

Q1. カーボンニュートラルって何ですか?

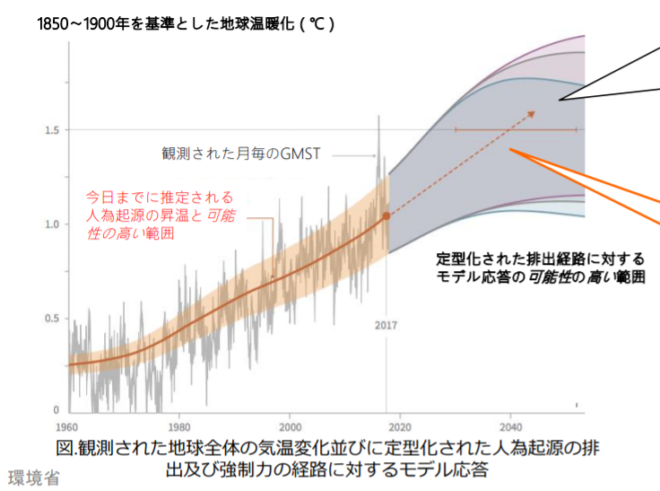

図1 IPCC特別報告書より

図1のように今のまま何もしないと、地球の平均気温は2030年~50年ごろ1.5℃上がると予想されています。ここで温暖化を止めるには、2050年までに温室効果ガス(その8割がCO2)の排出を実質ゼロにする必要がある、とIPCC(国連気候変動に関する政府間パネル)の特別報告書は書いています。

この実質ゼロというのは森林などで吸収する分を引いて計算するので、「炭素中立」、つまりカーボンニュートラルというむずかしい言葉を使うのです。2050年にゼロにするには、2030年に半分ぐらい減らす必要がありますから、政府の46%目標は、1.5℃目標に対応しています。

Q2. 1.5℃上昇というのはどういう意味ですか?

これは産業革命の前(1850年ごろ)を基準とした、地球の平均気温の上昇です。図1のように今まで約1℃上がったので、あと0.5℃です。1.5℃という努力目標は、2015年のパリ協定で決められましたが、法的拘束力はありません。

Q3. 気温が1.5℃上がると何が起こるんでしょうか?

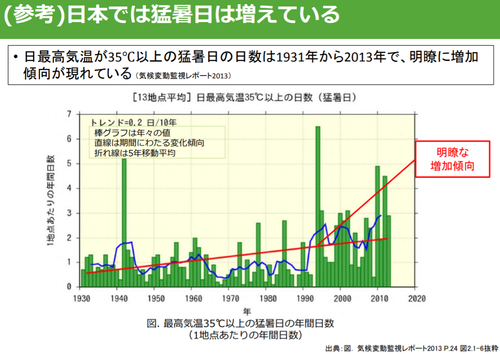

今まで日本の気温は、この100年で1.5℃上がり、図2のように猛暑日が増えています。東京では3℃上がりました。これから0.5℃上がると東京都の気温は福岡県ぐらいになりますが、ほとんどの人は気づかないでしょう。

図2 IPCC第5次評価報告書の環境省資料

1.5℃が「臨界点」で、それを超えたら爆発的に気温が上昇するという人がいますが、科学的根拠はありません。2020年以降、コロナで世界のCO2排出量は減っており、ゆるやかな対策で十分かもしれません。

Q4. 気温が上がると海面は上がるんでしょうか?

海水が暖まると膨張し、氷河や氷山が溶けるので、海面が上がることは確実です。IPCCは「1.5℃上昇で2100年までに26~77cmの範囲で海面上昇が起こる」と予想しています。これは年間1cm未満で、先進国では大した問題ではありませんが、熱帯では大きな問題です。

Q5. 海面が上がると洪水が増えるのではありませんか?

IPCCは、1.5℃上昇で「1976~2005年を基準として、洪水による影響を受ける人口が100%増加する」と書いています。つまり2倍になるということですが、この「影響を受ける人口」というのは微妙な表現です。

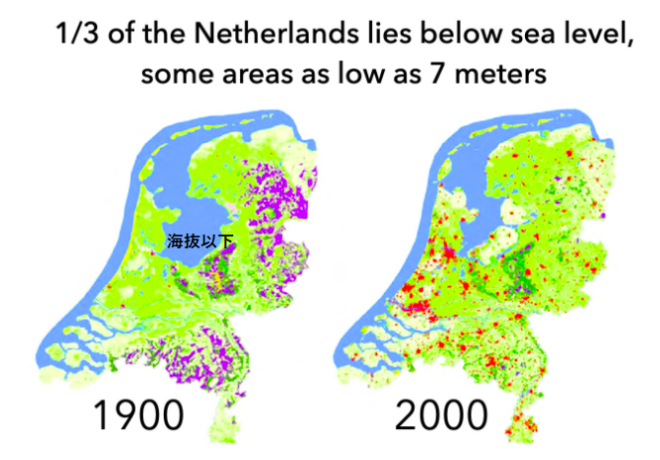

図3 オランダの海抜以下の地域

図3のようにShellenbergerのデータによれば、オランダの国土面積の1/3は海抜以下ですから、今でもオランダ国民の多くは海面上昇の影響を受けていますが、堤防があるので洪水の被害はほとんどありません。

日本でも東京湾の沿岸で海抜以下に住んでいる人は150万人いますが、堤防があるので、洪水の被害はほとんどありません。熱帯の途上国でも、堤防をつくれば洪水は防げます。

Q6. 異常気象は増えるんですか?

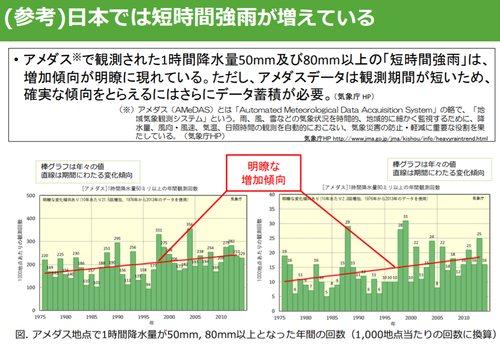

IPCCは「世界全体の陸域で、強い降水現象の頻度または量が増加する」と書いています。日本の「短期間強雨」は図4のように、この50年で5%増えましたが、それが温暖化によるものかどうかの因果関係ははっきりしません。

図4 IPCC第5次評価報告書の環境省資料

Q7. 異常気象が増えると災害の被害は増えるんでしょうか?

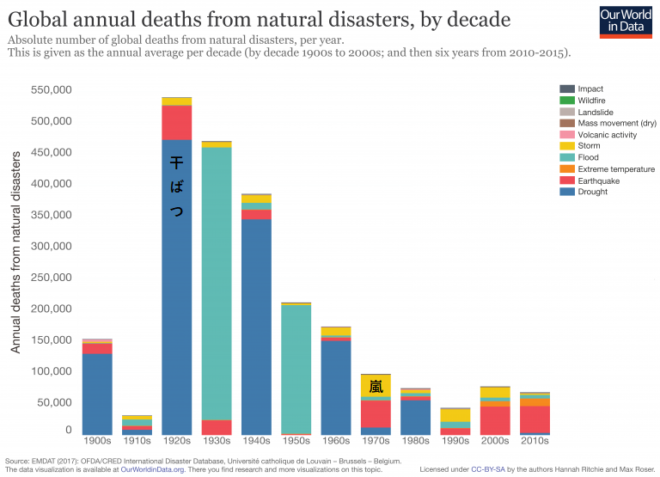

オクスフォード大学のデータでは、図5のように自然災害の死者は、この100年間に54万人から5万人に減りました。台風やハリケーンなど「嵐」の死者は、約5万人から約1万人に減りました。災害が増えても、災害対策が向上したからです。

図5 世界の自然災害の死者(Our World in Data)

Q8. 干ばつ(日照り)は増えるんでしょうか?

IPCCは「干ばつの影響を受ける世界全体の都市人口が約3億5000万人になる」と予想しています。これも「影響を受ける」というあいまいな表現ですが、図5のように100年間で干ばつの死者は47万人から1万人以下に減りました。これも温暖化とは関係なく、途上国の農業改良や食糧援助などによるものです。

Q9. 山火事は増えるんでしょうか?

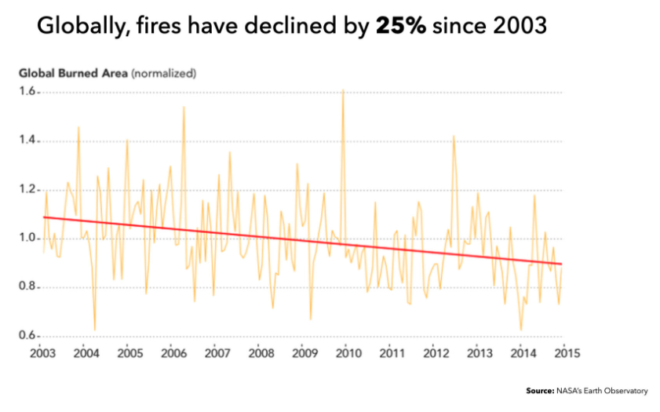

図6のようにNASAのデータでは、世界の山火事の面積は2003年から25%減っています。地球温暖化より森林管理のほうが大事です。

図6 世界の山火事の面積(NASA)

Q10. 農業生産は減るんでしょうか?

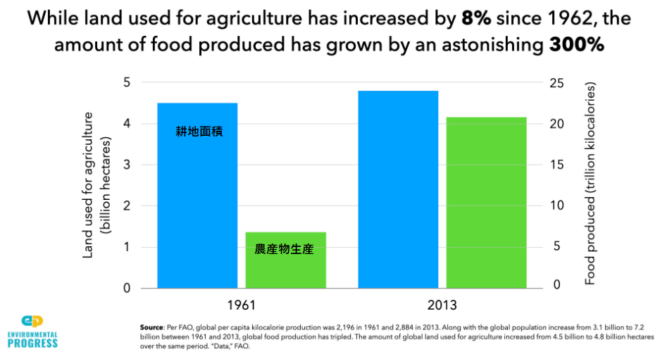

農産生産は、熱帯では干ばつで減ると予想されますが、寒冷地では農業ができるようになります。それより農業技術が飛躍的に上がるので、全世界の農業生産は増えるでしょう。図7のように世界の農業生産は、この50年あまりで3倍に増えました。むしろ農業で問題なのは、それが今後の温室効果ガス(特にメタン)の大きな排出源になることです。

図7 世界の農産物生産(FAO)

このように地球規模でみると、大雨や干ばつが増えていることは事実ですが、その対策が進んだので、被害は大きく減りました。温室効果ガスを減らすことは必要ですが、1.5℃という気温には意味がありません。したがって2050年にゼロにする科学的根拠はありません。

ゼロという数字がわかりやすいのが政治的な理由ですが、2050年という期限は不合理です。たとえば2100年カーボンニュートラルを目標にすれば、エネルギー効率を上げながらCO2を減らすことができます。それを急いでゼロにしようとするから、CO2を地中に埋めるなど不合理な技術が必要になるのです。

むしろ地球温暖化対策は、企業収益ニュートラルを原則にしてはどうでしょうか。企業がCO2を減らすのは、それがエネルギー節約になって企業収益が上がるときだけで、損失が出るときは政府が補助すればいいのです。排出量の目標は、必要ありません。

その財源は炭素税(カーボン・プライス)で出せばいいと思います。いま日本では、揮発油税や再エネ賦課金などで実質6000円/トン(消費税でいうと3%)ぐらい化石燃料に課税しているので、まずその名前を炭素税と変え、必要なら税率を上げてはどうでしょうか。人類の危機が迫っているわけではないので、急ぐ必要はありません。

関連記事

-

米国バイデン政権は24日、ウイグルでの強制労働に関与した制裁として、中国企業5社の製品の輸入を禁止すると発表した(ホワイトハウス発表)。 対象となったのは、 (A)Hoshine Silicon Industry (Sh

-

6月23日、ドイツのハーベック経済・気候保護相は言った。「ガスは不足物資である」。このままでは冬が越せない。ガスが切れると産業は瓦解し、全世帯の半分は冬の暖房にさえ事欠く。 つまり、目下のところの最重要事項は、秋までにガ

-

経済産業省は4月28日に、エネルギー源の割合目標を定める「エネルギーミックス」案をまとめた。電源に占める原子力の割合を震災前の約3割から20−22%に減らす一方で、再エネを同7%から22−24%に拡大するなど、原子力に厳しく再エネにやさしい世論に配慮した。しかし、この目標は「荒唐無稽」というほどではないものの、実現が難しい内容だ。コストへの配慮が足りず、原子力の扱いがあいまいなためだ。それを概観してみる。

-

化石賞というのはCOP期間中、国際環境NGOが温暖化防止に後ろ向きな主張、行動をした国をCOP期間中、毎日選定し、不名誉な意味で「表彰」するイベントである。 「化石賞」の授賞式は、毎日夜6時頃、会場の一角で行われる。会場

-

(書評:ディーター・ヘルム「Climate Crunch」) 我が国の環境関係者、マスメディアの間では「欧州は温暖化政策のリーダーであり、欧州を見習うべきだ」という見方が強い。とりわけ福島第一原発事故後は原発をフェーズア

-

IPCCの報告が昨年8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 以前、ハリケーン等(ハリケーン、台風、サイクロンの合計)

-

IPCC報告は、国際交渉や各国に影響を与えてきた。放送に出演の澤昭裕氏は経産省環境政策課長として、温暖化対策に向き合った経験がある。「温暖化対策の国際的枠組みと日本の政策は今、どのようになっているのですか」という池田氏からの問いに、次のようにまとめた。

-

私の専門分野はリスクコミュニケーションです(以下、「リスコミ」と略します)。英独で10年間、先端の理論と実践を学んだ後、現在に至るまで食品分野を中心に行政や企業のコンサルタントをしてきました。そのなかで、日本におけるリスク伝達やリスク認知の問題点に何度も悩まされました。本稿では、その見地から「いかにして平時にリスクを伝えるのか」を考えてみたいと思います。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間