化石燃料はまだまだエネルギーの王様である

連日、「化石燃料はもうお仕舞いだ、脱炭素だ、これからは太陽光発電と風力発電だ」、という報道に晒されていて、洗脳されかかっている人も多いかもしれない。

AvigatorPhotographer/iStock

けれども実態は全く違う。

NGOであるREN21の報告書に分かり易い図が公表されているので紹介しよう(解説記事)

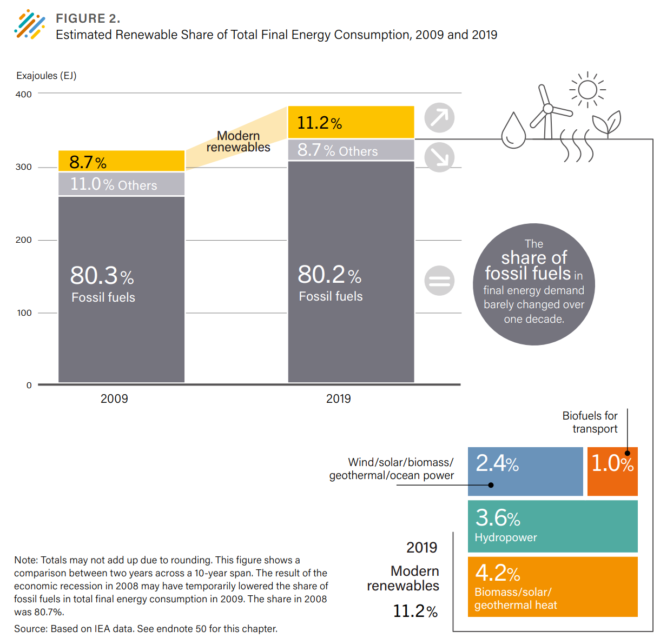

図は世界の最終エネルギー消費(=だいたいエネルギー消費と思ってよい。発電部門のエネルギーを投入した燃料のエネルギーではなく消費された電力量で勘定したもの)である。

図中左が2009年、右が2019年。化石燃料(Fossil Fuels。石油、石炭、天然ガスの合計)の割合は80.3%から80.2%とほぼ横ばいで、量としては大幅増だ。化石燃料はお仕舞いになるどころではない。

REN21が定義する「現代的再生可能エネルギー」の割合は確かに増加しているが8.7%から11.2%へと微増しただけだ。しかもその内訳を見ると、太陽光発電、風力発電等は2.4%しかない。

減少したのは「その他」であり、とくに開発途上国における木材の燃焼が減っている。

化石燃料はいまでもエネルギーの王様だ。安くて便利で、経済の原動力になっている。

いま、日本は脱炭素祭りだ。だが10年後に同じ絵を描いたら、似たようなことになっているのではないか?

■

関連記事

-

英独仏を含む欧州7か国が、海外における化石燃料事業への公的支援を段階的に停止する、と宣言した。 だが、もちろんアフリカには経済開発が必要であり、化石燃料はそのために必須だ。このままでは、先進国の偽善によって、貧困からの脱

-

あと少しで「国連によるグローバル炭素税」が成立するところだったが、寸前で回避された。 標的となったのは、世界の物流の主力である国際海運である。世界の3%のCO2を排出するこの部門に、国際海事機関(IMO)がグローバル炭素

-

オーストラリア戦略政策研究所(Australian Strategic Policy Institute, ASPI)の報告「重要技術競争をリードするのは誰か(Who is leading the critical te

-

国会は今、GX推進法の改正案を審議している。目玉は2026年度から本格稼働する予定の国内排出量取引制度(GX-ETS)の整備を進めることであり、与党は5月15日に採決する構えであると仄聞している。 日本政府は、排出量取引

-

ここ数年、夏の猛暑や冬の大雪があるたびに、枕詞のように、「これは気候変動のせいだ」といった言葉がニュースやSNSにあふれています。 桜が満開の北海道で季節外れの大雪 29日から平地で積雪の恐れ GWの行楽に影響も かつて

-

政府のエネルギー・環境会議による「革新的エネルギー・環境戦略」(以下では「戦略」)が決定された。通常はこれに従って関連法案が国会に提出され、新しい政策ができるのだが、今回は民主党政権が残り少なくなっているため、これがどの程度、法案として実現するのかはわからない。2030年代までのエネルギー政策という長期の問題を1年足らずの議論で、政権末期に駆け込みで決めるのも不可解だ。

-

「気候変動の真実 科学は何を語り、何を語っていないか」については分厚い本を通読する人は少ないと思うので、多少ネタバラシの感は拭えないが、敢えて内容紹介と論評を試みたい。1回では紹介しきれないので、複数回にわたることをお許

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間