「海洋酸性化」してもサンゴ礁は適応するという朗報

CO2濃度が増加すると海洋が「酸性化」してサンゴ礁が被害を受けるという意見があり、しばしば報道されている。

Rainer von Brandis/iStock

サンゴは生き物で、貝のように殻を作って成長するが、海水中のCO2濃度が高まって酸性化してpHが低くなると、その殻の成長が妨げられる、というロジックだ。

だが、pHの低い海域というのは、自然界にも存在する。その中の1つを調査したところ、サンゴ礁は立派に育っていた、という朗報が琉球大学から発表された。

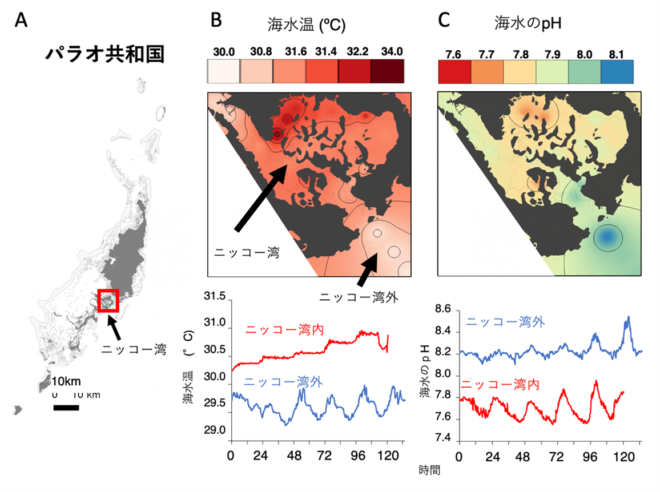

琉球大学理学部の栗原教授らの研究グループは、パラオのニッコー湾において自然状態で高水温・高CO2(低pH)環境を示す極めてユニークな海域を発見しました。

この海域の環境は将来気候変動によって起こると予測されている環境と同じであるにもかかわらず、多様なサンゴ種が健全な状態で多く生育していることが分かりました。湾の内外に生息するサンゴを移植する実験を行った結果、湾外のサンゴに比較して湾内のサンゴの方が高水温・高CO2環境に高い耐性を示すことが明らかになりました。

本研究の結果から、生物が様々な環境に対して巧みに適応・進化する能力を持っている可能性が示されました。

サンゴ礁は平たい環になった地形が多く、その内海はしばしばpHが低くなる。

21世紀末のpHは、どんなにCO2を人間が排出しても、7.8程度までしか下がらない。このニッコー湾内のpHはほぼそれに匹敵する。

それにも関わらず、サンゴ礁は豊かに育っていることが発見された。

サンゴ礁は、様々な環境に適応する、強靭な生態系であることが改めて示された形だ。

そもそも、海洋「酸性化」という言い方も、さも海水が酸っぱくなるような印象を与えるが、じつはpHは7より大きいから2100年になっても海水はアルカリ性のままだ。現時点で海水はアルカリ性だが、そのアルカリ性がやや弱くなるだけである。

こういう朗報は、大手メディアは全然報道しない。危機だ、危機だと煽る話ばかりしている。

■

関連記事

-

7月25日付けのGPERに池田信夫所長の「地球温暖化を止めることができるのか」という論考が掲載されたが、筆者も多くの点で同感である。 今年の夏は実に暑い。「この猛暑は地球温暖化が原因だ。温暖化対策は待ったなしだ」という論

-

立春が過ぎ、「光の春」を実感できる季節になってきた。これから梅雨までの間は太陽光発電が最も活躍する季節となるが、再エネ導入量の拡大とともに再エネの出力制御を行う頻度が多くなっていることが問題となっている。 2月6日に行わ

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 今回のIPCC報告では、新機軸として、古気候のシミュレー

-

日本のSDGs達成度、世界19位に低下 増えた「最低評価」 日本のSDGs(持続可能な開発目標)の進み具合は、世界19位にランクダウン――。国連と連携する国際的な研究組織「持続可能な開発ソリューション・ネットワーク(SD

-

いま国家戦略室がパブリックコメントを求めている「エネルギー・環境に関する選択」にコメントしようと思って、関連の資料も含めて読んだが、あまりにもお粗末なのでやめた。ニューズウィークにも書いたように、3つの「シナリオ」は選択肢として体をなしていない。それぞれの選択のメリットとコストが明示されていないからだ。

-

昨年の震災を機に、発電コストに関する議論が喧(かまびす)しい。昨年12月、内閣府エネルギー・環境会議のコスト等検証委員会が、原子力発電の発電原価を見直したことは既に紹介済み(記事)であるが、ここで重要なのは、全ての電源について「発電に伴い発生するコスト」を公平に評価して、同一テーブル上で比較することである。

-

欧州委員会は1月1日、持続可能な経済活動を分類する制度である「EUタクソノミー」に合致する企業活動を示す補完的な委任規則について、原子力や天然ガスを含める方向で検討を開始したと発表した。 EUタクソノミーは、EUが掲げる

-

近年、再生可能エネルギー(再エネ)の主力電源化が推進される中で、太陽光や風力の出力変動に対応するために「火力や原子力をバックアップ電源として使えばいい」という言説が頻繁に見られるようになった。 この「バックアップ」という

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間