グリーン成長なんて幻想だ:過去に学ばぬ日本の末路は

sarayut/iStock

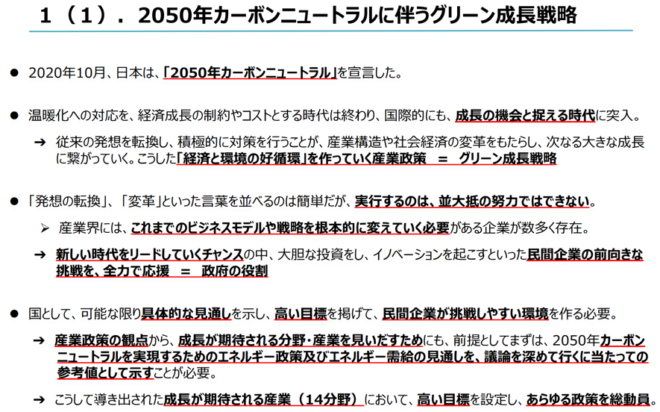

菅首相が昨年末にCO2を2050年までにゼロにすると宣言して以来、日本政府は「脱炭素祭り」を続けている。中心にあるのは「グリーン成長戦略」で、「経済と環境の好循環」によってグリーン成長を実現する、としている。

そして、「この戦略により、2030年で年額90兆円、2050年で年額190兆円程度の 経済効果が見込まれる」としている。

だけどねえ。脱炭素というのは、安価な石炭、石油、天然ガスの使用を禁止するということだ。安価な資源を使えなければ、生活が苦しくなることは、子供でも分かることだ。

じつは日本政府はほとんど同じ事を10年前から言っている。

2009年12月30日、鳩山民主党政権は、

「2020 年に、温室効果ガスを 1990 年比で25%削減するとの目標を掲げ、あらゆる政策を総動員した「チャレンジ25」の取組を推進する。」

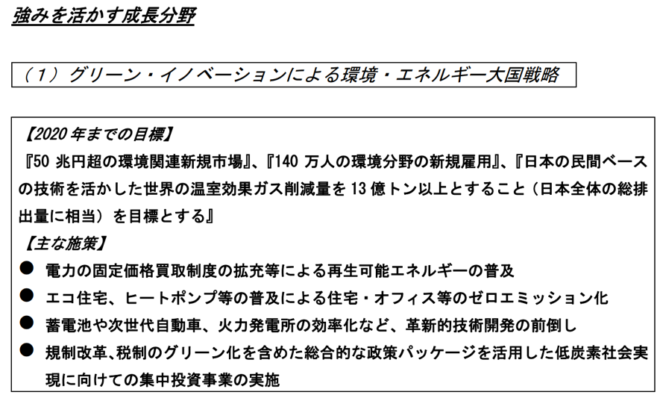

とした。そして、これによる経済効果は50兆円、140万人の新規雇用を生むとしている。

2009年12月30日「新成長戦略(基本方針)」より

この後、現実に起きたことは何か。太陽光発電の大量導入をしたものの、中国勢に世界市場は制覇され、日本は電気料金が高騰して経済成長の重荷になっただけだった。

この2009年のグリーン成長戦略と、菅政権のグリーン成長戦略は、呆れるぐらいによく似ている。

また莫大な無駄遣いをして、日本経済の失われた30年を失われた40年に延ばしてしまうのだろうか。

■

関連記事

-

「気候変動の真実 科学は何を語り、何を語っていないか」については分厚い本を通読する人は少ないと思うので、多少ネタバラシの感は拭えないが、敢えて内容紹介と論評を試みたい。1回では紹介しきれないので、複数回にわたることをお許

-

かつて、1970年代後半から80年代にかけて、コンピュータと通信が融合すると言われていた。1977年に日本電気(NEC)の小林宏治会長(当時)が「コンピュータ技術とコミュニケーション技術の融合」を意味する「C&C」という新しい概念を提示し、当時の流行語になったのを覚えている人も多いだろう。

-

「石器時代は石が無くなったから終わったのではない」 これは1973年の石油ショックの立役者、サウジアラビアのヤマニ石油大臣の言葉だ。 当時、イスラエルとアラブ諸国の間で第四次中東戦争が起きて、サウジアラビアは「石油戦略」

-

経済産業省は再生可能エネルギーの振興策を積極的に行っています。7月1日から再エネの固定価格買取制度(FIT)を導入。また一連のエネルギーを導入するための規制緩和を実施しています。

-

6月の公開前後にニューヨーク・タイムス、ワシントンポストなど主要紙の他、NEI(原子力エネルギー協会)、サイエンティフィック・アメリカン(Scientific American:著名な科学雑誌)、原子力支持および反原子力の団体や個人などが、この映画を記事にした。

-

エネルギー問題では、福島事故の影響で、原発に賛成か反対かという論点ばかりが議論されがちです。しかし私たちが考えなければならない問題は数多くあります。原子力規制庁、外部コストと呼ばれる社会影響、代替策についての論考を紹介します。

-

最新鋭の「第3世代原子炉」が、中国で相次いで世界初の送電に成功した。中国核工業集団(CNNC)は、浙江省三門原発で稼働した米ウェスチングハウス(WH)社のAP1000(125万kW)が送電網に接続したと発表した。他方、広

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク、GEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。 今週のアップデート 1)日本変革の希望、メタンハイドレートへの夢(上)-青山繁晴氏 2)

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間