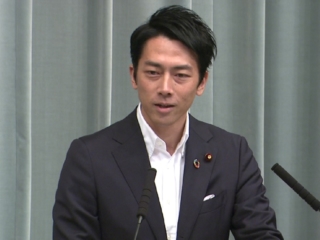

小泉進次郎氏の知らない「カーボンニュートラル」

政府ネットTVより

小泉進次郎環境相が「プラスチックが石油からできていることが意外に知られていない」と話したことが話題になっているが、そのラジオの録音を聞いて驚いた。彼はレジ袋に続いてスプーンやストローを有料化する理由について、こう話しているのだ(Share News Japan)。

なんでじゃあこのプラスチックを、使い捨てを減らそうと思ってるかというと、プラスチックの原料って石油なんですよ! 意外にこれ知られてないんですけど、石油の色もにおいもないじゃないですか。

だからわからないと思うんですけど、石油って化石燃料で、この化石燃料、石炭・石油・天然ガス、これに依存して人間の経済社会活動が営まれる時代を変えよう!というのが、カーボンニュートラルであり、このプラスチックをもし使うのであれば、リサイクルが前提となる、ゴミが出ないサーキュラーエコノミーなんですよね。大量生産・大量消費・大量廃棄からの脱却はまさにそういうことですね。

小泉氏は「カーボンニュートラル」の意味を取り違えている。これはカーボン(炭素)の消費をゼロにするという意味ではない。そんなことは不可能だ。炭素は地球上に大量に存在する元素であり、プラスチックは生活必需品である。

カーボンニュートラルは、大気中へのCO2の排出量と吸収量がプラスマイナスゼロの状態であり、厳密にいうとcarbon dioxide neutralと呼ぶのが正しい。それを減らすのは地球温暖化の原因と考えられているからで、カーボンに害はない。

「プラスチックは分解しない」という錯覚

プラスチックごみは、地球温暖化とは無関係な廃棄物の問題である。「プラスチックは分解しないから捨ててはいけない」と思っている人が多いが、プラスチックの原料は石油だから燃やせばCO2と水に分解する。プラスチックが海で分解しないのは、不法投棄するからだ。バイオプラスチック(生分解性プラスチック)も、ごみになるのは同じである。

だから環境省の進めているレジ袋の有料化やスプーンなどの削減は無意味である。プラごみはすべて生ごみと一緒に燃やせばいいのだ。それはよく燃えるので高温になり、昔はごみ焼却炉がいたむので分別したが、今では日本の焼却炉は800℃以上の熱に耐えるので、分別する必要はない。プラスチックをゴミ焼却炉の助燃剤に使っている自治体もある。

日本のプラスチックごみの半分以上は、燃やしてサーマルリサイクルで熱回収されており、それがもっとも効率的である。プラスチックごみを分別する必要はなく、減らす必要もない。プラごみを燃やすとCO2が出るが、洗浄して加工して再利用するには大きなエネルギー(CO2排出)が必要で、資源の浪費だ。

要するに、地球温暖化とプラスチックごみは、化石燃料でつながっているようにみえるが別の問題なのだ。これをごちゃごちゃにして「大量生産・大量消費・大量廃棄をやめよう」という話もよくあるが、全部燃えるプラスチックは「サーキュラーエコノミー」にふさわしい。

たぶん小泉氏は閣僚になるまでプラスチックが石油からできることを知らず、今でもプラスチックが燃えることを知らないのではないか。ペットボトルを「燃えないごみ」として分別する世代では、それはありがちな勘違いだ。

しかし深刻なのは、これが政府の環境政策の最高責任者の言葉だということである。環境相が政府の最大の課題であるカーボンニュートラルを海洋ごみの問題と混同するようでは、日本の未来は暗い。

こういう問題も、4月2日からのアゴラ経済塾「資本主義は脱炭素化できるか」で考えたい。

関連記事

-

「国民的議論」とは便利な言葉だ。しかし、実際のところ何を表しているのか不明確。そのうえ、仮にそれに実体があるとしても、その集約方法についてコンセンサスがあるとは思えない。

-

カナダが熱波に見舞われていて、熱海では豪雨で土砂災害が起きた。さっそく地球温暖化のせいにするコメンテーターや自称有識者が溢れている。 けれども地球の気温はだいだい20年前の水準に戻ったままだ。 図は人工衛星による地球の大

-

中国国家電網のロゴ問題をきっかけに強い批判を浴びていた内閣府の再エネタスクフォースの廃止が決まった。当然である。根拠法もなく河野太郎氏の集めた「私兵」が他の役所に殴り込み、大林ミカ氏のような活動家がエネルギー基本計画にま

-

オックスフォード大学名誉教授のウェイド・アリソン氏らでつくる「放射線についての公的な理解を促進する科学者グループ」の小論を、アリソン氏から提供いただきました。

-

本年5月末に欧州委員会が発表した欧州エネルギー安全保障戦略案の主要なポイントは以下のとおりである。■インフラ(特にネットワーク)の整備を含む域内エネルギー市場の整備 ■ガス供給源とルートの多角化 ■緊急時対応メカニズムの強化 ■自国エネルギー生産の増加 ■対外エネルギー政策のワンボイス化 ■技術開発の促進 ■省エネの促進 この中で注目される点をピックアップしたい。

-

6月にボンで開催された第60回気候変動枠組み条約補助機関会合(SB60)に参加してきた。SB60の目的は2023年のCOP28(ドバイ)で採択された決定の作業を進め、2024年11月のCOP29(バクー)で採択する決定の

-

国際環境経済研究所のサイトに杉山大志氏が「開発途上国から化石燃料を奪うのは不正義の極みだ」という論考を、山本隆三氏がWedge Onlineに「途上国を停電と飢えに追いやる先進国の脱化石燃料」という論考を相次いで発表され

-

トランプ大統領は1月20日に就任するや、国内面では石油、ガス、鉱物資源の国内生産の拡大を図り、インフレ抑制法(IRA)に基づくクリーンエネルギー支援を停止・縮小し、対外面では米国産エネルギーの輸出拡大によるエネルギードミ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間