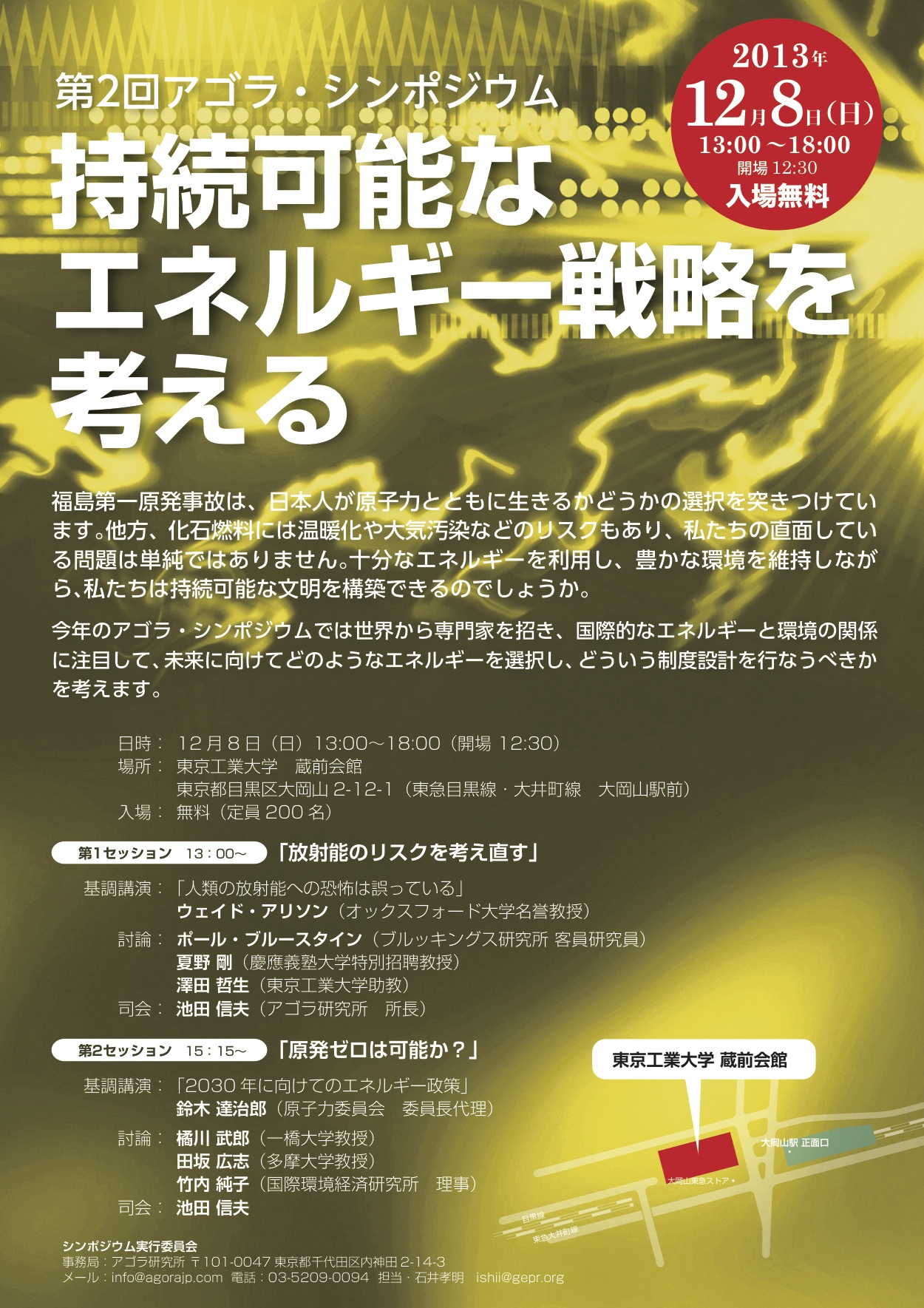

第2回アゴラ・シンポジウム — 「持続可能なエネルギー戦略を考える」

福島第一原発事故は、日本人が原子力とともに生きるかどうかの選択を突きつけています。他方、化石燃料には温暖化や大気汚染などのリスクもあり、私たちの直面している問題は単純ではありません。十分なエネルギーを利用し、豊かな環境を維持しながら、私たちは持続可能な文明を構築できるのでしょうか。

今年のアゴラ・シンポジウムでは世界から専門家を招き、国際的なエネルギーと環境の関係に注目して、未来に向けてどのようなエネルギーを選択し、どういう制度設計を行なうべきかを考えます。

第1セッションでは『放射能と理性』(徳間書店)の著者、ウェイド・アリソン氏の「放射線被曝は年間1シーベルトまで恐れる必要はない」という論争的な基調講演をベースに、日本人がリスクとどう向き合うかを考えます。

第2セッションでは、小泉元首相の発言をきっかけにまた盛り上がってきた「原発ゼロ」政策について、それが可能なのか、また望ましいのかを、原子力委員会の鈴木達治郎氏の基調講演をもとに討論します。

シンポジウムのもようはニコニコ生放送で放送します(同時通訳つき)。(放送入口はこちら)

日時:12月8日(日)13:00〜18:00

場所:東京工業大学 蔵前会館

東京都目黒区大岡山2−12−1(東急目黒線・大井町線 大岡山駅前)

入場無料(定員200名 募集は近日告知します。)

申し込み:専用フォームより事前申し込みをお願いします。

12:30 開場

13:00 第1セッション 「放射能のリスクを考え直す」

基調講演 「人類の放射能への恐怖は誤っている」

ウェイド・アリソン(オックスフォード大学名誉教授)

討論:

ポール・ブルーステイン(ブルッキングス研究所 客員研究員)

澤田哲生(東京工業大学助教)

夏野剛(慶應義塾大学特別招聘教授)

司会:池田信夫(アゴラ研究所 所長)

15:15 第2セッション 「原発ゼロは可能か?」

基調講演「2030年に向けてのエネルギー政策」(仮)

鈴木達治郎(原子力委員会 委員長代理)

討論:

田坂広志(多摩大学教授)

橘川武郎(一橋大学教授)

竹内純子(国際環境経済研究所 理事)

司会:池田信夫

18:00 終了

シンポジウム実行委員会

事務局:アゴラ研究所 〒101-0047東京都千代田区内神田2-14-3

メール:info@agorajp.com

電話:03-5209-0094

担当・石井孝明 ishii@gepr.org

* 関連情報は、アゴラ研究所の運営するウェブサイト「アゴラ」、エネルギー情報サイトGEPRに掲載します。

(2013年11月11日掲載)

関連記事

-

ちょっとした不注意・・・なのか 大林ミカさん(自然エネルギー財団事務局長)が一躍時の人となっている。中国企業の透かしロゴ入り資料が問題化されて深刻度を増しているという。 大林さんは再生可能エネルギーの普及拡大を目指して規

-

英国政府とキャメロン首相にとって本件がとりわけ深刻なのは、英国のEU離脱の是非を問う国民投票が6月に予定されていることである。さまざまな報道に見られるように、EU離脱の是非に関しては英国民の意見は割れており、予断を許さない状況にある。そこにタイミング悪く表面化したのがこの鉄鋼危機である。

-

報道にもあったが、核融合開発のロードマップが前倒しされたことは喜ばしい。 だが残念ながら、いま一つ腰が引けている。政府による原型炉建設へのコミットメントが足りない。 核融合開発は、いま「実験炉」段階にあり、今後2兆円をか

-

去る4月16日に日本経済団体連合会、いわゆる経団連から「日本を支える電力システムを再構築する」と題する提言が発表された。 本稿では同提言の内容を簡単に紹介しつつ、「再エネ業界としてこの提言をどう受け止めるべきか」というこ

-

その日深夜、出力調整の試験をやるということは聞いていた。しかし現場にはいなかった。事故は午前1時36分に起こったが、私は電話の連絡を受けて、プリピャチ市の自宅から午前5時には駆けつけ、高い放射線だったが制御室で事故の対策をした。電気関係の復旧作業をした。

-

ウクライナ戦争の帰趨は未だ予断を許さないが、世界がウクライナ戦争前の状態には戻らないという点は確実と思われる。中国、ロシア等の権威主義国家と欧米、日本等の自由民主主義国家の間の新冷戦ともいうべき状態が現出しつつあり、国際

-

いろいろ話題を呼んでいるGX実行会議の事務局資料は、今までのエネ庁資料とは違って、政府の戦略が明確に書かれている。 新増設の鍵は「次世代革新炉」 その目玉は、岸田首相が「検討を指示」した原発の新増設である。「新増設」とい

-

原発の稼動の遅れは、中部電力の経営に悪影響を与えている。同社は浜岡しか原発がない。足りない電源を代替するために火力発電を増やして、天然ガスなどの燃料費がかさんでいるのだ。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間