プルトニウム削減には原発再稼動が必要だ

けさの日経新聞の1面に「米、日本にプルトニウム削減要求 」という記事が出ている。内容は7月に期限が切れる日米原子力協定の「自動延長」に際して、アメリカが余剰プルトニウムを消費するよう求めてきたという話で、これ自体はニュースではない。

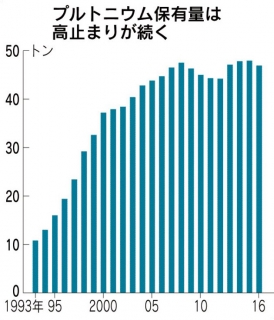

図(日経新聞)のように日本は47トンのプルトニウムを保有しており、そのうち37トンは海外にある。これはイギリスでMOX燃料に再処理して搬入し、国内のプルサーマル原発で燃やすことになっているが、今のまま原発が停まっていると、このMOX燃料をすべて国内で消費するには100年以上かかる。

図(日経新聞)のように日本は47トンのプルトニウムを保有しており、そのうち37トンは海外にある。これはイギリスでMOX燃料に再処理して搬入し、国内のプルサーマル原発で燃やすことになっているが、今のまま原発が停まっていると、このMOX燃料をすべて国内で消費するには100年以上かかる。

したがってプルトニウムの削減には原発の運転が必要だ。反原発派が「1万7000トンの核廃棄物があるから原発を停めろ」というのは逆で、核廃棄物のリスクを減らすためには、プルサーマルでプルトニウムを完全燃焼させたほうがいいのだ。

「原発ゼロ」にすると余剰プルトニウムが消費できなくなり、日米原子力協定に違反する。これが2012年に民主党政権が「原発ゼロ」を決定したとき、アメリカの反対でひっくり返された原因だ。そのころ政権にいた人々は、こういう事情を知っている。

当時の枝野経産相は青森県に説明に行って、三村知事に「原発ゼロにするなら六ヶ所村の使用ずみ核燃料は元の原発に返す」といわれ、あわてて計画を撤回した。原発ゼロにすると再処理もできないので、使用ずみ核燃料は宙に浮いてしまう。立憲民主党が今ごろ「原発ゼロ法案」を出すのは、無責任の極みである。

新しいエネルギー基本計画では、2030年に原発比率を約20%にすることになっている。これが予定通り実現するとMOX燃料は消費できるが、六ヶ所村の再処理工場が稼働する見通しが立たない。この問題を打開する方法は、大きくわけて3つある:

1.再処理工場を予定通り稼働する

2.直接処分に切り替える

3.原子力を国有化する

1が現在の政府の方針だが、六ヶ所村の工場が運転できるのは早くても2年後で、運転しても採算がとれる見通しはまったくない。核燃料サイクルの中核だった高速増殖炉が廃炉になり、非在来型ウランが数百年分見つかった今、核燃料サイクルの存在意義は経済的には失われている。これは国も電力会社も(暗黙に)認めている。

そこで多くの専門家が提案しているのが、2の再処理から直接処分への転換だが、これは政治的に困難だ。これまで再処理工場に投じた2兆円以上の設備投資が無駄になり、地元と電力会社の信頼関係が失われるからだ。プルトニウムを消費して日米原子力協定を確実に履行するためには、核燃料サイクルはあったほうがいい。

つまり核燃料サイクルは民間企業のプロジェクトとしては無意味だが、国の事業としては意味があるかもしれない。今までの投資はサンクコストだから無視してもいいが、考えられる今後のメリットは核セキュリティの向上である。これは将来の核武装のオプションという安全保障上の意味だけでなく、核廃棄物の体積を減らし、厳格に管理して核兵器への転用を防ぐ意味もある。

ただプルサーマルには批判も多い。プルトニウムを完全燃焼すれば安全になるが、過渡的にはむしろ純度の高い(核兵器に転用しやすい)プルトニウムを増やす。燃料集合体のまま埋めたほうが安全だという考え方もある。六ヶ所村には直接処分でも300年分の空き地があるので、体積を減らすメリットは大きくない。

もう一つは環境問題である。再生可能エネルギーがいくらあっても、ベースロードに対応する電源は必要なので、それを火力に頼る限りCO2を減らすことはむずかしい。2050年に温室効果ガス排出量を80%削減するというパリ協定の約束を実行するには、火力発電をゼロにしなければならない。

したがって原発とCO2はトレードオフになっている。原発がこのまま減っていくと石炭火力に代替され、CO2排出量は増えるおそれもある。これは電力会社にとっては大した問題ではないが、日本政府がパリ協定を守れないと、外交上の問題が発生するだろう。

このように原発を守る目的が安全保障や外交や環境保護のような公共性だとすると、民間企業である電力会社が運営することはなじまない。電力会社の原子力部門を(再処理工場も含めて)「原子力公社」に統合して国が出資し、実質的な責任を負う3の道も考えられる。

これはベストとはいえないが、意思決定や責任の所在は明確になる。原子力公社の採算は大幅な赤字になるが、それは安全保障や環境保護の社会的コストと割り切るしかない。最悪なのはこのまま原発を停めて問題を先送りし、原子力も核燃料サイクルも破綻することである。そのコストは最終的には、膨大な国民負担になる。

関連記事

-

産経新聞によると、5月18日に開かれた福島第一原発の廃炉検討小委員会で、トリチウム水の処理について「国の方針に従う」という東電に対して、委員が「主体性がない」と批判したという。「放出しないという[国の]決定がなされた場合

-

エリートが勝手に決めた「脱炭素」目標の実現のための負担が明らかになるにつれて、庶民の不満が噴出しつつある。 警鐘を鳴らすのはイギリスの右寄りタブロイド紙Daily Mailである(記事、記事)(イギリスの新聞事情について

-

会見する原子力規制委員会の田中俊一委員長 原子力規制委員会は6月29日、2013年7月に作成した新規制基準をめぐって、解説を行う「実用発電用原子炉に係る新規制基準の考え方に関する資料」を公表した。法律、規則

-

アゴラ編集部の記事で紹介されていたように、米国で共和党支持者を中心にウクライナでの戦争への支援に懐疑的な見方が広がっている。 これに関して、あまり日本で報道されていない2つの情報を紹介しよう。 まず、世論調査大手のピュー

-

再生可能エネルギーの導入拡大に向けてさまざまな取組みが行われているが、これまでの取組みは十分なものといえるのだろうかというのが、今回、問題提起したいことです。そのポイントは以下のようになります。

-

アゴラ研究所の運営するネット放送「言論アリーナ」。 今回のテーマは「原発の「有事体制」をどうするのか」です。 原子力規制委員会はテロなどの有事体制(特重施設)ができていない原発の運転を認めない方針を決めました。特重とは何

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。

-

トランプ大統領は1月20日に就任するや、国内面では石油、ガス、鉱物資源の国内生産の拡大を図り、インフレ抑制法(IRA)に基づくクリーンエネルギー支援を停止・縮小し、対外面では米国産エネルギーの輸出拡大によるエネルギードミ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間