城南信金の知らない「リスク」の意味

けさの「朝まで生テレビ!」は、3・11から7年だったが、議論がまるで進歩していない、というより事故直後に比べてレベルが落ちて、話が堂々めぐりになっている。特に最近「原発ゼロ」業界に参入してきた城南信金の吉原毅氏は、エネルギー問題の基礎知識なしにトンチンカンな話を繰り返して辟易した。

彼が「太陽光エネルギーは4円/kWhぐらいになって原発より安い」というので、私が「それならFIT(固定価格買い取り)で21円/kWhで買い取る必要はない。マーケットで競争すればいいでしょ」と質問すると、しどろもどろになった(1:03~)。三浦瑠麗氏も、私が同じ質問をすると話をすりかえて逃げ回る。

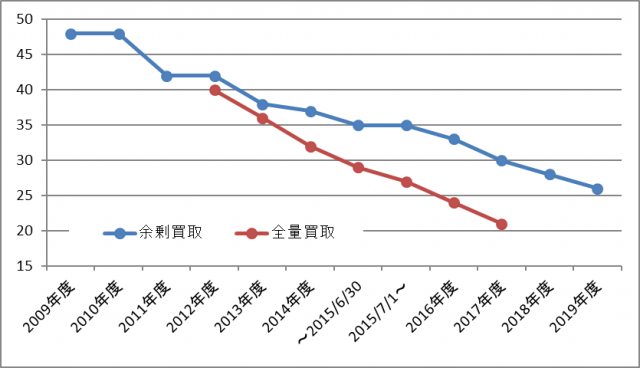

固定価格買い取り制度(FIT)の太陽光買い取り価格(円/kWh)

この答は簡単だ。図のように全量買い取り価格が当初40円に設定されたのは、再生可能エネルギーの価格が火力や原子力(10円)より高かった(20~30円程度)からだ。今は買い取り価格は21円に下がったが、吉原氏のいうように太陽光の原価が4円だとすると、原発より安いのだからFITは必要ない。飯田哲也氏も認めたように、ドイツはFITをやめて市場にまかせる制度になった。原発がマーケットで淘汰されれば「原発ゼロ」運動なんか必要ない。

笑えるのは、吉原氏が「事故の確率に損害をかけてリスクを計算する」というので、私が「福島では3基の事故処理コストが21兆円だから、1基7兆円。500炉年に1回という事故の確率をかけたらいくらになるのか」と質問すると、何をきかれているのかわからない(1:53~)。これはリスクを計算して融資する信金の経営者としては信じられない。

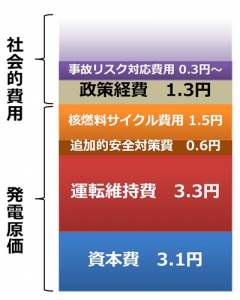

事故処理コストに確率をかけたリスクは、資源エネルギー庁の原発コスト計算では「事故リスク対策費用」0.3円や「政策経費」1.3円として計上されている。kWh単価でいうと2円弱で、今のエネルギー政策に織り込まれている。

これが信金が融資するときも考えるリスク・プレミアムつまり金利である。損害保険もこういう確率計算で、原発にかかっている。その確率の計算さえ知らないで「事故の確率がゼロでなければ原発は即時ゼロだ」という城南資金は、倒産する確率のゼロでない中小企業への融資はすべてやめるべきだ。

関連記事

-

今回はマニア向け。 世界の葉面積指数(LAI)は過去30年あたりで8%ほど増えた。この主な要因はCO2濃度の上昇によって植物の生育が盛んになったためだ。この現象は「グローバルグリーニング」と呼ばれる。なお葉面積指数とは、

-

東京都の令和7年度予算の審議が始まった。 「世界のモデルとなる脱炭素都市」には3000億円もの予算が計上されている。 内容は、太陽光パネル、住宅断熱、電気自動車、水素供給などなど、補助金のオンパレードだ。 どれもこれも、

-

GEPRを運営するアゴラ研究所は、エネルギーシンポジウムを11月26、27日の両日に渡って開催します。山積する課題を、第一線の専門家を集めて語り合います。詳細は以下の告知記事をご覧ください。ご視聴をよろしくお願いします。

-

田中 雄三 国際エネルギー機関(IEA)が公表した、世界のCO2排出量を実質ゼロとするIEAロードマップ(以下IEA-NZEと略)は高い関心を集めています。しかし、必要なのは世界のロードマップではなく、日本のロードマップ

-

経産省・資源エネルギー庁。経産省が2001年からメタンハイドレートの開発研究を、有識者を集めて行っています。現在、「第3フェーズ」と名付けられた商業化の計画が練られています。

-

福島第一原子力発電所の事故を教訓に民主党政権下で発足した、原子力規制委員会と原子力規制庁。独立性確保の名目の下で与えられた巨大な権力を背景に、その行政活動は明らかにおかしい。法律の無視、そして科学的分析を欠いた恣意的な規制を繰り返す。

-

高速増殖炉「もんじゅ」の廃炉決定を受けて、7日に政府の「高速炉開発会議」の初会合が開かれた。議長の世耕弘成経済産業相は冒頭で「高速炉の開発は必要不可欠だ」と述べた。これは高速増殖炉(FBR)に限らず広く高速炉(FR)を開

-

(編集部より)国際ジャーナリストのモーリー・ロバートソン氏が急逝されました。アゴラのシンポジウムや番組でも、鋭くも知性に満ちた言葉を届けてくださった氏の、あまりに早すぎる別れに、編集部一同深い悲しみに暮れています。 本稿

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間