NHK「あさイチ」への手紙

3人のキャスターの飾らない人柄と親しみやすいテーマを取り上げることで人気の、NHK「あさイチ」が原子力発電を特集した。出演者としてお招きいただいたにもかかわらず、私の力不足で議論を深めることにあまり貢献することができなかった。一部の方には「孤軍奮闘だった」と言われるが、闘っているように見えてしまったのであれば、まさにそれが私の至らなさだ。本来国民のメリット・リスクの議論であり、同じ日本の国民同士で闘う話ではない。皆さんの期待に添う丁寧な議論にならなかったことを残念に思うので、ここに「あさイチで伝えたかったこと」を改めて整理しておきたい。

命か経済か

「命か経済か」。この言葉は無敵だ。これに反論して原子力事業をやりたいと思う人はいないし、政策論としても語るのはしんどい。だから皆が口をつぐむ。しかしその状態は本当に国民にとってのリスクを減らすことになるのだろうか。

私が今回の出演を依頼されたのは、福島第一原子力発電所事故で明らかになった、「原子力技術の利用に伴うリスク」以外のリスクを伝えてほしい、ということだったと理解している。

顕在化したリスクには皆の眼が集中するが、世の中のリスクは多様であり、思ってもみない火種が思ってもみない方向から飛んでくる。そうした「まだあまり気づかれていないリスク」も踏まえた議論につなげる役割だと認識していた。

しかし、元東電である私が、原子力事故以外のリスクを指摘することが、原子力事故に懲りていないように見えたのかもしれない。それであれば私が出演を引き受けたこと自体が失敗だったわけだ。この国にとってのリスクの話と受け止めていただけると思い込んでいたところに私の甘さがあるし、そうならないようにお伝えしなければならなかったのだと思う。

私が伝えたかったのは、エネルギーの様々な現実である。

エネルギーが無ければ人は死ぬ。厳冬の北海道や豪雪の東北で停電すれば、本当に人が死ぬ事態になってもおかしくない。私は父が人工呼吸器を使っていたので、停電に対する恐怖感が今も消えない。従来の電力会社の人間が「供給本能」を持つのは、それが人の生死までも左右する問題だと知っているからだ。原発が止まっても電気は供給できているではないかと言われるが、供給余力が薄くなっていることは確かだ。今年1月下旬から2月上旬には、東京電力管内は深刻な需給ひっ迫に陥いり、他社からの融通等でなんとかしのいでいたことは、ほとんどの方に認識されていないだろう。番組が、原発に代わる手段としてとりあげた太陽光発電は、パネルの上に積もった雪で数日間発電できていなかった。

エネルギーの確保はまさに死活問題であり、これまでの多くの戦争も引き起こしてきた。

「命か経済か」の命には、こうした命に対するリスクは含まれているのだろうか。

原子力技術を当面利用する必要があると訴える私にも大切な家族がいる。数%の電気料金のことだけ考えている訳も無いし、福島の方たちに対する痛切な、痛烈なお詫びの気持ちが無いはずもない。

放っておけば脱原発

このまま放っておけば日本は脱原発していく。今後全国の原発が運転期間40年あるいは60年を迎えた段階で廃炉となる。新設されなければどんどん減っていき、あと20年か30年したら日本から原子力の火は消えるだろう。

再稼働の話は、あと20年か30年の間ちゃんと働いて自分のお葬式代(廃炉費用)や廃棄物処分の費用くらいを稼いだ上で原子力発電所に死んでもらうのか、いますぐ死んでもらって私たちがお葬式代を出すのか、という話にも近い。(わかりやすさのために「お葬式」などというきつい言葉の表現を用いることをご容赦ください)

確かに再稼働すれば使用済み核燃料の量は増える。しかし、その増分によって、処分コストやリスクがそれほど有意に増大するわけではなく(100万kW級の原発1基を1年間再稼働させて、増えるガラス固化体は約30体。縦に9本くらい並べるので、処分までの貯蔵に必要な面積としては畳4畳分程度が増える計算。)、脱原発を唱える方たちもむしろ倫理的な問題としてそれを指摘されていると理解している。「今すでにあるんだからちょっとくらい増えてもいいでしょう」では決してないが、規模感をもって議論することは必要だ。

そもそも、今も電力事業者が利益目的で原子力発電をやりたがっているというのは表層的な理解だ。

どこまでの安全対策投資が求められるかも不透明なうえに、裁判や地元の声でいつ止めなければならなくなるかわからないような不安定な事業からは撤退するのが、経営者の当然の判断だ。事故を起こせばその瞬間に、経営者としての、というより、社会人としての人生が終わることは、旧東電の経営陣を見れば明らかだ。

これまでエネルギー政策に協力して下さった立地地域の方たちの手前、前向きな姿勢を保っているかもしれないが、再稼働はまだしも、新設や建替えなどにチャレンジしようと、電力会社の経営層が本心から思っているとはとても思えない。実は現在、最も強い「原発アレルギー」を持っているのが電力事業者であり、その社員たちであろう。もちろん元社員の私もそうだ。

それまで、地味な仕事ながら、エネルギーという国の血液を支えることに誇りを持っていたのが、一転、世間から石を投げられるようになったのだから(震災直後には、東電の作業服を着た社員や検針員さんに石を投げられる事件なども発生している)それも当然だろう。

あさイチが描いたような、「儲けのために原子力にしがみつく電力会社」「それと癒着する役人」といった安直な「悪の構図」であれば、むしろ解決は簡単だ。

法律で脱原発を決定すればよい。

投資回収の終わっていない原子力関連施設に対する補償やこれまで国に協力してきた立地地域への手当てなど、いろいろ必要な課題はあるが、電力会社としてはむしろ原発事業のリスクが遮断できることに安堵し、反対を唱えるものでもないだろう。

「原発ゼロ」はその意味では可能だ。しかしその時の真の敵は、原子力を使わないことによって国民が直面するリスクをどう抑制するかだ。

ゼロを目的化して議論しても意味は無い。原発がゼロになった時に、何をもって「100」を構成するのかの議論が重要なのだ。

再生可能エネルギーの現状

今回の放送ではそれを再生可能エネルギーでできるはずだ、というストーリーだった。しかし、震災以降急速に増えているとはいえ、太陽光・風力が賄う電気はまだ全体の5%程度だ。さらに天候次第の電源でもある。

これまでも再生可能エネルギーの普及に取り組んでいないわけではない。番組では取り上げられなかったが、国民は既に年間2兆円をはるかに超える負担をして、再生可能エネルギーの普及を支援している。

また、天候次第の再生可能エネルギーをどううまく使いこなしていくのか。ドイツが電力需要の30%以上を再生可能エネルギーで賄えているのは、他国と送電線がつながっていて、電気が足りない時も余剰の時もやり取りできることが大きい。4つの大きな島とたくさんの離島からなる日本は、日本なりの課題解決を模索しなければならない。

現状そうであるように、再生可能エネルギーの普及が進むまでは火力発電に依存せざるを得ない。石油・石炭・天然ガスを海外から買ってくるわけだ。震災後これらに9割の電気を依存していたタイミングで、オイルショックのような世界情勢の不安定化が起こらなかったことを当たり前と捉えてよいのだろうか。北朝鮮、サウジアラビア等の政治情勢など総合的に考えれば、私はそれを「幸運」として神に感謝している。幸運頼みのエネルギー政策で良いのかどうかは議論が分かれるところだろう。さらに、温暖化対策という国際的な課題に対応するという観点からも、大きなマイナスだ。

確かに再生可能エネルギーは世界中で価格が下がり、蓄電池の技術も進みつつある。しかしまだ未成熟だ。再生可能エネルギーが大量に普及し、蓄電技術の開発が進むまでの間どうつなぐのか。新しいエネルギーシステムへの投資をどうやってひねり出すのか。

そして、もし当面の間であっても原発を利用するのであれば、安全性を高めるためにもっとできることはないのか。避難計画や賠償制度なども改善の余地がある。

インフラ構築には時間がかかるので、将来の情勢変化も考慮する必要がある。例えばEV化などが進めば電力需要はむしろ増える。

このように、議論しなければならないことはそれこそ星の数ほどある。すべてが国民のコスト負担とリスク許容の程度に直結する話であり、国民が透明性ある情報に基づいて責任ある判断をできる環境が必要だ。

原子力も再生可能エネルギーもただの手段でしかない。対立軸をあおる情報提供ではなく、建設的な議論が何より必要だと改めて思う。

大好きな日本が少しでも良い未来を迎えられることを切に祈っている。

関連記事

-

少し旧聞となるが、事故から4年目を迎えるこの3月11日に、原子力規制庁において、田中俊一原子力規制委員会委員長の訓示が行われた。

-

緑の党には1980年の結成当時、70年代に共産党の独裁政権を夢見ていた過激な左翼の活動家が多く加わっていた。現在、同党は与党の一角におり、当然、ドイツの政界では、いまだに極左の残党が力を振るっている。彼らの体内で今なお、

-

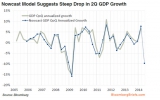

世界のマーケットでは、こういう情報が飛び交っているようだ。ロイター(−7.1%)や日経(−8%)も含めて、日本の4~6月期の実質GDPはリーマンショック以来の落ち込みというのがコンセンサスだろう。これは単なる駆け込み需要の反動ではなく、本来はもっと早く来るはずだった供給ショックがアベノミクスの偽薬効果で先送りされた結果である。その意味で、これは1970年代の2度の石油危機に続く第3のエネルギー危機とも呼べる。

-

今年も台風シーズンがやってきた。例年同様、被害が出る度に、「地球温暖化のせいで」台風が「激甚化」している、「頻発」している、といったニュースが流れるだろう。そこには毎度おなじみの“専門家”が登場し、「温暖化すれば台風が激

-

去る2024年6月11日に米下院司法委員会が「気候変動対策:環境、社会、ガバナンス(ESG)投資における脱炭素化の共謀を暴く」と題するレポートを公開しました。 New Report Reveals Evidence of

-

時代遅れの政治経済学帝国主義 ラワースのいう「管理された資源」の「分配設計」でも「環境再生計画」でも、歴史的に見ると、学問とは無縁なままに政治的、経済的、思想的、世論的な勢力の強弱に応じてその詳細が決定されてきた。 (前

-

使用ずみ核燃料の最終処分地をめぐる問題は混迷している。それを理由に、原発は「トイレなきマンション」だから「原発ゼロ」にすべきだという議論がいまだにあるが、これは技術的には誤りである。フォン・ヒッペルなどの専門家が提言して

-

英国で面白いアンケートがあった。 脱炭素政策を支持しますか? との問いには、8つの政策すべてについて、多くの支持があった(図1)。飛行機に課金、ガス・石炭ボイラーの廃止、電気自動車の補助金、・・など。ラストの1つは肉と乳

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間