EVで化石燃料の時代は終わるか

石油がまもなく枯渇するという「ピークオイル」をとなえたアメリカの地質学者ハバートは、1956年に人類のエネルギー消費を「長い夜に燃やす1本のマッチ」にたとえた。人類が化石燃料を使い始めたのは産業革命以降の200年ぐらいで、現在の消費量が史上最大である。化石燃料の埋蔵量は物理的には有限なので、向こう数百年を考えると、このマッチがいつか燃え尽きることは自明だ。

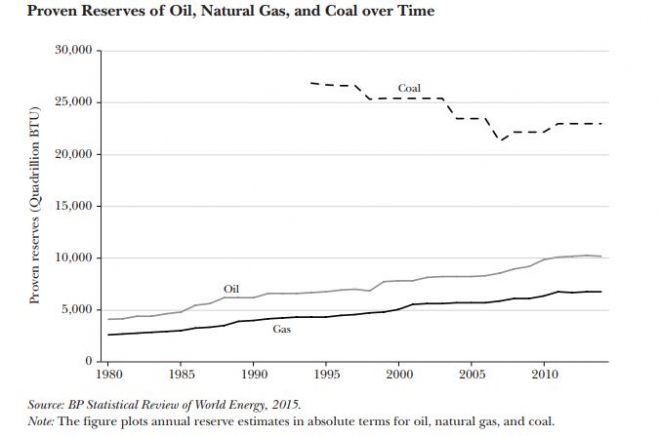

問題はそれがいつかということだが、この点で専門家の意見はわかれる。ピークオイル論者は50年前から「あと50年で石油はなくなる」といい続けてきたが、現実には化石燃料の埋蔵量は次の図のようにアメリカの石油の埋蔵量は2000年以降に59%、ガスは94%も増えている(Covert et al.)。

この大きな原因は、シェールオイルやシェールガスのような非在来型資源を採掘する技術が開発されたからだ。この推定が正しいとすれば、少なくとも向こう数十年は、化石燃料が物理的に枯渇する心配はない。化石燃料の時代は、あと100年ぐらい続くかもしれない。炭素税のような形でCO2に課税しても化石燃料は十分安いので、途上国では化石燃料の消費がすぐ減ることは考えにくい。

「1本のマッチ」が燃え尽きたあとも長期的に使えるエネルギーとして期待されているのが原子力だが、その価格は安全規制の強化で上がり続けており、短期的には化石燃料と競争することはむずかしい。再生可能エネルギーは化石燃料の代わりにはならない。特に日本では太陽光や風力は立地条件のいい場所にはすでに建設されており、限界は近い。

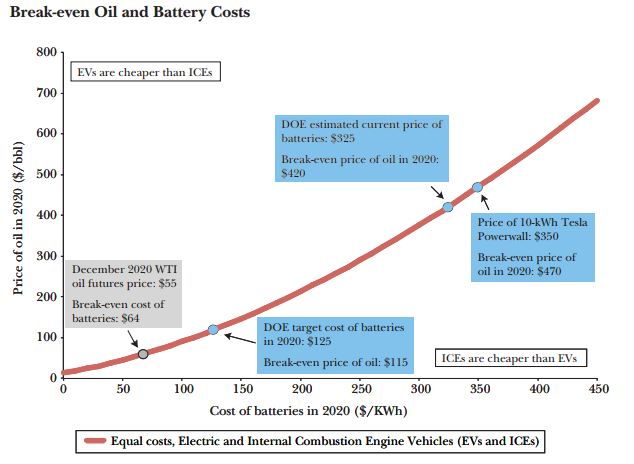

一つの未知数は、電気自動車(EV)によって内燃機関が代替されるかどうかだ。次の図はEVと内燃機関(ICE)が同等になる価格を示したものだが、DOE(米エネルギー省)の推定している現在の電池の価格325ドル/kWhでは、原油価格が420ドル/バレル以上でないとEVが有利にならない。2020年にDOEの目標としている125ドルになるとしても、原油価格は115ドル以上だ(現在は57ドル程度)。

リチウムの埋蔵量や電池技術の限界でEVの価格が急速に下がることがあまり期待できないとすると、よくも悪くも人類が化石燃料を卒業する未来はすぐには来ないだろう。化石燃料を使い続けると地球が温暖化することは確実だが、それが破局的な気候変動をもたらすかどうかは不明だ。

先進国や中国ではEVへの転換が進むとしても「脱化石燃料」で原油や石炭の価格が下がると、途上国の消費量はしばらく増え続けると予想される。これによって人類の「1本のマッチ」が燃え尽きる日も早まるが、それを防ぐしくみは残念ながら、価格メカニズムにも民主主義にもない。

関連記事

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

このタイトルが澤昭裕氏の遺稿となった論文「戦略なき脱原発へ漂流する日本の未来を憂う」(Wedge3月号)の書き出しだが、私も同感だ。福島事故の起こったのが民主党政権のもとだったという不運もあるが、経産省も電力会社も、マスコミの流す放射能デマにも反論せず、ひたすら嵐の通り過ぎるのを待っている。

-

アゴラ研究所の運営するネット放送「言論アリーナ」。今回のテーマは「地球温暖化とトレードオフ」です。 新型コロナで中国の温室効果ガスは減っています。経済成長を止めれば地球温暖化は止まるのです。温暖化防止のコストとメリットの

-

パリ協定をめぐる対立 6月のG20サミットは日本が初めて議長国を務める外交面の大舞台であった。保護主義との闘い、データ流通、海洋プラスチック等、様々な論点があったが、大きな対立軸の一つになったのが地球温暖化問題、なかんず

-

京都大学レジリエンス実践ユニット特任教授・名誉教授 鎌田 浩毅 我が国は世界屈指の地震国であり、全世界で起きるマグニチュード(以下ではMと略記)6以上の地震の約2割が日本で発生する。過去に起きた地震や津波といった自然災害

-

最近にわかにEV(電気自動車)が話題になってきた。EVの所有コストはまだガソリンの2倍以上だが、きょう山本隆三さんの話を聞いていて、状況が1980年代のPC革命と似ていることに気づいた。 今はPC業界でいうと、70年代末

-

きのうの言論アリーナでは、東芝と東電の問題について竹内純子さんと宇佐見典也さんに話を聞いたが、議論がわかれたのは東電の処理だった。これから30年かけて21.5兆円の「賠償・廃炉・除染」費用を東電(と他の電力)が負担する枠

-

ロシアへのエネルギー依存を脱却すべく、欧州が世界中からエネルギーを買い漁っている。この影響で世界のエネルギー価格は暴騰した。これに耐えかねて、開発途上国では石炭の増産と石炭火力発電の利用計画が次々と発表されている。 ニュ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間