バイオマス発電戦線に異常あり、制度の大幅見直しは不可避か

調達価格算定委員会で平成30年度以降の固定価格買取制度(FIT)の見直しに関する議論が始まった。今年は特に輸入材を利用したバイオマス発電に関する制度見直しが主要なテーマとなりそうだ。

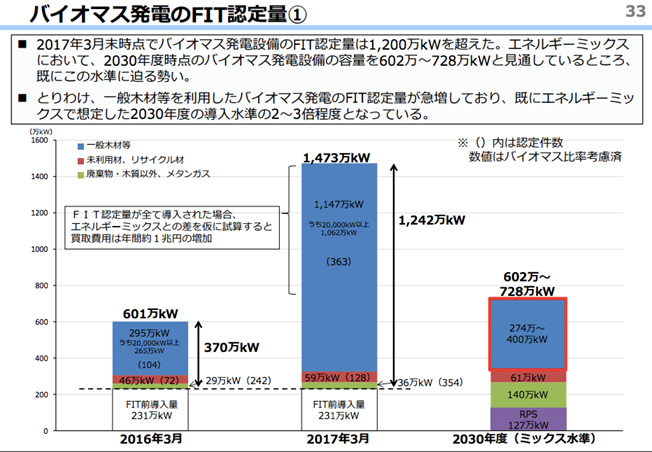

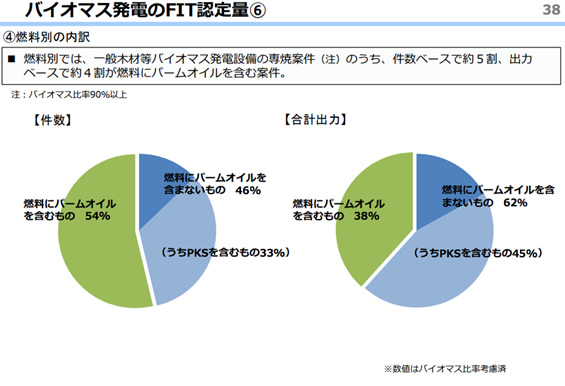

議論のはじめにエネルギーミックスにおける政府の2030年度のバイオマス発電導入目標を確認すると「602〜728万kw」という水準になっている。他方でFIT認定量を確認すると2016年3月時点で601万kwだったものが、2017年3月になると1473万kwと一年で2倍以上に伸び、大幅にエネルギーミックス目標を超過してしまっている。この主因は一般木材等に分類される未利用パーム資源を利用したバイオマス発電が急増したことによる。特にパーム椰子殼(PKS)を利用した方式とパームオイルを利用した方式が大半で、両者を合わせると件数ベースでバイオマス専焼案件の87%、出力ベースで83%に迫る。

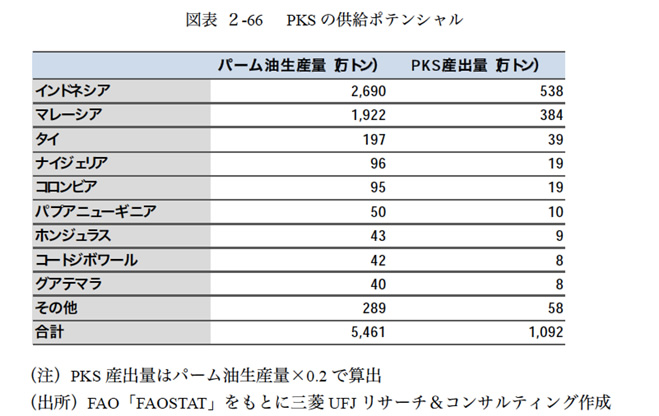

このようなバイオマス発電の認定状況は常軌を逸していると言っても過言ではなく、もし仮に全ての認定案件が実現したらインドネシア、マレーシアのパーム由来のバイオマス資源が枯渇しかねない。例えば世界のPKSの供給ポテンシャルは両国を中心に1000万トン程度と推計されているが、1MWのバイオマス発電所が一年間に消費するPKSは7000~8000トンとされており、その全てをバイオマス発電に回したとしても1200MW分程度にしかならない。

他方日本のPKSを利用する方式のバイオマス発電の認定量は2017年3月時点で500MW程度と推測されるが、これを全て稼働させるにはインドネシア・マレーシア全土で発生するPKSの半分近くの量を20年継続的に集荷して日本に輸出してもらう必要があることになる。現在韓国等アジア圏全般で急速にPKSを利用したバイオマス混焼発電が普及していることもあり、これは極めて困難と言わざるを得ない。住友商事の推計によると2017年のインドネシアのPKSの輸出総量は200万t程度と2014年の100万t弱から倍増し、内訳は日本向けが78万t、韓国向けが60万t、タイ向けが15万t、シンガポール向けが13万t、欧州向けが20万t、台湾向けが10万t、中国向けが5万t程度となっている。すでにPKSの資源獲得競争は過熱化し始めているのだ。

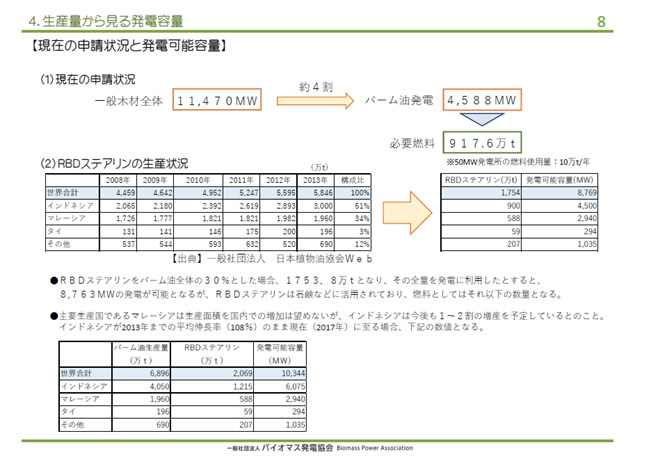

続いて2016 年度以降認定案件が急増した未利用パームオイル(RBDステアリン)を利用したバイオマス発電に関する状況を見てみると、認定量4588MWの発電所の燃料需要を賄うには917.6万tのパームオイルが必要となるとバイオマス発電協会が推計している。未利用パームオイルのインドネシア・マレーシアでの年間発生量は1450万t以下と推計され、こちらも仮に現在の認定案件が全て稼働した場合両国でのRBDステアリン発生量の半分以上を20年継続的に集荷して日本に輸出してもらう必要が生じる。これが極めて困難なのはPKSと同様である。

こうした状況を踏まえると、このままではPKSなりパームオイルなりを利用したバイオマス専焼の認定案件のほとんどは頓挫することになると思われ、政府がこの段階で先んじて政策の見直しに取り組むことは理があると言える。バイオマス発電事業者協会は一般木材等バイオマス発電所の認定案件1147万kwのうち現実に稼働に至るのはせいぜい220万kwと予測しており、これはエネルギーミックスの目標とする400万kwすら大幅に下回ることになる。

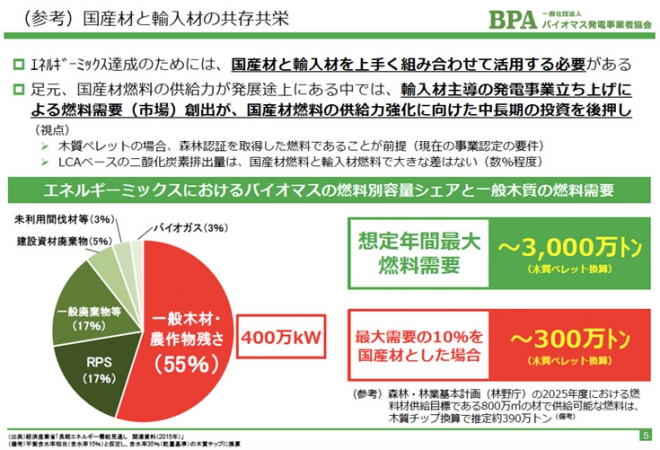

バイオマス発電事業者協会としてはこのような状況に危機感を抱いており、当初は輸入材中心の発電所運営になることは仕方ないとしつつも、今後は国産材と輸入材の共存共栄を目指して国産材の供給力強化を目指した投資を増やしていくことを提言している。とはいえそのような国内投資が身を結ぶのは5年〜10年単位の時間がかかることを考えると、やはり短期的には我が国のバイオマス発電がインドネシア・マレーシアの未利用パーム資源頼りになることは避けられず、PKS、パームオイル以外の未利用パーム資源の開発に向けた投資を進めていくことも重要になるだろう。この点従来ほぼ活用されていない状況のパームトランクをペレット化して活用しようとするJIRCASの取組は注目に値するように思われる。

このように再生可能エネルギー業界では、太陽光発電のバブルが沈静化の兆しを見せる一方、韓国を始めとするアジア諸国を巻き込んでインドネシアやマレーシアのバイオマス資源の獲得競争が加熱化の兆しを見せている。政府としてもこのような状況に必ずしも無策というわけではなく、農水省が2017年5月に「合法伐採木材等の流通および利用の促進に関する法律(グリーンウッド法)」を施行し、バイオマス資源の流通事業者に対する登録制度を設けて管理を少しずつ進めている。

しかしながらこのような事業者の自主的な取り組みに期待したソフトな対応のみで現状の加熱したFITの認定状況を沈静するには限界があり、バイオマス発電に関しても太陽光発電と同様何らかの強権的な措置によって認定取り消しを進めていく必要が早晩出てくるだろう。今後の制度設計の議論に期待したい。

*注:資料注の図表の引用は全て経済産業省HPより

関連記事

-

国連気候変動枠組み交渉の現場に参加するのは実に2 年ぶりであったが、残念なことに、そして驚くほど議論の内容に変化は見られなかった。COP18で、京都議定書は第2約束期間を8年として、欧州連合(EU)・豪などいくつかの国が参加を表明、2020年以降の新たな枠組みについてはその交渉テキストを15年までに固めることは決定した。

-

15日の報道、既視感があります。 エムケイ、EVハイヤー「CO2ゼロ」に 100円追加で排出枠 タクシー大手のエムケイ(京都市)は12月から、電気自動車(EV)を使い、温暖化ガス排出が実質ゼロのハイヤーの運行を始める。利

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク「GEPR」(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

2025年までに1000億ドルに成長すると予測されるバッテリー産業だが、EVの「負債」について複数の報告書で取り上げられていた。 (前回:「2035年の新車販売はEV!」への邁進は正しい選択なのか?①) グリーンエネルギ

-

16日に行われた衆議院議員選挙で、自民党が480議席中、294議席を獲得して、民主党から政権が交代します。エネルギー政策では「脱原発」に軸足を切った民主党政権の政策から転換することを期待する向きが多いのですが、実現するのでしょうか。GEPR編集部は問題を整理するため、「政権交代、エネルギー政策は正常化するのか?自民党に残る曖昧さ」をまとめました。

-

集中豪雨に続く連日の猛暑で「地球温暖化を止めないと大変だ」という話がマスコミによく出てくるようになった。しかし埼玉県熊谷市で41.1℃を記録した原因は、地球全体の温暖化ではなく、盆地に固有の地形だ。東京が暑い原因も大部分

-

2022年にノーベル物理学賞を受賞したジョン・F・クラウザー博士が、「気候危機」を否定したことで話題になっている。 騒ぎの発端となったのは韓国で行われた短い講演だが、あまりビュー数は多くない。改めて見てみると、とても良い

-

国土交通省の資料「河川砂防技術基準 調査編」を見ていたら印象的な図があった。東京の毎年の1日の降水量の最大値だ。 ダントツに多いのが1958年。狩野川台風によるものだ。気象庁ホームページを見ると372ミリとなっている。図

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間