ストーン&ウェブスター(S&W)の工事ミスは本当か

NRCが工事ミスを指摘

WH(東芝)がなぜ多額の負債を負ったのか、いまだに狐に摘まれた思いをしている人が多い。これまで報道された情報によれば「12年の早い段階までにNRCの検査官が原子炉下部の鋼材が不適切に据え付けられていたのを発見した。300トンもの原子炉容器が落ちかけていたり、誤った溶接のやり直しが必要だったりもした。」と言うことだ。普通の人なら、こんな工事をしていれば工期が遅れるのは当然だ、WHが多額の負債を負うのは仕方ない」と納得したであろう。しかし、私はどうしても納得できない。その理由を説明しよう。

溶接不良はよほど複雑なものでなければ通常NRC検査の前に判るもの

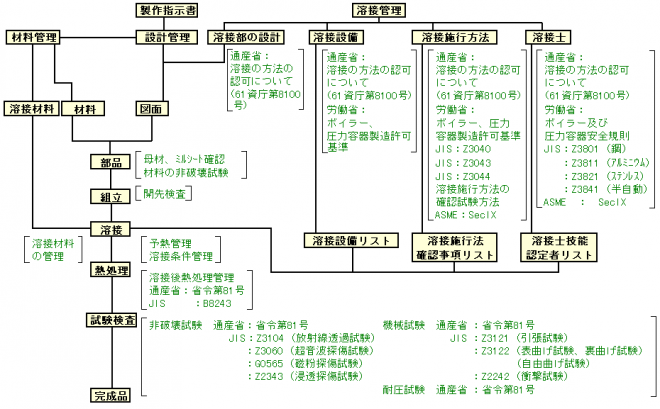

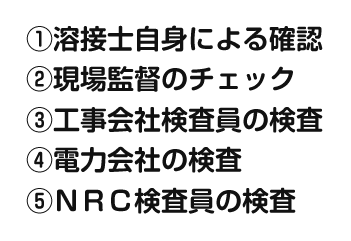

原子力施設の工事で最も重要なのは溶接である。だから、工事をどこに発注しようが、元請は溶接管理の手は抜かない。WHも恐らくそうしていたものと思われる。どのような溶接をするのかが原発の工事管理の心臓部だ。だから原発建設現場には必ず溶接試験場を設け、下請けの溶接士の技量を検査し、合格した者にしか溶接をさせないのが普通だ。そして、表1に示す通り、NRC検査の前には多くの関門があり[1]、もし、報じられるような問題があれば、当然NRC検査の前に発見されている筈である。

表1 溶接の段階的チェック

過去の経験に基づき溶接検査は最も厳重に行う

米国は原子力先進国である。しかもS&W社は18州で59の電力会社を運営し、日本の化学工場22ヵ所も建てた経験豊富な企業である。元請のショーGrはスリーマイル島事故から20年も経った2000年に倒産したS&Wを買収した、原発建設経験が皆無の企業だったが、S&Wには十分過ぎるほどの経験があった。S&Wの管理者が原発の溶接管理が如何に厳しいかを知らなかったとは考えられない(図1に参考までに日本の原発の溶接管理系統図を示す[2])。もし、報道が事実だとすれば、当該溶接に関するS&W,ショーGr、WHの3社は素人のように何もしなかったのである。すなわち、表1の①、②、③、④が全く機能せずに⑤のNRC検査でこの溶接不良が発見されたことになる。普通なら有り得ないことだ。

中国は2006年、WHから第三世代炉AP1000を技術導入することを決定

原発受注の焦点は中国だった。東芝がWHを買収した2006年頃は仏、露、加、日/米、そして中国国産の3つ巴どころか、5つ巴のすさまじい戦いが繰り広げられていた。中国の推進当局NRDCは2006年12月、WHから米国の原子力発電技術を導入することで米国政府と合意した[3]。東芝がWHを54億ドルで買収したのはその約2ヶ月前である。このことと関係するかどうか判らぬが、2009年、国家プロジェクトとして開発していた国産の第三世代原子炉CNP1000が国家核安全局(NNSA)から却下された。中国は国産の第三世代炉を失ったのである。そして、同じ2009年に中国は原子力技術をAP1000に統一することを決定している。そして、翌2010年11月、東芝の佐々木社長が国営企業の国家核電技術(SNTPC)にCAP1400を中国の国産原発として輸出することを認める合意をした。

米国軍事筋はWH技術が中国に渡ることに不快感

米国は原子力空母10隻全て、原潜の約2割、13隻にWH製原子炉を使っている[4]。そのWH技術を中国に技術基準として売り渡すことにしたことを米国の軍事筋が歓迎する筈がない。東芝/WHの利益と米国軍事部門の利益は完全にバッティングしていたのだ。中国との関係は2009年6月に東芝の社長になった佐々木社長の意向だと考えられたようである。

因果関係を示す証拠は全くないが、S&Wがインフラ建設の軍事企業だったことと、上述したように通常起きるはずがない配管の溶接ミスがS&Wに集中していたことは果たして全く無縁だったのだろうか。

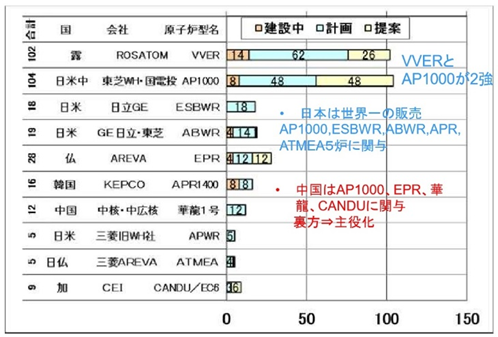

漁夫の利は露・ロスアトム社に

大きな出来事が起きた時の原因調査で 重要なことは、結果的に誰が得をしたのか、である。図2を見て欲しい。仏アレバが脱落後、世界の原発マーケットはトップを東芝/WHと露・ロスアトムが競ってきた。もし、東芝/WHがいなくなると世界の原発市場は露・ロスアトムの独壇場となる。S&Wの溶接問題に露が絡んでいる証拠もまだ全くないが、結果的に大きな利益を得るのが露・ロスアトムであることだけは確かである。

図2 世界の原発製造会社の販売基数

以上

[1] 原子力ATOMICA「原子力発電所の溶接検査」

[2] 同上

[3] 永崎隆雄「世界の原子力を先導する 中国の原子力開発情勢と課題」,元JAEA北京事務所長,2015.11.24

[4] M.Ragheb「Nuclear Marine Propulsion 」,p.1-p.117,2017.3.9

関連記事

-

【SMR(小型モジュール原子炉)】 河野太郎「小型原子炉は割高でコスト的に見合わない。核のゴミも出てくるし、作って日本の何処に設置するのか。立地できる所は無い。これは【消えゆく産業が最後に足掻いている。そういう状況】」

-

5月13日に放送した言論アリーナでも話したように、日本では「原子力=軽水炉=福島」と短絡して、今度の事故で原子力はすべてだめになったと思われているが、技術的には軽水炉は本命ではなかった。1950年代から「トリウム原子炉の道?世界の現況と開発秘史」のテーマとするトリウム溶融塩炉が開発され、1965年には発電を行なった。理論的には溶融塩炉のほうが有利だったが、軽水炉に勝てなかった。

-

5月4日 日刊工業新聞。坂根正弘分科会長(コマツ相談役)は「今の技術レベルで考えると、枯渇する化石燃料の代替を再生可能エネルギーができるとは思わない。(地球温暖化対策の観点からも)原子力をギブアップできない」と話した。

-

143名の自民党の衆参両議院議員でつくる研究会・電力安定供給推進議員連盟(会長細田博之衆議院議員)は7月8日、同党の原子力規制に関するプロジェクトチーム(PT)(委員長・吉野正芳衆議院議員)に、それまでまとめていた「「原子力規制委員会設置法3年以内の見直し」等に関する緊急提言」を提出した。

-

核武装は韓国の正当な権利 昨今の国際情勢を受けてまたぞろ韓国(南朝鮮)の核武装論が鎌首をもたげている。 この問題は古くて新しい問題である。遅くとも1970年代の朴正煕大統領の頃には核武装への機運があり、国際的なスキャンダ

-

3.11福島原発事故から二年半。その後遺症はいまだに癒えておらず、原子力に対する逆風は一向に弱まっていない。このような状況で、原子力の必要性を口にしただけで、反原発派から直ちに「御用学者」呼ばわりされ、個人攻撃に近い非難、誹謗の対象となる。それゆえ、冒頭で敢えて一言言わせていただく。

-

原発のテロ対策などを定める特重(特定重大事故等対処施設)をめぐる混乱が続いている。九州電力の川内原発1号機は、今のままでは2020年3月17日に運転停止となる見通しだ。 原子力規制委員会の更田委員長は「特重の完成が期限内

-

原子力問題のアキレス腱は、バックエンド(使用済核燃料への対応)にあると言われて久しい。実際、高レベル放射性廃棄物の最終処分地は決まっておらず、高速増殖炉原型炉「もんじゅ」はトラブル続きであり、六ヶ所再処理工場もガラス固化体製造工程の不具合等によって竣工が延期に延期を重ねてきている。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間