米国で23年ぶりに原発新設−今後の拡大は不透明

ワッツバー原発(テネシー州、TVAホームページより)

テネシー州で建設が進められてきたテネシー川流域開発公社(TVA)ワッツバー原子力発電所2号機 (Watts Bar Unit 2、テネシー州)が10月3日、商業運転を開始した。原発で新規の原子炉が商業運転するのは1993年9月以来、23年ぶりとなった。2010年ごろから、米国のオバマ政権下で、地球温暖化対策、石炭火力の抑制策などが進められ、原子力の再評価が進んだ。これは原子力の米国での復活の兆しなのだろうか。

繰り返された建設の遅延

ワッツバー2号機は出力121万8000キロワット(kW)のPWR(沸騰水型)で東芝の子会社のウェスティングハウスが原子炉の建造を担当した。コマンチェ・ピーク原発2号機(Comanche Peak Unit 2、テキサス州)が運転開始した1993年9月4日から実に23年ぶりの新規原発の稼動となる。

同原発2号機は、1号機と同時に1973年に建設がスタートした。しかし1979年に発生したスリーマイル原発2号機事故で原子力への風当たりが強くなり、また規制基準が強化された。そのために1983年に全体の80%が完了した段階で建設がストップ。しかし、廃炉にはしなかった。

その後に、原子力の見直し論が浮上し2008年に建設を再開。今度は2011年に発生した日本での東京電力の福島第一原発事故の影響で米国の規制基準が強化され、また遅延をした。ようやく今回完成にこぎつけた。

米国では、ジョージア州で2基、サウスカロライナ州で2基が新規に建設中で、今後4年以内に稼動すると計画されている。ただしこれ以上は、計画はあっても実際の建設には入っていない。

TVAの運営する原子炉はこれで7基。同社は政府所有の公社で、テネシー州、アラバマ州に水力と原子力電気を供給する。最高経営責任者(CEO)のビル・ジョンソン氏は、稼動の式典で、原発が原子力エネルギーは「カーボンフリー」で、毎日使える唯一のエネルギーと強調。「安定供給による需要者のサービス向上、料金引き下げは可能になった」と期待を述べた。7基の原発で電気の4割、残りはテネシー川流域の水力発電所で供給するという。

米国は日本ほど地震対策が多くないため、建設費はやや安くなる傾向にある。それでも2号機の建設費用は累計で40億ドル(4000億円)と、最近の同国の原子炉の中では、かなりの巨額になっている。

米国の原子力事情

米国では現在、約100基の原子炉が運転中で、全電力量に占める原子力の割合は約20%だ。米国にある既存の原子炉の多くがかなり老朽化している。米国の規制では40年廃炉ルールがある。しかし規制当局は既設炉について20年間運転を延長する承認を続けて出している。

たとえ運転延長したとしても、2030年ごろから多くの原子炉が廃炉になっていきそうだ。過去5年で、5基が廃炉になった。カリフォルニア州では、ディアプロキャニオン原発が2020年までに閉鎖され、原発がゼロになると見込まれる。その理由の大きな理由は採算性と安全対策だ。特にシェール革命で、発電に使われる天然ガス価格が低下したことの影響が大きい。

2016年10月現在、米国では大統領戦が行われている。共和党のトランプ候補、民主党のヒラリー候補は共に原子力をめぐる政策を強く主張していない。エネルギー問題では、トランプ候補が石炭産業へのてこ入れを主張したのが目立つ程度だ。

ただし民主党のオバマ政権は、温暖化対策のために石炭への課税強化、優遇撤廃措置を行った。オバマ大統領らは、2050年までに2005年比で温室効果ガスを80%削減する目標を掲げている。それによって、「カーボンフリー」電源として原子力が再評価されることになった。大統領当選が有力視されるクリントン氏はオバマ政権の気候変動政策を継承すると見られる。

ただしオバマ政権では放射性廃棄物処理の問題は大きく進まなかった。1987年に政府はネバダ州のユッカマウンテン(Yucca Mountain)を、高レベル廃棄物処分場を直接埋設する直接処分の候補地として定めた。しかしオバマ政権では、現地の反対などで再検討を表明するとしたまま、先送りとなった。

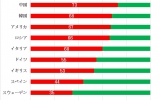

米国では、日本のように原子力に対する世論の拒絶反応はない。各種世論調査では6割強の人が原子力発電の活用を容認している。しかし、使用済み核燃料の処分の不透明さは、批判派の重要な論拠になっている。

米国のシェール革命の影響

短期的には、原子力は競争力を失っているかもしれない。100万BTU(英国熱量単位)当たりの天然ガス価格は、日本で福島原発事故は20ドル前後で販売されていた。しかし2014年から8ドル前後に急落。米国では2ドル前後に下がった。原油価格も2013年から原油価格は下落した。

原油価格の低下はシェール革命の影響が一因とされる。シェール層から、ガス、オイルを抽出する動きだ。シェール層の多い米国では天然ガスとオイルの産出が増えた。世界の天然ガス生産量では、米国は2013年から2位のロシア、3位のイラン、4位のカタールを超えて首位になっている。これがガス、原油価格の下落の一因になっている。

原子力の利点としては、温室効果ガスの中心である二酸化炭素の削減効果がある。しかし炭素の負の価値を、経済に組み込む仕組みはなかなかできない。炭素税、排出権取引などが検討されているが米国では本格導入は行われていない。石油ロビーが力を持ち、自動車が移動手段である米国にとって、炭素の課税強化はなかなか困難だ。

原子力はコストの大きさという負の側面、そして温室効果ガスの削減効果の正の側面の双方がある。原子力発電はその建設にかかる初期投資額が巨額だ。燃料費というランニングコストが安くても、電力会社はなかなか建設に踏み切れない。大半の州では電力ビジネスは自由化されている。そのために行政も原発の建設を強く主張できない。

米国で23年ぶりとなる新設原子炉の稼動は、同国の原子力発電が急拡大する兆しと言える状況にはないようだ。

関連記事

-

はじめに 12月15日閉幕したCOP24では2020年に始動する「パリ協定」の実施指針(ルールブック)が採択された。 我が国はCO2排出量削減には比較的冷淡だ。例えば、燃料の異なる発電所を比較検討した最新のデータ、201

-

原田前環境相が議論のきっかけをつくった福島第一原発の「処理水」の問題は、小泉環境相が就任早々に福島県漁連に謝罪して混乱してきた。ここで問題を整理しておこう。放射性物質の処理の原則は、次の二つだ: ・環境に放出しないように

-

朝日新聞7月10日記事。鹿児島県知事に、元テレビ朝日記者の三反園訓氏が当選。三反園氏は、川内原発の稼働に懐疑的な立場で、再検査を訴えた。今後の動向が注目される。

-

少し前の話になりますが、2016年12月20日に経済産業省に設置されていた「東京電力改革・1F問題委員会」において、「東京電力改革提言」なる報告書がまとめられました。この提言では福島における原発事故の対策費用の全体像が初

-

一石?鳥 いわゆる「核のごみ」(正式名称:高レベル放射性廃棄物)処分については昨今〝一石三鳥四鳥〟などというにわかには理解しがたい言説が取りざたされている。 私たちは、この核のごみの処分問題をめぐって、中学生を核としたサ

-

福島県では原発事故当時18歳以下だった27万人の甲状腺診断が行われています。今年2月には「75人に甲状腺がんとその疑いを発見」との発表が福島県からありました。子どもの甲状腺がんの発生率は、100万人に1〜2人という報道もあります。どのように考えるべきでしょうか。中川 これは、原発事故の影響によるものではありません。

-

過去10年のエネルギー政策においては、京都議定書のエネルギー起源CO2排出削減の約束水準が大前提の数量制約として君臨してきたと言える。当該約束水準の下では、エネルギー政策の選択肢は「負担の大きい省エネ・新エネ」か「リスクのある原子力発電」か「海外排出権購入」かという3択であった。

-

国際環境経済研究所主席研究員 中島 みき 4月22日の気候変動サミットにおいて、菅総理は、2050年カーボンニュートラルと整合的で野心的な目標として、2030年度の温室効果ガスを2013年度比で46%削減、さらには50%

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間