非在来型ウランと核燃料サイクル

高速増殖炉「もんじゅ」の廃炉決定を受けて、7日に政府の「高速炉開発会議」の初会合が開かれた。議長の世耕弘成経済産業相は冒頭で「高速炉の開発は必要不可欠だ」と述べた。これは高速増殖炉(FBR)に限らず広く高速炉(FR)を開発することを示唆しており、FBR一本槍の従来の方針からは一歩前進だ。

しかし全量再処理という方針は維持し、次世代についてもフランスと共同開発の始まっている高速増殖炉ASTRIDに一本化するようだ。これではまたもんじゅと同じ過ちを繰り返すおそれが強い。根本的な問題は、核燃料サイクルが前提にしている天然ウランの埋蔵量が正しいのかということだ。

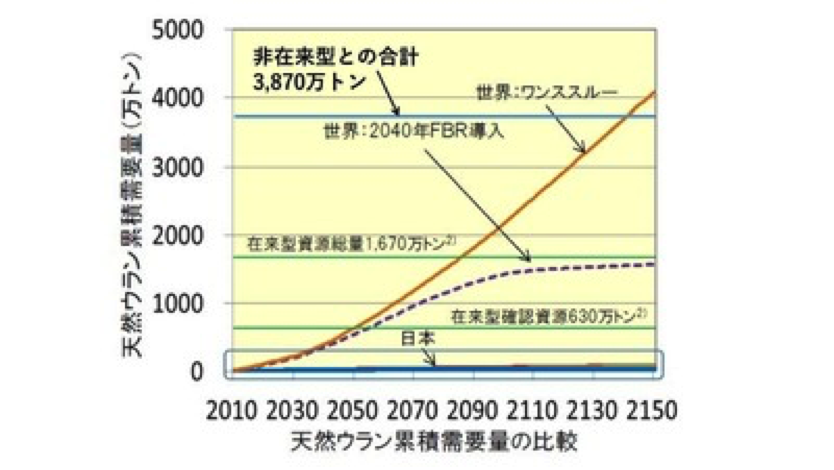

この図(文部科学省)の参照したOECDの推定によれば、在来型資源総量は1670万トンで、世界の需要の100年分以上ある。さらに非在来型ウランが2200万トンあり、合計すると図のように3870万トンで、230年分以上ある(これは控えめな推定)。非在来型については価格の問題があるが、その85%以上はモロッコの燐灰土に場所が特定されている。

さらに海水ウランの資源量はほぼ無尽蔵(9000年分)であり、それを精製する膜技術は急速に進歩している。この分野では日本が最先進国で、在来型ウランの2倍まで価格は下がっている。これも技術や価格の不確実性はあるが、これから(もっと不確実な)核燃料サイクルに莫大な投資をするよりましだろう。

要するに核燃料サイクルは安全性以前に、不要になるリスクが大きいのだ。高速炉以外の技術ではプルトニウムは必要ないので、軍事転用できる危険物質を日本が生産する積極的な理由はない(核武装するとしても今ある量で十分)。引き続き人材を育成する必要はあるが、それは再処理ではなく新しい原子炉技術に移行すればよい。

だから全量再処理にコミットすることは危険なギャンブルであり、なるべく多様なポートフォリオをもったほうがよい。軽水炉を更新すれば、あと50年はもつので、それまでに実用化のめどを立てれば十分だ。

(2016年10月14日掲載)

関連記事

-

今年も夏が本格化している。 一般に夏と冬は電力需給が大きく、供給責任を持つ電力会社は変動する需要を満たすために万全の対策をとる。2011年以前であればいわゆる旧一般電気事業者と呼ばれる大手電力会社が供給をほぼ独占しており

-

国連総会の一般討論演説において、中国の習近平国家主席は「2060 年迄にCO2 排出量をゼロ」ように努める、と述べた。これは孤立気味であった国際社会へのアピールであるのみならず、日米欧を分断し、弱体化させるという地政学的

-

原発事故をきっかけに、日本のエネルギーをめぐる状況は大きく変わった。電力価格と供給の安定が崩れつつある。国策として浮上した脱原発への対応策として、電力会社は「ガスシフト」を進める。しかし、その先行きは不安だ。新年度を前に、現状を概観するリポートを提供する。

-

前回に続いて、環境影響(impact)を取り扱っている第2部会報告を読む。 ■ 「要約」に環境影響についての観測の統計が図表で提示されていないのはおかしい、と指摘したが、唯一あったのはこれだ(図TS.6)。 これは、気候

-

日本の電力料金は高い、とよく言われる。実際のところどの程度の差があるのか。昨年8月に経済産業省資源エネルギー庁がHPに掲載した資料によれば、為替レート換算、購買力平価換算とも2000年時点では、日本の電力料金は住宅用・産業用とも他国と比較して非常に高かった。

-

アリソン教授は、GEPRに「放射線の事実に向き合う?本当にそれほど危険なのか」というコラムを寄稿した。同氏は冷戦構造の中で、原子力エネルギーへの過度な恐怖心が世界に広がったことを指摘した上で、理性的に事実に向き合う必要を強調した。(日本語要旨は近日公開)

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク、GEPRはサイトを更新を更新しました。 1)トランプ政権誕生に備えた思考実験 東京大学教授で日本の気候変動の担当交渉官だった有馬純氏の寄稿です。前回の総括に加えて

-

3月26日公開。国際環境経済研究所理事・主席研究員の竹内純子さんの解説。竹内さんの著書「誤解だらけの電力問題(ウェッジ)」がエネルギーフォーラムの普及啓発賞を受賞した。その本人による解説。電力会社社員の経験を活かし、電の姿を分かりやすく説明した良書だ。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間