気候変動は惑星規模のギャンブル-『気候変動クライシス』【書評】

ゲルノット・ワグナー(ハーバード大学工学・応用科学リサーチ・アソシエイト、同大学環境科学・公共政策レクチャラー)

マーティン・ワイツマン(ハーバード大学経済学教授)

東洋経済新報社

経済学者は、気候変動の問題に冷淡だ。環境経済学の専門家ノードハウス(書評『気候変動カジノ』)も、温室効果ガス抑制の費用と便益をよく考えようというだけで、あまり具体的な政策には踏み込まない。現実的な話をすると、「大企業に奉仕する御用学者」とか「石油メジャーから金をもらっている」とか攻撃されるからだ。

そんな中で、本書はかなり環境保護派寄りの立場を取っている。といっても「かけがえのない地球を守れ」みたいな素朴な話をしているのではない。気候変動はフランク・ナイトの分類でいえば、予測できるリスクではなく、確率もわからない不確実性であり、しかもその危険が大きく、不可逆だということがわかってきたからだ。

いいかえれば気候変動対策は「惑星規模のギャンブル」だが、その賭け金も配当もよくわからない。さらに厄介なのは、100年単位の超長期の問題なので、割引率によって答が大きく変わることだ。その意味では、気候変動はファイナンスの問題に近い。

気候変動対策の費用と効果

これは投資理論(CAPM)でおなじみのベータの問題である。これは株式市場が1%変化したとき、特定の株式のリターンが何%変化するかを表す係数で、ベータが高い株式はハイリスク・ハイリターンで、ベータが低いと落ち着いた動きをする。したがってベータの高い資産には高い割引率(リスク・プレミアム)をつけ、ベータの低い資産(国債など)には低い割引率が適用される。

気候変動が通常の循環的なものならベータは高く、将来の割引現在価値は低く評価される。したがって気候変動を防止する対策のコストと比較すると将来価値は小さいので、あまりコストをかけるべきではない。逆に割引率が低いと、コスト(割引現在価値)は高くなる。

2006年にイギリス政府に提出されたスターン報告https://www.env.go.jp/earth/report/h19-01/08_ref06.pdfでは、「最悪の場合は100年後にGDPの20%が気候変動で失われる」と予想し、割引率を0.1%ときわめて低く設定したため、必要な対策のコストも莫大なものになった。

しかし多くの経済学者は普通の金融市場でみられる3~5%の割引率を想定し、必要なコストをもっと低く見積もる。炭素税に換算すると、ノードハウスの計算では炭素1トンあたり20ドルぐらいだ。100年先を考えると、割引率で結果は大きく変わる。

著者はここで、今まで経済学者が考えなかったファットテールに注目する。これは、確率は小さいが大きなリスク(不確実性)で、たとえば隕石が落ちてきて、その破片でおおわれて地球が氷河期になる確率はきわめて低いが、起こると莫大な被害が出る。

このようにわからないファットテールについては、一定の保険をかけたほうがいいというのが著者の意見だ。ファイナンスでいうと、2008年の金融危機のような世界経済を破壊する破局が、それほど低くない頻度で起こっている。

ただ不確実性もファットテールも確率がわからないので、定義によって計算できない。こういう場合にどうすればいいかもよくわかっていないが、政府の問題としては安全保障に似ている。戦争はめったに起こらないが、起こったときの被害を最小化するために莫大なコストをかける。

本書は炭素税でいうと36ドル/トンぐらいを推奨している。それが最適だという保証はないが、やや高めにコストを見積もり、様子をみながら調節するのが現実的だろう。パリ協定のような割当は、賢明な政策とはいえない。経済学者が好むのは塵を散布する大気中にジオエンジニアリングだが本書は、これは好ましくないとしている。

関連記事

-

「核科学者が解読する北朝鮮核実験 — 技術進化に警戒必要」に関連して、核融合と核分裂のカップリングについて問い合わせがあり、補足する。

-

「福島後」に書かれたエネルギー問題の本としては、ヤーギンの『探求』と並んでもっともバランスが取れて包括的だ。著者はカリフォルニア大学バークレーの物理学の研究者なので、エネルギーの科学的な解説がくわしい。まえがきに主要な結論が列記してあるので、それを紹介しよう:

-

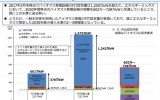

英国はCOP26においてパリ協定の温度目標(産業革命以降の温度上昇を2℃を十分下回るレベル、できれば1.5℃を目指す)を実質的に1.5℃安定化目標に強化し、2050年全球カーボンニュートラルをデファクト・スタンダード化し

-

2018年4月全般にわたって、種子島では太陽光発電および風力発電の出力抑制が実施された。今回の自然変動電源の出力抑制は、離島という閉ざされた環境で、自然変動電源の規模に対して調整力が乏しいゆえに実施されたものであるが、本

-

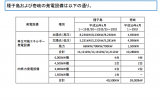

割高な太陽光発電等を買い取るために、日本の電気料金には「再生可能エネルギー賦課金」が上乗せされて徴収されている(図)。 この金額は年々増え続け、世帯あたりで年間1万円に達した注1)。 これでも結構大きいが、じつは、氷山の

-

ロシアのウクライナ侵攻で、ザポリージャ原子力発電所がロシア軍の砲撃を受けた。サボリージャには原子炉が6基あり、ウクライナの総電力の約20%を担っている。 ウクライナの外相が「爆発すればチェルノブイリ事故の10倍の被害にな

-

G7貿易相会合が開かれて、サプライチェーンから強制労働を排除する声明が発表された。名指しはしていないが、中国のウイグル新疆自治区における強制労働などを念頭に置いたものだとメディアは報じている。 ところで、これらの国内の報

-

調達価格算定委員会で平成30年度以降の固定価格買取制度(FIT)の見直しに関する議論が始まった。今年は特に輸入材を利用したバイオマス発電に関する制度見直しが主要なテーマとなりそうだ。 議論のはじめにエネルギーミックスにお

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間