世界の原子力発電動向(上)-趨勢は継続・拡大

(原子力産業の分析を行っている日本原子力産業協会政策・コミュニケーション部の小林氏に、寄稿をいただいた。ただし、この文章は2014年6月時点のもの。新しい情報として、中国が輸出体制を整備、ロシアが各国と原子力協定を締結、フランスアレバ社の経営再建問題が浮上している。概観のために掲載する。)

日本では福島第一原発事故の後で、世論調査では原子力発電所の再稼動や将来にわたる原子力発電利用についてネガティブな意見が多い。

一方、世界に目を転じると、ドイツのように原子力の段階的廃止を明確に標榜した国は少数で、多くの国が将来のエネルギー安全保障やCO2対策などから、原子力開発を推進あるいは拡大する方向にある。特に、これから原子力発電所を新規に導入しようとする国が増えているのが実態である。福島事故後を中心に世界・各国の原子力開発動向を俯瞰的に眺めてみる。

1・世界の原子力開発の推移

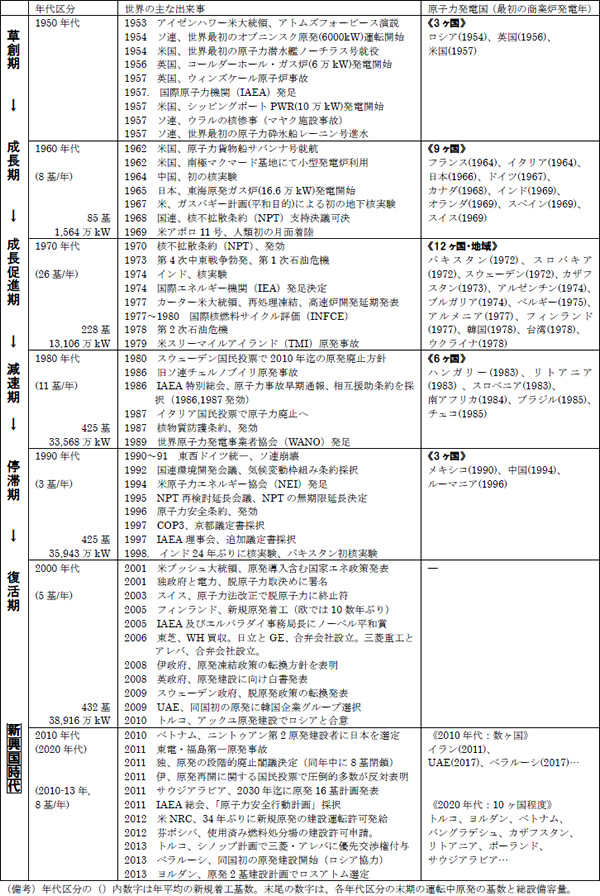

原子力平和利用は、1953年の国連総会におけるアイゼンハワー米大統領の「アトムズ・フォー・ピース」演説に始まる。1954年にはソ連でオブニンスク原発(6000kW、黒鉛減速炉)が、1956年には英国でコールダーホール原発(6万kW、ガス炉)が、1957年には米国でシッピングポート原発(10万kW、PWR)が、発電を開始した。これらの原子炉は、核兵器用プルトニウム生産炉や原子力潜水艦用動力炉から発展したものである。(表1「世界の資料」参照)

その後、原子炉は改良、大型化が進められた。1973年の第1次石油危機を契機に石油代替エネルギーとして、原子力発電が一躍脚光を浴び、1970年代は、世界中で平均年間26基の原子力発電所が新規に着工された。

しかし、1979年のスリーマイルアイランド(TMI)原発事故と1986年のチェルノブイリ原発事故により、世界の原子力開発は停滞した。

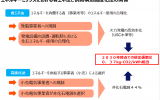

2000年代に入ると原子力開発は、ルネサンスと呼ばれるように復活しつつあった。そのような中で福島原子力事故が起きた。原子力開発が後退するとの懸念もあったが、若干のブレーキがかかった程度で、世界的には原子力開発推進の方向に動いている。

2014年1月1日現在、世界で運転中の原子力発電所は、31カ国・地域で435基、合計出力3億8000万kWである。全発電電力量に占める比率は11%程度である。

2・原子力発電の将来予測

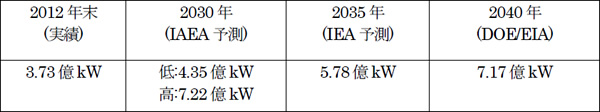

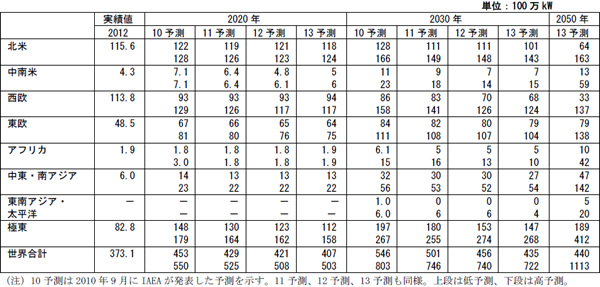

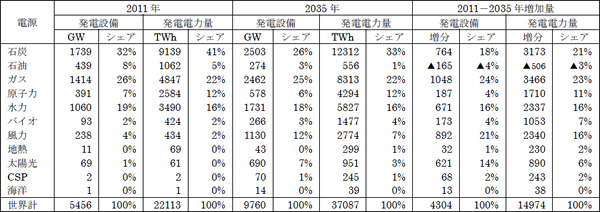

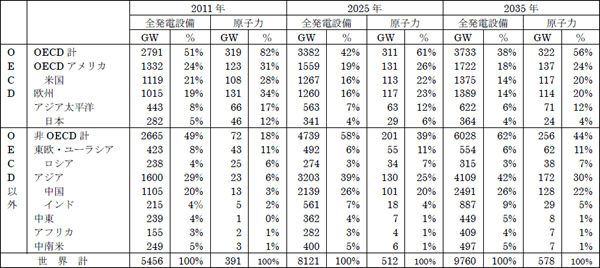

世界の将来の原子力発電規模の予測については、国際原子力機関(IAEA)、国際エネルギー機関(IEA)及び米国エネルギー省・エネルギー情報局(DOE/EIA)などが発表している。(表2参照)

IAEAは、世界全体の原子力規模が2030には現在の1.17~1.94倍になると予測しているが、実際には、その中間程度になるだろう。

長期的には、開発途上国における人口増加や電力需要増加だけでなく、気候変動対策やエネルギーの安定供給、他の燃料価格の不安定性などの理由から、原子力はエネルギーミックスの中で重要な役割を果たすと期待されている。

地域別に原子力開発を見ると、原子力の増加が著しいのは、中国、韓国を含む東アジア地域である。IAEA予測でも、東アジア地域は2012年末の0.83億kWから2030年には1.47億~2.68億kWに拡大する。次いで、ロシアを含む旧ソ連・東欧諸国や中東・南アジア地域(インドを含む)も強い成長ポテンシャルをもっている。(表3)

西欧や北米地域は一部の脱原子力国やシェールガス革命の影響、寿命を迎えた原子力発電所の退役などにより、今後の原子力規模については、若干減少から若干増加までの幅があり、各国の状況によって流動的である。

「(下)途上国に売り込む中露」へ続く。

(2015年7月13日掲載)

関連記事

-

去る4月5日、経済産業省傘下の電力・ガス取引監視等委員会において「電力市場における競争状況の評価」が討議され、電力自由化一年目が総括されました。この評価は政策的に非常に重要な意味を持つものです。電気事業法では2020年4

-

電気が足りません。 電力緊急事態 理由その1 寒波による電力需要増大 理由は二つ。 まず寒波で電力需要が伸びていること。この寒さですし、日本海側は雪が積もり、太陽光の多くが何日間も(何週間も)“戦力外”です。 こうしたk

-

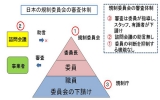

原子力規制、日本のおかしさ 日本の原子力規制には多くの問題がある。福島原発事故を受けて、原子力の推進と規制を同一省庁で行うべきではないとの従来からの指摘を実現し、公取委と同様な独立性の高い原子力規制委員会を創設した。それに踏み切ったことは、評価すべきである。しかし、原子力規制委員会設置法を成立させた民主党政権は、脱原発の政策を打ち出し、それに沿って、委員の選任、運営の仕組みなど大きな問題を抱えたまま、制度を発足させてしまった。

-

政府の原子力政策をめぐる公職を務め、各国の原子力法制に詳しい石橋忠雄弁護士に、原子力規制委の行政活動について、法律論からの問題点の寄稿をいただいた。

-

(GEPR編集部より)米国の医学学術誌に掲載された調査報告の要旨の日本語訳を掲載する。米国の研究チーム、ウクライナの放射線医学国際研究所が行ったもの。チェルノブイリの除染作業員は、白血病において発病のリスク向上が観察されたという。ただし、その被曝の状況は、要旨だけでは明確に示されていない。また白血病の発症者は調査対象約11万人中137人と少ないことにも、注意が必要である。

-

10月最終週に「朝まで生テレビ」に出た(その日は直前収録だったが)。原発政策がそのテーマだったが、自分の印象では、そのほとんどの時間が東京電力の法的整理論に関する議論に費やされたような気がする。出演者の方々のほとんどが法的整理に賛成で、私一人が消極的意見を述べ、周りから集中砲火を浴びた。

-

映画好きのAさんは最近、自宅に大画面テレビとホームシアターの設備を備えつけた。「大型テレビは電気の消費が増えるからエコじゃないね」と友人に揶揄されたAさん、「我が家の大画面テレビの電気は、北海道の稚内にある風力発電所から届いたものなんだよ」と得意気だ。

-

前回(https://www.gepr.org/ja/contents/20180710-02/)、簡単に九州電力管内の電力需給事情を概観したが、今回は「CO2削減」をテーマに九州の電力需給の在り方について考えてみたい。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間