何がエネルギー貧困を作り出すのか — 政策の選択肢

雑誌「プレジデント」の4月14日号に、「地球温暖化か、貧困か」とのサブタイトルで「 雑誌「プレジデント」の4月14日号に、「地球温暖化か、貧困か」とのサブタイトルで「注目のキーワード‐エネルギー貧困率」についての私のコメントが掲載された。記事の一部が分かり難いので、少し詳しく説明したい。

欧州では、ガス、電気のエネルギー関係料金の支払いに問題がある人が増えている。現在は人口の8・5%、4000万人を超えていると報道されている。むろん、この背景には、欧州の景気低迷・失業者の増加の問題があるが、エネルギー価格の上昇が問題をさらに大きくしている。

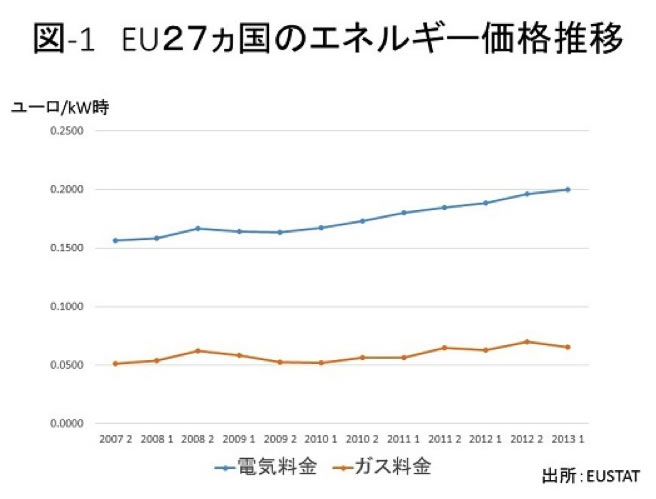

リーマンショック前からの欧州27カ国の家庭用ガス料金と電気料金の推移を図‐1に示している。ガス料金、電気料金共に上昇しているが、値上がり率は電気料金のほうが大きい。」についての私のコメントが掲載された。記事の一部が分かり難いので、少し詳しく説明したい。

ガス料金の値上がりの理由の一つは、EU内におけるガス生産数量の減少により、相対的に輸入量が増えていることだろう。輸入される天然ガスの価格は、世界的に原油価格に連動して動く「原油リンク」で決められていることが多い。この価格決定方式の見直しに欧州もアジア諸国の需要家も動いているが、まだ多くの契約は「原油リンク」だ。リーマンショックで下落した原油価格は、その後再度上昇し、2011年から時として1バレル100ドルを超えることもある。この原油の値上がりは天然ガス価格にも反映される。

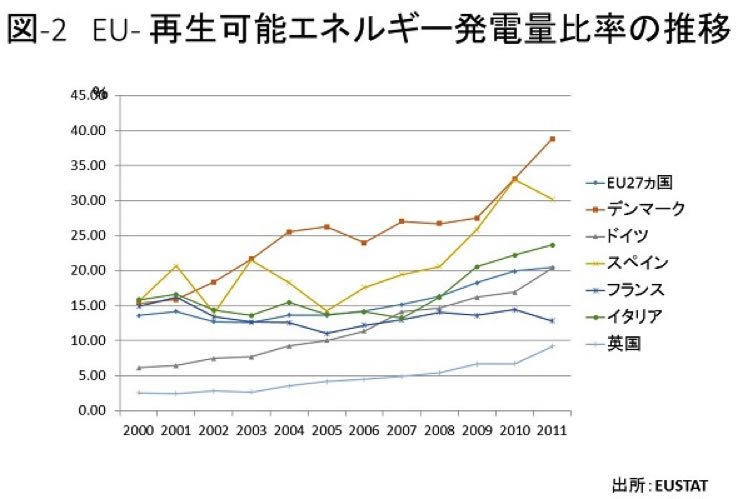

電気料金が大きく上昇している理由はいくつかあるが、再生可能エネルギーによる発電が、多くの欧州諸国で増えていることも値上がりに影響を与えている。欧州主要国における再エネの発電比率は図‐2の通りに推移している。ドイツでは、再エネの発電による電気の買取りに関わる需要家の負担額、即ち買い取り価格と売電価格の差は、今年191億ユーロ(約2兆7000億円)と見積もられている。電気料金1kWh当たりでは6・24ユーロセント、円では約9円にもなり、標準家庭の負担額は年間3万円を超える。

化石燃料を使用せずに、二酸化炭素を排出しない再エネの導入が必要なことは言うまでもない。しかし、再エネの導入により必需品のエネルギー価格が上昇し、エネルギー貧困層が増えるのは確実だ。結果、気候変動問題の対策をとりながら、違う社会問題を発生させることになる。地球規模の問題に取り組み、自国では貧困の問題を悪化させるというのは、正しい選択だろうか。

どちらが、将来社会にとり大きなリスクなのか、問題解決への寄与度とその影響の度合いはどうなのか。再エネを最大限導入という政策を打ち出す前に、リスク分析と社会への影響が検討されるべきだった。

(2014年4月21日掲載)

関連記事

-

主要国の未照射プルトニウム保有量の変遷 英国、フランス、日本、ロシア、ドイツの保有量は発電炉の使用済燃料から回収されたプルトニウム、すなわち民生用プルトニウムに関する量 米国の保有量はいわゆる余剰核プルトニウム(解体核プ

-

事故を起こした東京電力の福島第一原子力発電所を含めて、原子炉の廃炉技術の情報を集積・研究する「国際廃炉研究開発機構」(理事長・山名元京大教授、東京、略称IRID)(設立資料)は9月月27日までの4日間、海外の専門家らによる福島原発事故対策の検証を行った。(紹介記事「「汚染水、環境への影響は小さい」― 福島事故で世界の専門家ら」)

-

私は地域メディエーターとして、主に福島県伊達市で2012年3月からの2年間に約200回の放射線健康講話と約100回の放射線相談窓口や家庭訪問を自治体の保健師と行ってきた。

-

言論アリーナ「生可能エネルギーはどこへ行く」を公開しました。 ほかの番組はこちらから。 再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度(FIT)が大きく変更され、再エネ業界は混乱しています。世界的にもFITの見直しが進む中で、

-

池田・全員の意見で「エネルギーと安全保障は密接に絡み合っている」ということが一致しています。よく「命さえあれば、お金がなくても大丈夫」と言われますが、現実には違います。お金がなければ命を維持するためのエネルギーもつくれません。

-

アゴラ研究所のインターネット放送コンテンツ、「言論アリーナ」で2月25日放送された番組「原発は新しい安全基準で安全になるのか」の要旨を紹介する。

-

アゴラ研究所の運営するネット放送「言論アリーナ」。11月29日放送分は「政治の失敗のツケを新電力に回す経産省」というテーマで、今行われている東電福島事故の処理、電力・原子力再編問題を取り上げた。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間