東電は巨大な負担を続けられるのか? — 福島第一原発、収束作業現場を見る・下

(「危機対応から平常作業へ・上」から続く)

写真8・巨大な多核種除去装置「ALPS」(アルプス)。今回の5月24日の取材で。(写真提供・Noriyuki Inoue / WEDGE)

4・少しずつ進む汚染水対策

福島第一原発では汚染水対策も進んでいる。事故当初は外部からの放水で使用済み核燃料や原子炉を冷却した。そして事故直後に海水を引き原子炉を冷却した。そこで使った汚染水を取り除き、保管している。また4つの原発は原発構内の中で低地にある。その周囲から地下水が推定1日400トン流れ込む。また雨水でも増える。

東電は今、原子炉の山側沿いの地面に井戸を掘って、そこから水をくみ上げている。この水は、汚染されていないかを確認した上で、5月から海に流し始めた。雨水を地下に流し込まないための簡易舗装も事故原子炉の周囲で始めた。

凍土壁という取り組みも東電は行っている。特殊な薬品を地中に流し、地中の水を凍らせ、水の流れを遮断する特殊な工法だ。その実証実験も行われているが成功したという。また海に汚染水が漏れないように遮水壁を海沿いにつくり、それはほぼ完成した。

取材で訪問した5月24日は、一時停止した多核種除去装置(ALPS)が稼働を始めた。これは汚染水を原発の冷却に使った水、流れ込んで放射性物質を含んで出てしまった水を集め、この装置で62種の放射性核物質を除去する。3系統を動かし、一日の処理量は750トンになる見込みだ。これは巨大なテントに入っている。地下の汚染水と雨水を区別するためだそうだ。水を流しながらフィルターを通して、核物質を取り除く。

東電は、漁業者また地元の了解を得られないとして、汚染水をすべて原発構内のタンクにため込んでいる。その量は現時点で、約50万トン程度と膨大だ。タンクは約1000トンを入る高さ10メートルほどの巨大タンクが1000基つくられている。

写真2・約10メートルのタンク。以前はネジで止める写真の形のタンクだったが、今は水の漏れの可能性があるために溶接タンクが使われている。

写真9・巨大なタンクと人の比較。2013年9月、国際廃炉研究開発機構提供

5・静かな海から想像できない津波

放射線量が高いために、見学者は近づけなかったが1号機、3号機には巨大な覆いがかぶさり、放射性物質の大気中への拡散はおさえられている。建屋の片付けは終わり、破損した1号、2号の原子炉の調査も、ロボットなどを使って少しずつ進んでいる。

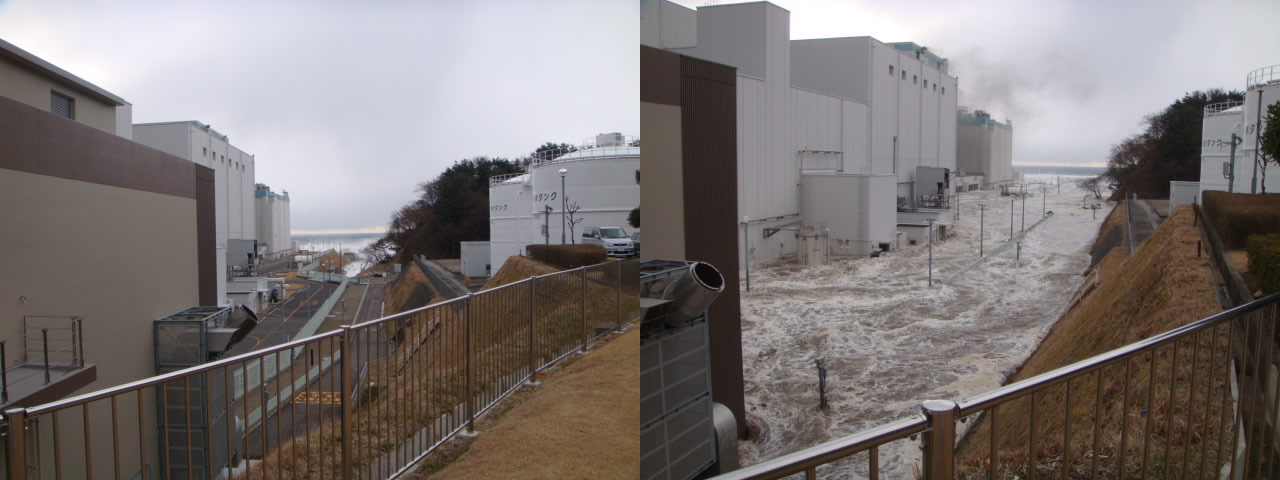

海岸部では、津波による破壊の跡をみた。東日本大震災当日は波が繰り返し押し寄せ、最大15メートルになった。海面から数メートルの高さはあったであろう、堤防のコンクリートが軒並み倒されていた。工事作業中であったために近づけなかったが、海辺の残骸は片付けられていた。

しかし海からかなり離れた場所まで、建物に泥の跡があり、ところどころ壊れたままの大型機械が、道脇に積まれていた。静かな青い海を見ると、津波が襲ってきたと想像することは難しかった。

最大海抜15・9メートルまでの津波に襲われた福島第二発電所の津波の状況。第一では、ここまでの写真がない。津波前(写真11)と津波後(写真12)

(写真13・津波により破壊された第一原発の海岸沿いの様子。2011年5月)

福島第一原発をめぐって、内外のメディアが伝える情報は恐怖や「対策はうまくいっていない」というものばかりだ。それ」現状を伝えていないという印象を、筆者は抱いた。確かに危険な場所はあるが、少しずつ収束工事は進んでいる。

6・事故収束の優先順位が正しいのか

しかし一連の東電の徹底した取り組みはつづけられ妥当なのか。現地を見ながら疑問がわいた。

原発事故の収束作業の目的は、「事故による人間への健康への悪影響をなくす」ということであろう。しかし原発事故による健康への影響は現時点でほぼない。日本政府、国連やIEAなどの国際機関、そして内外の専門家はそろって、福島で原発事故による健康の影響はないと一致している。(参考・GEPR記事「「福島原発事故で差し迫った健康リスクはない」国連報告」)そして漏れた水の放射線量は少なく、周辺海域への影響もほとんどない。(参考・GEPR記事「福島原発の汚染水、健康に影響なし」)

その目的のためには原子炉周辺の放射性物質の除去が中心であるはずだ。ところが現地では汚染水対策に、事故対策の人的、物的資源が割かれすぎている。

東電は汚染水をタンクにすべて溜め込んでいる。構内は広いとはいえ、タンクだらけの状況になりつつあった。内外の専門家は、汚染水について核物質を除去し人体に影響がなければ海に流すべきと、勧告している。今の技術では核物質のトリチウムを水から除去できない。これは有害性も少ない。しかし、それが残るとしても、政府・東電は放出に慎重だ。汚染水問題で周辺住民や漁民が警戒することは当然だ。しかし政府は水の海洋放出について、説得と調整を積極的に行っている形跡がない。

汚染水問題は一例だが、この巨大工事は放射能を外に漏らさないという安全策に、対策が傾きすぎている面があるように思う。「コストと効果のバランスを考えてほしい」ということだ。

福島第一の対策工事は3年で2兆円に達した。東電は国の出資、そして国の支援機構の援助を受けて運営されている。そして関東圏の人々の電力料金でまかなわれている。この対策の費用は国民負担になるのだ。

7・士気は続くのか

資金だけではない。働く人々の士気の問題がある。

この作業は、同社の関連企業との協力で行われている。東電は、契約を長期にして関連企業が熟練できるようにする工夫をする。また数千人の作業員が働きやすいように休憩所をつくり、時給を上げる方向だ。約6000人の作業員の半数が福島の人という。時給は人と働く内容によって違うが、日給数万円という。かなり実入りはよい。

ただし長い目で見ると、問題は東電の人々の心が問題になると思う。東電の人々と話すと誰もが、原子力事故の反省を述べ、そして福島の復興を誓う。福島復興本社の代表である石崎芳行副社長の話を聞いた。「事故という大変なことをしてしまった。会社としてその責任に向き合うし、私は個人として福島の復興に生涯を捧げる」と話した。廃炉責任者の増田尚宏常務は「協力会社の皆さんと長い関係を続ける」と明言した。

その態度は本心からと思うし、敬意を持つ。同時に痛々しさを感じてしまう。組織が起こした問題を、個々の人々が背負うことは大変だ。事故から3年の今なら、責任を感じ続けられる人がいるだろう。しかし、それが何十年も組織が続けられるとは思えない。

国と東電は廃炉の作業工程で「中長期ロードマップ」を示している。その終わりの形を「廃炉」とするだけで、定義をしていない。そしてその完了を事故から、30—40年と、大変な長期の作業を想定している。そんな先まで、働く人が責任を負い続けられるのだろうか。

8・何をするか「線引き」の必要

私は資金と働く人の面から負担と責任を、許容可能な範囲に限定しなければ、いずれこの巨大工事は行き詰まる可能性がある。

しかし東電だけを責めるのは問題だ。根源的な事故処理体制の問題がある。第一義的に東電が、廃炉と賠償の責任を負う。そして同社は電力事業も続ける。一方で、政府は被災者との折衝でも、また廃炉対策でも一歩下がった形になっている。しかし、政府は東電に出資、さらに賠償と今年から廃炉の支援を行う資金援助をしている。そのために東電だけでは、事故対策の大方針を何も決められない。責任の所在が曖昧だ。

安倍晋三首相は13年9月に、東京オリンピックを決めた招致活動で、原発事故対策で「国が前面に出る」と国際的に公約した。しかし、この東電を「生かさず、殺さず」という曖昧な体制に手を付けることはなく、この言葉は決意表明にとどまっている。

どこかで誰か何を優先すべきか、何をしないで処理コストを最小化するか。どこかで「線引き」をしなければならない。それができるのは福島事故対策で動きの鈍い「最高指揮官」である政府、具体的には、安倍晋三首相と自民党政権だ。

そして政府は、日本では過剰に世論を気にする。原発事故をめぐっては、恐怖とデマによる混乱が社会に渦巻き、冷静な判断を妨げた。もはや事故から3年が経過した。私たちは福島原発の現状を知り、合理的な判断をしなければならない。この原発事故収束作業の未来は、私たちの生活にもつながっている。

(2014年6月2日掲載)

関連記事

-

はじめに 東日本大震災から7年経ったのに新潟県ではまだ事故の検証作業を続けている。その原因の一つは事故炉の内部の放射線が高すぎて内部を調べられないことと、事故後発足した原子力規制委員会(以下「規制委」と略す。)が安全審査

-

小泉元首相を見学後に脱原発に踏み切らせたことで注目されているフィンランドの高レベル核廃棄物の最終処分地であるONKALO(オンカロ)。

-

7月1日から再生可能エネルギーの全量固定価格買い取り制度をスタートさせた日本に衝撃的なニュースが飛び込んできた。ドイツが太陽光発電の買取制度を大幅に修正することが決定したという。

-

福島第一原発に貯蔵された「トリチウム水」をめぐって、経産省の有識者会議は30日、初めて公聴会を開いた。これはトリチウム貯蔵の限界が近づく中、それを流すための儀式だろう。公募で選ばれた14人が意見を表明したが、反対意見が多

-

池田・全員の意見で「エネルギーと安全保障は密接に絡み合っている」ということが一致しています。よく「命さえあれば、お金がなくても大丈夫」と言われますが、現実には違います。お金がなければ命を維持するためのエネルギーもつくれません。

-

次に、司会者から大人が放射線のリスクを理解すると子どもへのリスクがないがしろになるのが心配であるとの説明があり、子どものリスクをどう考えれば良いのかを白血病や小児がんを専門とする小児科医の浦島医師のビデオメッセージの用意があることを示した。

-

風評被害: 根拠のない噂のために受ける被害。特に、事件や事故が発生した際に、不適切な報道がなされたために、本来は無関係であるはずの人々や団体までもが損害を受けること。例えば、ある会社の食品が原因で食中毒が発生した場合に、その食品そのものが危険であるかのような報道のために、他社の売れ行きにも影響が及ぶなど。

-

GEPR・アゴラの映像コンテンツである「アゴラチャンネル」は4月12日、国際環境経済研究所(IEEI)理事・主席研究員の竹内純子(たけうち・すみこ)さんを招き、アゴラ研究所の池田信夫所長との対談「忘れてはいませんか?温暖化問題--何も決まらない現実」を放送した。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間