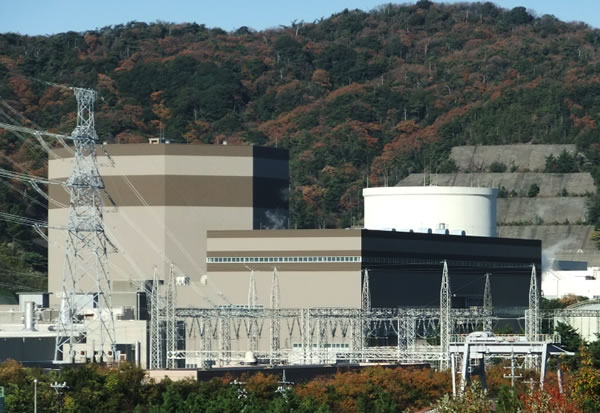

敦賀原発の活断層判定、再考が必要(下)・行政権力の暴走

「(上)・対話をしない原子力規制委」から続く。

4・問題のある有識者会合の判定者たち

判定の仕組みも問題だ。原子力規制委員会の決定は、制度上は5人の委員の合議で決まることになっている。しかし今は島崎氏が地震関係業務を一人で引き受けている。島崎氏はこれまで原子力関係の規制づくり、判定の経験がほとんどない地震学者だ。委員に就任してから、事業者とほとんど対話をせずに規制基準をつくり、そしてその後は自ら判定者となってしまった。日本各地の原発の周辺で意味があるとは思えない「穴掘り」を繰り返している。

さらに敦賀原発の活断層の審査で規制委と島崎氏は有識者会議に判断を委ねる。ところが、このメンバーは規制委、規制庁の人間ではない。判定者がだれか、責任の所在があいまいだ。

有識者会合のメンバーの構成も問題だ。これは4人の学者からなる。地質学にはさまざま分野があるが、地形から地質の変化を分析する変動地形学者が3人、堆積物などから分析する地質学者が1人からなる。これまで述べたように日本原電は堆積物からの年代推定で決定に反論をした。この構成ゆえに、会合メンバーは原電の主張に適切に答えることができなかった。

またこれらのメンバーは4人とも、過去に原発の地層の認定に関わっていない人が選ばれた。中立性を保とうとするものだが、これまでの経緯がまったく考慮されなくなった。討議からは原子炉の安全性への配慮や、規制ルールへの知見が乏しく、各有識者は「可能性があれば安全に判断する」という態度を示した。こうした態度は、経済性など多様な論点に配慮しなければならない企業設備である原子炉の安全性の判定に、ふさわしいとは言えないだろう。

そして中立性の疑われるメンバーがいる。鈴木康弘名古屋大教授は、反原発色の強い岩波書店から原発のリスクを強調した本を出版。評価結果を確認するピア・レビュー(査読)をする学者のうち、渡辺満久東洋大教授は反原発の立場を公言し、政治集会に参加している。

また再判定では、有識者会合の4人が引き続き追加審査を担当。いわば一審で「有罪」とした裁判官が、控訴審も裁くようなものだ。そして、記事「上」で示したように、有識者会合のメンバーも、規制委も、原電の疑問に丁寧に答えようとしていない。

行き過ぎの規制に広がる批判

一連の調査を主導した島崎委員は今年9月で退任となる。後任は地質学者の石渡明東北大学教授、そして放射性廃棄物や核融合発電の研究者である田中知(たなか・さとし)東京大学教授だ。

島崎氏の退任で状況は多少変わるかもしれない。しかし一連の原発の審査に対する過剰な厳しさは、原子力規制委、規制庁の組織全体の意向であろう。人が変わっても、中立・公平な立場での審査が行われない可能性がある。

原電は、破砕帯会合の議事運営について6月24日付で「公正さ、中立性を欠く」「技術的議論を行って頂きたい」という要望書を、浜田康男社長名で規制委の田中俊一委員長あてに提出した。そして福井県も「議論を尽くさず遺憾」という批判を示した。(福井新聞6月24日記事)

一連の議論の推移を見る限り、原電、福井県などのステークホルダーの不満は当然だ。

敦賀原発2号機に対する一連の原子力規制委員会の措置は、法律上も多くの問題がある。法律上の根拠はないのに、田中俊一規制委員会委員長の「私的メモ」で、過去に遡って規制を適用する「バックフィット」を行っている。(池田信夫氏GEPR記事「原子力規制委員会によるバックフィット規制の問題点」)

批判の出ない現状を変えよ

原子力規制委員会の敦賀発電所をめぐる問題は、その判断の妥当性、判定者の偏向、そして法律上の手続きで、それぞれ大きな問題をはらむ。しかし批判が、政治、メディア、世論から出てこない。福島事故以来強まった反原発の議論が、こうした規制委の暴走を支え、批判の萎縮を産んでいるのかもしれない。

日本原電は「行政訴訟は現時点で考えておらず、科学的・技術的観点から審議していただければ、敦賀2号機の下に活断層があるという結論が出るはずがない」(広報室)としている。しかし、これまでの対応を見ると、敦賀2号機については、規制委の問題ある主張が通ってしまう可能性が高い。

当然行政訴訟が考えられるが、その裁判が長期化しかねない。また同社は他の原発の安全審査が控えていることから、規制委と訴訟で争うことは難しいだろう。日本原電の経営は、一連の規制委の行政によって、大変な悪影響を受けている。

この問題から、何を考えるべきだろうか。

まず指摘できるのは、原子力をめぐる規制政策の稚拙さである。規制委は、事故の反省に立って、政治からの独立を強め、事業者と距離をおいた。「世界で一番厳しい規制」(安倍晋三首相)と自称する。しかし、敦賀原発をめぐる判定を見ると、その内実はお粗末だ。

規制委の規制認定は、ステークホルダーとの対話が不足しており、「独立」ではなく「独善」に陥っている。島崎委員が主導する地震対策は特にそうだ。規制委は発足の時に「科学的規制を行う」(田中俊一委員長)と表明したが、実態は裁量的に規制を行っている。

日本の科学技術政策では、政治、行政、事業者、学会・研究者というステークホルダー間の意思疎通がうまくいかないことが散見される。原子力政策では、福島原発事故前からそうであったし、事故後の今もそうだ。さまざまな立場の人が、相手の意見を取り入れて結論を共につくる作業が不足している。

筆者は、規制委員会が組織に専門性を持った調査員を入れ、事業者との議論を深める取り組みが必要と考える。そして審査手続きを恣意的に行えないように、ルールの明文化、そして科学的な解析を取り入れる取り組みが必要と考える。さらに学会、事業者との対話を深めることが必要だ。規制委の改革は、独立性を高めすぎてしまった政治がするべき取り組みであろう。

そして、これは国民一人ひとりに関係する。規制委の日本原電への対応は「行政権力が民間事業者の財産権を不当に侵害している」という問題だ。原子力に対して「賛成」「反対」など、どのような考えを持とうと、一連の裁量行政は権利侵害として批判されるべきだ。これは私たちが同じような被害を受ける先例となりかねない。さらに敦賀2号機が廃炉になった場合には、その経費は日本原電だけではなく国民全体が負担する可能性もある。

原子力、エネルギーをめぐる問題は、合理性が感じられない政策が繰り返されている。この規制委の行動もそうだ。

「おかしい」。なぜ当たり前の感想が、社会に広がらないのだろうか。

(2014年6月30日掲載)

関連記事

-

現在、パリ協定第4条第19項に基づくパリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略の策定作業の最終段階にある。4月25日に政府原案が公表され、パブリックコメントに付された。政府原案の概要は以下のようなものである。 【基本的考え

-

アゴラ研究所の運営するネット放送「言論アリーナ」。 今回のテーマは幼稚化するエネルギー論争」です。 経団連がエネルギー問題で国民的な議論を呼びかけましたが、論争には感情論が多く、むしろレベルは劣化していています。この背景

-

ロシアの国営原子力企業ロスアトムが、日本とのビジネスや技術協力の関係強化に関心を向けている。同社の原子力技術は、原子炉の建設や安全性から使用済み核燃料の処理(バックエンド)や除染まで、世界最高水準にある。トリチウムの除去技術の活用や、日本の使用済み核燃料の再処理を引き受ける提案をしている。同社から提供された日本向け資料から、現状と狙いを読み解く。

-

いまだにワイドショーなどで新型コロナの恐怖をあおる人が絶えないので、基本的な統計を出しておく(Worldometer)。WHOも報告したように、中国では新規感染者はピークアウトした。世界の感染はそこから1ヶ月ぐらい遅れて

-

「支援がありがたい」?。再生可能エネルギーの発電事業者は今、そろって経産省の政策を評価する。その導入を支援する固定価格制度(Feed in Tariff: FIT)が12年7月に導入された。その影響で再エネビジネスは大きく変わり、特に太陽光発電が急拡大した。しかし急成長の影に負担増などのひずみも出始めている。この行く末はどうなるのか。

-

環境保護局(EPA)が2014年6月2日に発表した、発電所からのCO2排出量を2030年までに2005年に比べて30%削減することを目標とした規制案「クリーン・パワー・プランClean Power Plan」。CO2排出削減の目標達成の方法として、石炭火力から天然ガス火力へのシフト、既存発電技術の効率向上、省エネ技術の導入による促進などとともに、再生可能エネルギーや原子力発電などの低炭素電源を開発していくことが重要施策として盛り込まれている。

-

2015年12月8日開催。静岡県掛川市において。出演は田原総一朗(ジャーナリスト)、モーリー・ロバートソン(ジャーナリスト、ミュージシャン)、松本真由美(東京大学客員准教授、キャスター)の各氏が出演。池田信夫アゴラ研究所所長が司会を務めた。原子力をめぐり、メディアの情報は、正確なものではなく、混乱を広げた面がある。それを、メディアにかかわる人が参加し、検証した。そして私たち一般市民の情報への向き合い方を考えた。

-

四国電力の伊方原発2号機の廃炉が決まった。これは民主党政権の決めた「運転開始40年で廃炉にする」という(科学的根拠のない)ルールによるもので、新規制基準の施行後すでに6基の廃炉が決まった。残る原発は42基だが、今後10年

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間